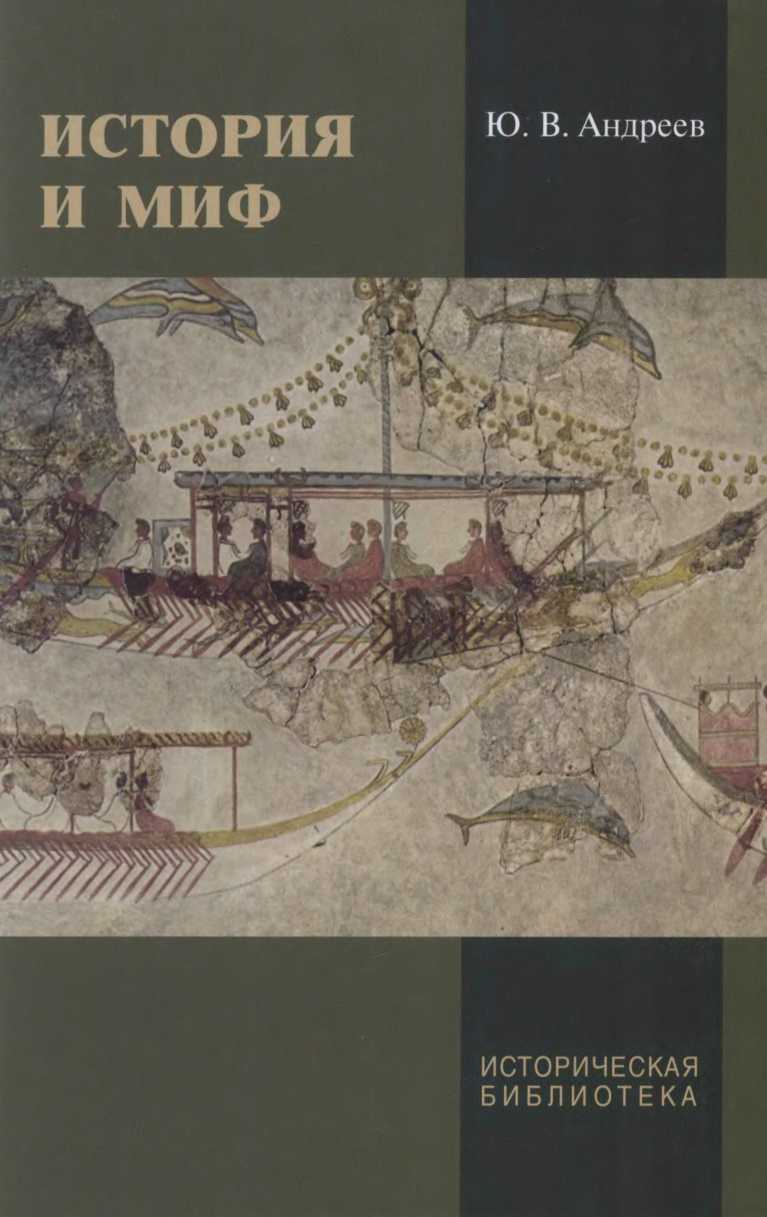

История и миф - Юрий Викторович Андреев Страница 7

- Категория: Старинная литература / Античная литература

- Автор: Юрий Викторович Андреев

- Страниц: 111

- Добавлено: 2025-09-17 18:02:44

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

История и миф - Юрий Викторович Андреев краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «История и миф - Юрий Викторович Андреев» бесплатно полную версию:Первая часть книги посвящена некоторым наиболее интересным и актуальным проблемам современного источниковедения, в том числе вопросу, что такое исторический источник и методам его исследования, обзору и характеристике важнейших источников по истории Древней Греции, влиянию мифологической традиции на греческую историографию в период ее становления, отцу истории — Геродоту и его «Истории». Вторая часть книги посвящена взаимоотношению и взаимодействию греческой мифологии с греческой историко-философской мыслью V–IV вв. до н. э. Для примера взяты первые главы I книги «Истории» Фукидида и избранные отрывки из «Тимея» и «Крития» Платона. Оба автора, отталкиваясь от мифа, идут разными путями: Фукидид восстанавливает древнейшую историю Греции, Платон же из мифа создает свой собственный миф — миф об Атлантиде, связанный с его проектами идеального государства.

Книга предназначена для студентов, изучающих античную историю и археологию, а также всех интересующихся зарождением европейской исторической и философской мысли.

The first part of the book deals with some of the most interesting and actual problems of modern source studies such as what is the historical source and which methods of its investigation are to be used. Besides, it surveys and characterizes the most important sources on the history of Classical Greece, reveals an influence of the mythic tradition upon the Greek historiography during a period of its formation, and considers as well Herodotus and his «History». The second part of the book is devoted to interrelations and interactions of Greek mythology with the Greek historical and philosophical thought of the 5th — 4th centuries BC. As examples of them examined are first chapters of the book I of Thucydides' «History» and selected passages from Plato's dialogues «Timaeus» and «Critias». Both the authors, making a start from myths, go further in different ways: Thucydides restores the earliest history of Greece, while Plato creates from a myth his own one — the myth of Atlantis, which is connected with his projects of the ideal city-state.

The book is intended to students of Classical history and archaeology, as well as to those who are interested in the origin of the European historical and philosophical thought.

История и миф - Юрий Викторович Андреев читать онлайн бесплатно

Источниками теперь считаются Геродот, Плутарх, Цезарь, Цицерон, Тит Ливий, средневековые хронисты вроде Фруассара, грамоты вроде «Оттоновской привилегии». Конечно, в свое время некоторые из этих сочинений могли бы считаться пособиями или даже исследованиями, например труды Геродота и Фукидида, но к эпохе Возрождения они уже стали источниками, а исследованиями теперь надлежало считать такие книги, как «История Юлия Цезаря», написанная Петраркой, или «О генеалогии богов» Боккаччо. В свою очередь эти сочинения могли бы тоже стать источниками, если бы вдруг были утрачены труды античных авторов, которых они использовали, но, к счастью, этого не произошло.

Даже и сейчас еще не всегда удается определить с достаточной точностью, куда следует отнести тот или иной текст — к источникам или исследованиям, и соответственно решить, какая из двух научных дисциплин должна иметь с ним дело — источниковедение или историография. Так, труды Геродота и Фукидида могут оказаться предметом исследования и с источниковедческой, и с историографической точки зрения. В то же время греческими и латинскими надписями, средневековыми хартиями занимается только источниковедение, а историческими трудами итальянских гуманистов, того же Петрарки или Боккаччо — только историография.

Не очень доверяя устному преданию, гуманисты еще вполне полагались на письменные источники. Эту веру поддерживал незыблемый авторитет античных классиков, святых отцов церкви и самого Священного писания. Потребовался очистительный ветер Реформации для того, чтобы это доверие развеялось. Уже в первой половине XV в. независимо друг от друга Лоренцо Валла и Николай Кузанский в Италии и Реджинальд Пикок в Англии разоблачили как подделку знаменитый «Дар Константина» — грамоту, якобы дарованную папе Сильвестру императором Константином Великим. Столетиями эта грамота считалась главным обоснованием папских прав на владение Римом и претензий на верховенство папской власти над императорской. В XVI же столетии появились и первые руководства по критике источников, например «Об искусстве критики» Каспара Шоппе, 1597 г. Однако по-настоящему основы источниковедения были разработаны позже — уже в XVII в.

Во многом этому способствовали новые философские доктрины, знаменовавшие наступление эры рационализма, и прежде всего учения Ф. Бэкона и Р. Декарта. Первый учил исходить в любом исследовании из опыта, из фактов; второй — добиваться ясности посредством сомнения и аналитического расчленения предмета. В этой духовной атмосфере и были разработаны и применены научные методы критики источников. Важнейшие заслуги в этой области принадлежат французам Мабильону и Симону и немецкому ученому Папеброху. В сочинении Жана Мабильона «De Re diplomatica» («О изучении дипломов», 1681 г.) были заложены основы экспертизы подлинности старинных документов. Ришар Симон в своей «Критической истории Ветхого завета» (1678 г.) показал, как следует выявлять древние и более поздние части текста. Наконец, знаменитый философ Б. Спиноза в своем анонимно опубликованном «Богословско-политическом трактате» (1670 г.) впервые продемонстрировал образец более глубокой критики источников, показав, как следует проверять не только их подлинность и сохранность, но также и истинность их содержания.

Эта отрасль критики источников стала особенно бурно развиваться в XVIII столетии — в век Просвещения и Великой французской революции. Просветители, в том числе Вольтер, Монтескье, Кондорсе, Вико и другие, уже умели распознавать за сообщениями источников, например христианских священных книг, политические и иные пристрастия их авторов, хотя делали это подчас наивно, руководствуясь лишь своим здравым смыслом и интуицией.

Но уже и этого было достаточно, чтобы понять, что критика источников не сводится к проверке подлинности текста или его отдельных частей, т. е. к определению возраста, авторства и сохранности, но включает в себя и оценку достоверности сообщений, их объективности или, наоборот, тенденциозности, компетентности автора и т. д.

Просветителем, вольтерьянцем, правда, узкого толка был немец Шлецер, долгое время работавший в России. Он первым подверг критическому исследованию древнейшую русскую летопись — «Повесть временных лет». Он же ввел в историческую науку сам термин «источник» — Quelle и разработал правила и последовательность критики источников. На первом месте он поставил «малую критику», или «критику слов», основную задачу которой он видел в оценке подлинности и сохранности текста, а также в восстановлении оригинала, если сам текст был лишь копией, списком или, еще хуже, пересказом какого-то более древнего источника. Следующая стадия критики, по Шлецеру, — толкование текста, грамматическое и историческое. Оно должно быть нацелено на то, чтобы верно прочесть восстановленный текст, перевести его на современный язык и попытаться связать его с уже известными историческими событиями и личностями, чтобы тем самым уразуметь, какой смысл хотел вложить в него его автор.

Наконец, «высшая критика», или «критика дел», должна установить достоверность самих сведений, сообщаемых автором, для чего необходимо выяснить, что он был за человек, насколько осведомлен в предмете, о котором он пишет, каковы были его личные пристрастия, симпатии и антипатии и т. д.

В XIX в. структура источниковедения усложнилась. «Малая критика» разделилась на ряд самостоятельных дисциплин. Экспертизой подлинности источников стали заниматься археография (наука о рукописях), эпиграфика (наука о надписях), дипломатика (наука о документах, актах, грамотах), палеография (наука о письме), сфрагистика (наука о печатях). Вторая стадия малой критики (проверка сохранности и восстановление оригинала текста) также оформилась в особую дисциплину — «критику текста», или «текстологию». Ее основы заложил в начале XIX в. немецкий филолог-классик К. Лахман. Опираясь на сравнительный анализ «списков», т. е. копий античных текстов, он пытался найти и восстановить более древние исходные их формы.

Та отрасль источниковедения, которую Шлецер называл «толкованием источников», также разделилась надвое. «Грамматическое», или как бы мы теперь сказали, «лингвистическое» толкование текста включает в себя дешифровку (если письменность неизвестна), реконструкцию языка (если неизвестен язык), опознание письменности и языка (если они известны), прочтение и перевод с чужого языка на язык исследователя и с древнего или архаичного на современный. Все эти задачи отошли теперь к лингвистике. Историческое толкование текста имеет своей главной целью выявление смысла, вложенного в него автором, для чего необходимо постараться опознать в сообщении реальные исторические фигуры, места и события, найти им соответствия в других источниках. Все это остается, конечно, делом историков-источниковедов.

Надвое разделилась и «высшая критика» источников. В начале XIX в. историки романтического направления, живо интересовавшиеся «родной стариной», «историческими корнями» и «народным духом», начали понимать, что во многих случаях даже вполне подлинный и хорошо восстановленный текст может заключать в себе не сообщение очевидца, а всего лишь запись молвы, устного предания, которое обычно развивается по своим особым законам. Такой текст, очевидно, уже не может считаться первоисточником. Понятие «исторический источник», таким образом, было ограничено. От него отпочковалось понятие «первоисточник».

Стало ясно, что еще до того, как будут установлены идейные позиции автора текста,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.