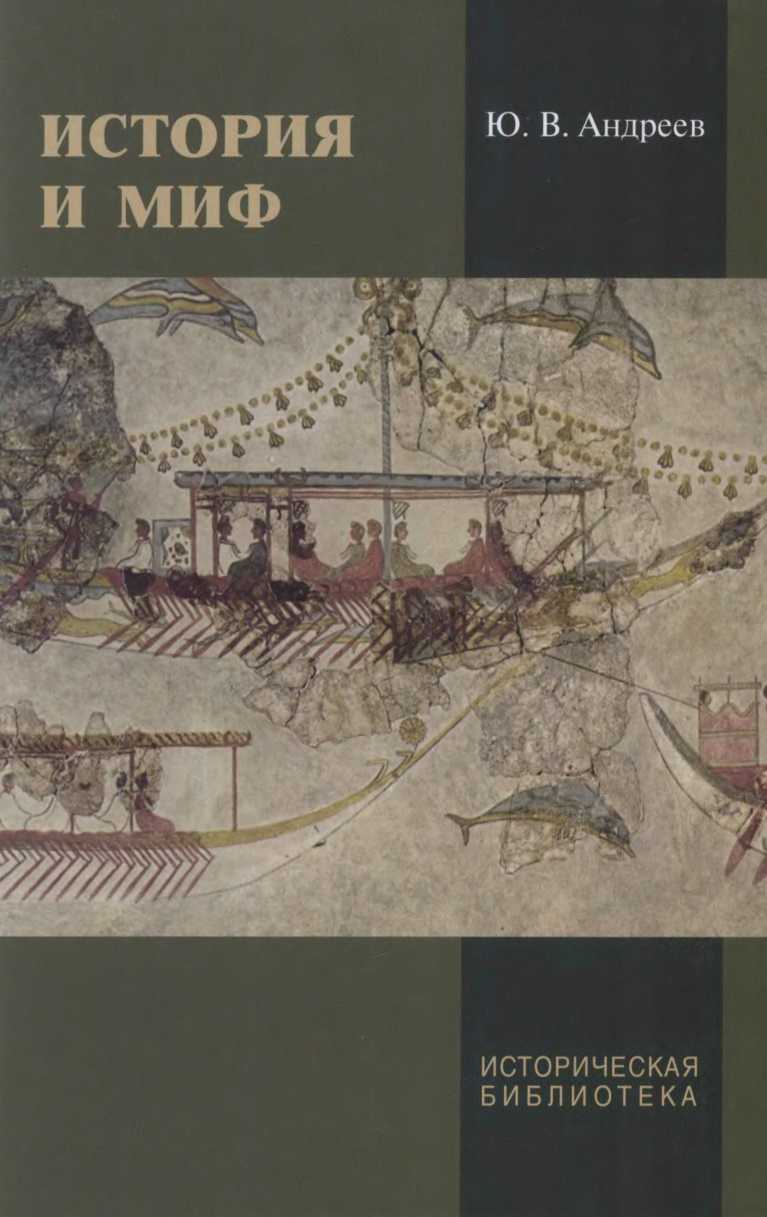

История и миф - Юрий Викторович Андреев Страница 8

- Категория: Старинная литература / Античная литература

- Автор: Юрий Викторович Андреев

- Страниц: 111

- Добавлено: 2025-09-17 18:02:44

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

История и миф - Юрий Викторович Андреев краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «История и миф - Юрий Викторович Андреев» бесплатно полную версию:Первая часть книги посвящена некоторым наиболее интересным и актуальным проблемам современного источниковедения, в том числе вопросу, что такое исторический источник и методам его исследования, обзору и характеристике важнейших источников по истории Древней Греции, влиянию мифологической традиции на греческую историографию в период ее становления, отцу истории — Геродоту и его «Истории». Вторая часть книги посвящена взаимоотношению и взаимодействию греческой мифологии с греческой историко-философской мыслью V–IV вв. до н. э. Для примера взяты первые главы I книги «Истории» Фукидида и избранные отрывки из «Тимея» и «Крития» Платона. Оба автора, отталкиваясь от мифа, идут разными путями: Фукидид восстанавливает древнейшую историю Греции, Платон же из мифа создает свой собственный миф — миф об Атлантиде, связанный с его проектами идеального государства.

Книга предназначена для студентов, изучающих античную историю и археологию, а также всех интересующихся зарождением европейской исторической и философской мысли.

The first part of the book deals with some of the most interesting and actual problems of modern source studies such as what is the historical source and which methods of its investigation are to be used. Besides, it surveys and characterizes the most important sources on the history of Classical Greece, reveals an influence of the mythic tradition upon the Greek historiography during a period of its formation, and considers as well Herodotus and his «History». The second part of the book is devoted to interrelations and interactions of Greek mythology with the Greek historical and philosophical thought of the 5th — 4th centuries BC. As examples of them examined are first chapters of the book I of Thucydides' «History» and selected passages from Plato's dialogues «Timaeus» and «Critias». Both the authors, making a start from myths, go further in different ways: Thucydides restores the earliest history of Greece, while Plato creates from a myth his own one — the myth of Atlantis, which is connected with his projects of the ideal city-state.

The book is intended to students of Classical history and archaeology, as well as to those who are interested in the origin of the European historical and philosophical thought.

История и миф - Юрий Викторович Андреев читать онлайн бесплатно

Так, в конце XVIII — начале XIX в. стараниями Ф. А. Вольфа и его школы была выявлена историческая несостоятельность гомеровского эпоса (представленная в «Илиаде» картина Троянской войны оказалась мозаикой, составленной из множества разновременных преданий и мифов). Тогда же известный немецкий историк Б. Г. Нибур выступил с теорией, согласно которой у истоков всякой исторической традиции лежит «баснословный период». Поэтому надежность источников, освещающих древнейшее прошлое любого народа, будь то римляне, греки или германцы, всегда в высшей степени сомнительна. В России, начиная со второй четверти XIX в., примерно те же идеи исповедовал Каченовский и его «скептическая школа». На этом пути было много перегибов. В критическом задоре многие ученые ставили под сомнение целые большие периоды древней и средневековой истории на том основании, что они лишены необходимой источниковедческой базы и сведения о них приходится черпать из таких ненадежных источников, как те же гомеровские поэмы, Библия или русские летописи. Однако в целом это направление было, несомненно, плодотворным и сыграло большую роль в развитии нашей науки.

Дальнейшее углубление критического метода показало, что даже и в тех довольно распространенных в древности случаях, когда тот или иной автор опирался не на устные предания и слухи, а на предшествующую письменную традицию, его текст в первоначальном и неповрежденном виде все равно не может считаться первоисточником, поскольку чаще всего древние историки не просто переписывали чужие тексты, а свободно их перелагали, внося в них много всякой отсебятины. В таких случаях текстология своими силами уже не может установить, откуда автор данного текста брал ту или иную информацию, и как он ее использовал. Для этого нужно сопоставить его труд с трудами его предшественников, т. е. выявить источники источников. Именно таким способом тот же Нибур попытался расчленить информацию, сохраненную в «Анналах» Тита Ливия, положив начало той отрасли науки, которую можно было бы назвать «палеоисториографией». Палеоисториография составляет ядро первого или коммуникационного этапа высшей критики источников. Изощренная методика такого рода исследований была разработана и применена на практике Л. Ранке и его преемниками — корифеями немецкой исторической школы второй половины XIX в. — Я. Буркхардтом, К. Лампрехтом, Т. Моммзеном и др.

Именно Ранке сформулировал и основной принцип второго и последнего этапа «высшей критики» источников. На этом этапе определяются объективность показаний, полнота и точность сведений, т. е. правильность фактов. Только на этом этапе историк оценивает само содержание информации источников, выясняет, насколько оно соответствует тому, что было в действительности, т. е. занимается тем, что можно было бы назвать содержательной критикой источников.

Эмоциональные или нравственные оценки, проникновение в сущность исторических процессов претили всему складу мышления Ранке, так как идейной основой его мышления был плоский эмпиризм — преклонение перед фактом. Конечную цель исторического исследования Ранке формулировал просто: установить «как оно на самом деле происходило». Факты, если их намеренно не искажать, должны сами собой сложиться в целостную и разумную картину. Надо только отойти от мелочного следования зигзагам политической истории, пристальнее вглядеться в медленные изменения экономики и быта, в смену юридических норм. Последователи Ранке Буркхардт и Лампрехт, двигаясь в намеченном им направлении, пришли к созданию задуманной еще Вольтером истории культуры. Ранке считал, что современный историк должен отрешиться от всякой партийности и тенденциозности. (При этом он, естественно, не замечал своей собственной буржуазной и националистической ограниченности.) Точно так же должны быть очищены от тенденции, от всего субъективного и свидетельства источников. Поэтому Ранке и его преемники стремились выяснить не только осведомленность и истоки информации древних авторов, но и разузнать все, что касается их взглядов, интересов, пристрастий и т. д. Такая установка вела к тому, чтобы увязать палеоисториографию со всем историческим процессом изучаемого периода. Впрочем, Ранке и его школа не смогли особенно далеко продвинуться в этом направлении. Они не видели зависимости взглядов историка от его среды, от общего уровня эпохи и от социально-экономических интересов тех или иных слоев общества. Искажения информации в источниках казались им хаотическими, лишенными какой-либо закономерности. Теряясь перед этим кажущимся хаосом, Ранке вообще старался уменьшить зависимость историка от нарративных (повествовательных) источников — летописей, «историй», мемуаров и т. п., предпочитая им документальные источники — акты, грамоты, договоры и т. п. Источники первой категории ненадежны, потому что предназначены специально для передачи исторической информации. Поэтому в них события намеренно подаются в желательном и выгодным для кого-то освещении. Вторые же вызваны к жизни практическими сиюминутными потребностями. Поэтому в них не столь часто можно встретить сознательные искажения действительности. Правда, свидетельства документов в целом беднее и, главное, отрывочнее, чем свидетельства повествовательных источников. Все же Ранке удалось повернуть внимание историков от библиотек к архивам, от намеренных исторических сообщений к ненамеренным.

Более того, вскоре наметился совершенно определенный крен исторического исследования от «намеренных» свидетельств о прошлом к «ненамеренным». Этот крен был связан с широким распространением идей уже знакомого нам позитивизма.

Мы уже знаем, что позитивистская историография, за редкими исключениями, признавала только наглядные факты, отвергала поиски скрытых закономерностей и учила презирать гипотезы.

Между тем так называемая высшая критика источников была практически невозможна без гипотез. Историки-позитивисты стремились поэтому по возможности ограничить сферу «высшей критики» и использовать главным образом такие источники, которые этой критике вроде бы не подлежали.

Следует иметь в виду и еще одно свидетельство. На рубеже XIX–XX вв. не без воздействия марксизма усилился интерес к истории социально-экономических отношений, к истории культуры и общества, которые теперь начали сильно теснить старую событийную историю. Это еще более усилило интерес историков к источникам второй группы как более объективным и более «наблюдательным». Развивая далее идеи Ранке, историки-позитивисты разбили все источники на две большие группы по степени их объективности, познавательной ценности и характеру отражения в них действительности. Этими группами стали так называемые остатки и «предание», или «традиция». Такое деление источников, охватывавшее не только письменные документы, но теперь уже и вещественные памятники прошлого быта, разработано немецкими позитивистами И. Г. Дройзеном и Э. Бернгеймом. В дальнейшем его приняли также многие русские историки, в том числе такие крупные, как В. О. Ключевский, Н. И. Кареев, А. С. Лаппо-Данилевский. К преданию были отнесены при этом любые сообщения о прошлом, специально предназначенные для сохранения и передачи исторических фактов. Сюда относятся, например, исторические хроники, мемуары, повести и т. п. Особенность всей этой группы источников состоит в том, что они описывают факты, говорят о них, но самих этих фактов непосредственно во всей их материальной осязаемости

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.