Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин Страница 127

- Категория: Разная литература / Прочее

- Автор: Андрей Константинович Сорокин

- Страниц: 211

- Добавлено: 2025-08-21 16:08:22

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин» бесплатно полную версию:Предлагаемое вниманию читателя издание посвящено самому острому периоду отечественной истории. В нем последовательно излагаются основные события политической и государственной деятельности И.В. Сталина в 1917–1953 гг. в контексте событий советской и мировой истории. Автор намеренно исключил из поля зрения события личной жизни советского вождя, сосредоточившись на эволюции политических взглядов и программных установок Сталина, содержании и механизмах принятия основных решений в сфере государственного управления, во многом определивших направление и итоги развития СССР в этот и последующие периоды. Из пространства анализа выведен досоветский период, не имеющий прямого отношения к истории становления советского государства как результата целенаправленной деятельности Сталина.

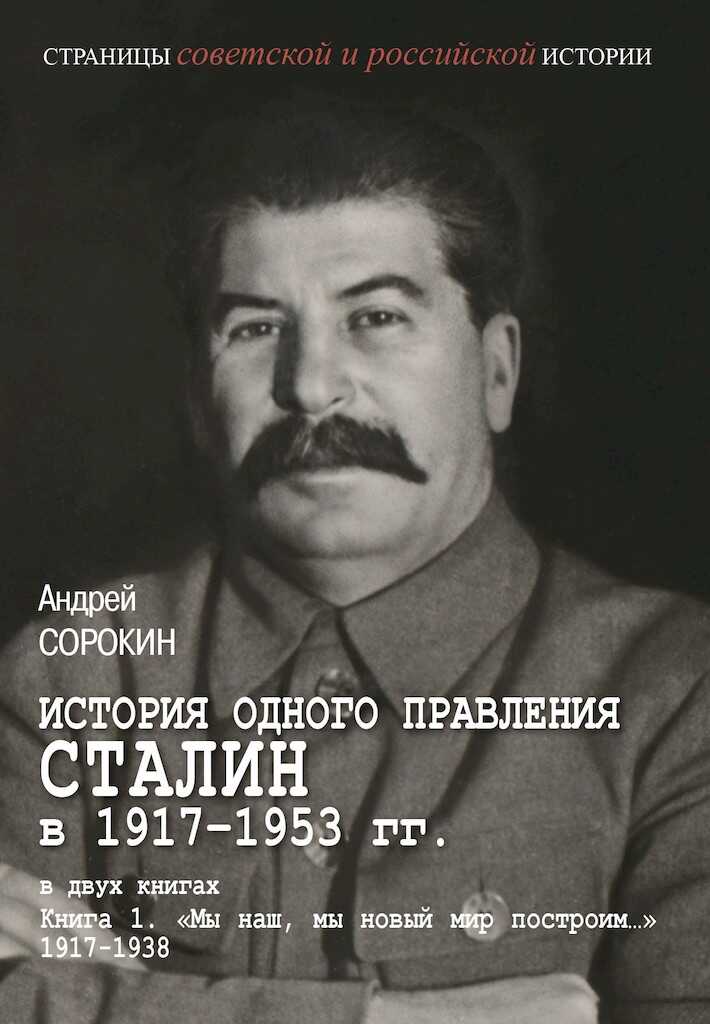

Книга первая «Мы наш, мы новый мир построим…» посвящена периоду 1917–1938 гг., книга вторая «Война и мир Сталина» раскрывает события периода 1939–1953 гг. Внутри каждого хронологического раздела содержание группируется посредством тематических параграфов, посвященных деятельности Сталина в конкретных сегментах политического и государственного управления. Подобное систематическое изложение событий политической и государственной жизни советского государства в 1917–1953 гг. через призму деятельности Сталина предпринимается впервые. Издание иллюстрировано фотографиями и документами, в первую очередь теми, что были написаны или отредактированы самим Сталиным. В работе использованы широкий круг архивных документов высших органов государственной и партийной власти РСФСР и СССР, источники личного происхождения, привлечена обширная историография.

Издание рассчитано на всех интересующихся отечественной историей.

Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин читать онлайн бесплатно

Похожим образом выстраивалась политика и в отношении учреждений культуры. Оценивавшийся Сталиным как «буржуазный», московский Камерный театр, постановки которого не раз снимались с репертуара, тем не менее отпраздновал свой двадцатилетний юбилей по специальному постановлению Политбюро от 26 ноября 1934 г., а его создатель и художественный руководитель А.Я. Таиров получил звание народного артиста республики[1193].

Подобный подход, однако, не исключал и акций устрашения этого социального слоя, которому служили выборочные репрессивные акции, имевшие место во всех сферах культуры или «идеологических производств». Придет время и в эпоху борьбы с космополитизмом в августе 1950-го Камерный театр, сыгравший отведенную ему роль выставочной витрины, прекратит свое существование. Таиров избежал страшной судьбы еще одного народного артиста республики — В.Э. Мейерхольда, театр которого (ГОСТИМ) был закрыт приказом Комитета по делам искусств при СНК СССР в соответствии с постановлением Политбюро от 7 января 1938 г. «как чуждый советскому искусству»[1194], а сам он расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда 2 февраля 1940 г. Расстрел по списку из 346 человек 16 января 1940 г. санкционировали, как тогда было заведено, члены Политбюро во главе со Сталиным[1195].

Судя по всему, «политика» в отношении тех или иных «творцов» не была вполне последовательной, испытывала колебания личных пристрастий не только Сталина, но и тех членов сталинского окружения, которым вождь доверял участие в тех или иных комиссиях, призванных решать вопросы руководства творческими организациями. Вполне ясно эту особенность иллюстрирует растерянное высказывание Горького в письме к секретарю ЦК Андрееву, которое он позволил себе в письме от 8 декабря 1935 г.: «Отношение к литераторам очень пестрое. Существует «меценатство», и весьма часто литератор ценится не по заслугам его, а по симпатии… [Пильняку прощается рассказ о смерти т. Фрунзе — рассказ, утверждающий, что операция была не нужна и сделали ее по настоянию ЦК. Прощается ему, Пильняку, «Красное дерево» и многое другое скандальное. Фактов такого рода — немало…] Это, разумеется, создает в среде литераторов рассуждения и настроения дрянные»[1196]. Подумав, Горький вычеркнет из письма пассаж, направленный против Пильняка, что никак не влияло на сделанный им общий вывод о распространенности в среде власть предержащих вкусовщины.

Упомянув о загранице, мы, конечно, должны отметить смену вектора устремлений власти в отношении творческой интеллигенции. Сталин, как мы помним, был активным исполнителем инициированной Лениным принудительной высылки за границу в 1922 г. видных представителей творческой интеллигенции. Теперь Сталин отказался от этой практики — выдавливать оппонентов советской власти из этой среды за границу. Наоборот, он станет ограничивать эти выезды, лично принимая во многих случаях персональные решения и в отношении личных поездок, и зарубежных гастролей театральных трупп, и участии советских писателей, артистов и ученых в международных форумах. В большинстве случаев именно Политбюро рассматривало на своих заседаниях подобные вопросы.

Записка И.В. Сталина К.С. Станиславскому о пьесе Н.Р. Эрдмана «Самоубийца»

9 ноября 1931

Автограф И.В. Сталина

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5374. Л. 1]

Письмо И.В. Сталина В.М. Молотову и Л.М. Кагановичу о 85-летии академика И.П. Павлова

26 сентября 1934

Автограф И.В. Сталина

[РГАСПИ. Ф. 558. Oп. 11. Д. 85. Л. 124]

Выстраивая отношения с деятелями культуры, Сталин использовал разнообразные методы. Внешние формы общения часто были комплиментарными, подчеркнуто демократическими, показывающими его самого как заинтересованного «дилетанта». Именно так определил себя Сталин, отвечая К.С. Станиславскому на вопрос о возможности постановки во МХАТе пьесы Н.Р. Эрдмана «Самоубийца»[1197].

Демонстрируя готовность использовать самый широкий арсенал средств в деле направления творческой активности в нужное русло, Сталин не забывал, как мы видели, и о главном инструменте убеждения своей эпохи — принуждении. Уже к концу 1920-х гг. была сформирована система контроля за поведением деятелей культуры и науки, в структуре центрального аппарата ОГПУ функционировал целый ряд специальных подразделений, занимавшихся контролем цензурного режима, осуществлявших перлюстрацию корреспонденции, собиравших агентурные данные и занимавшихся организацией сети осведомителей в этой среде[1198]. Сталин регулярно получал спецсообщения о настроениях и разговорах в среде творческой интеллигенции.

Под подозрение Сталина подпадал целый ряд деятелей культуры и науки, лояльность которых по отношению к советской власти вызывала у него сомнение. Среди них был уже имевший мировую известность кинорежиссер С.М. Эйзенштейн[1199]. Будущему нобелевскому лауреату П.Л. Капице запретят выезд в Англию[1200]. Об академике И.П. Павлове, в преддверии его 85-летия, Сталин сказал так: «…политически… не наш… Никакого ордена ему не следует давать»[1201].

Другие деятели культуры, как, например, В.Э. Мейерхольд, О.Э. Мандельштам, И.Э. Бабель и многие другие, погибнут в годы Большого террора. Цели социальной мобилизации достигались в том числе репрессиями разного рода в отношении представителей творческой элиты. Гражданская война для Сталина продолжалась и в сфере культуры, тесно смыкавшейся со сферой идеологии.

Важнейшим инструментом влияния на состояние общественного сознания была для Сталина литература. Задачей советских писателей — «инженеров человеческих душ» — являлось воплощение художественными средствами концепций общественного развития, представленных в политических решениях, исторических и теоретических трудах партийного руководства. В начале февраля 1929 г. в письме В.Н. Билль-Белоцерковскому Сталин дал точные рекомендации писательскому сообществу: «Вернее всего было бы оперировать в художественной литературе понятиями классового порядка, или даже понятиями «советское», «антисоветское», «революционное», «антиреволюционное» и т. д.»[1202]. Тогда же, в феврале, Сталин направил «Письмо писателям-коммунистам из РАППа». В нем, уподобив Российскую ассоциацию пролетарских писателей (РАПП) военачальнику, он дал рекомендации, «как правильно построить литературный фронт», чтобы получился «выигрыш войны с «классовым врагом»»[1203]. В декабре того же года «Правда» в своей редакционной статье обозначила цель «идти вперед к разрешению огромных задач, стоящих перед партией на литературном фронте»[1204]. В полном соответствии со сталинской концепцией обострения классовой борьбы по мере продвижения к социализму литературные критики, сосредоточившиеся

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.