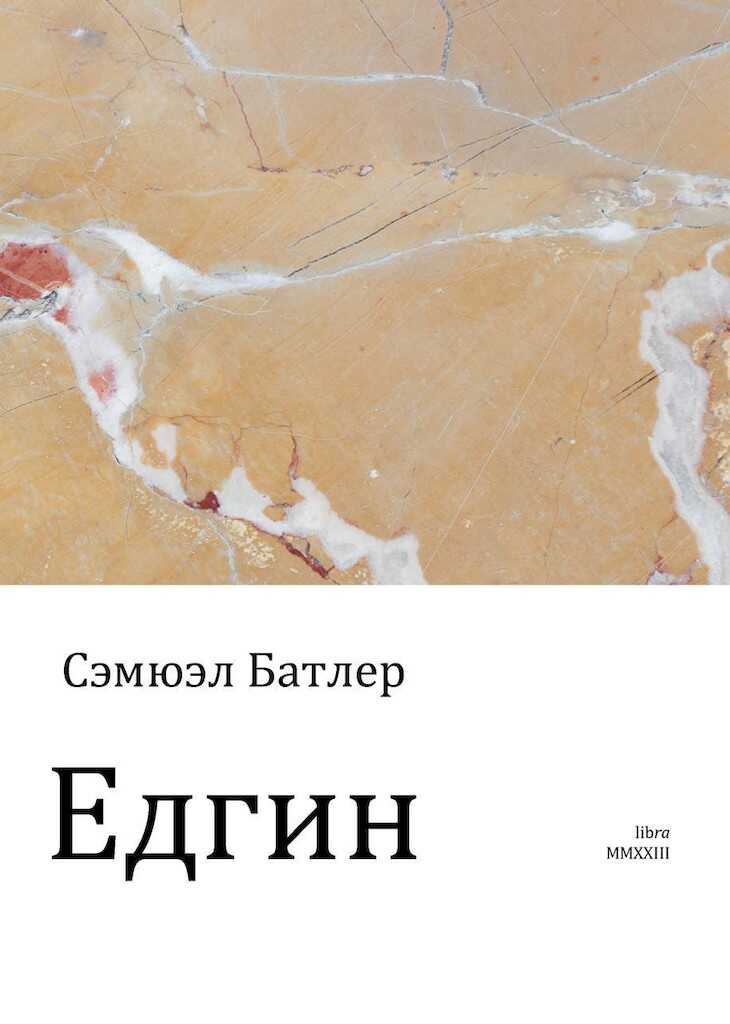

Едгин, или По ту сторону гор - Сэмюэл Батлер Страница 32

- Категория: Проза / Классическая проза

- Автор: Сэмюэл Батлер

- Страниц: 75

- Добавлено: 2025-08-30 09:10:52

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Едгин, или По ту сторону гор - Сэмюэл Батлер краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Едгин, или По ту сторону гор - Сэмюэл Батлер» бесплатно полную версию:Едгин, или По ту сторону гор (Erehwon: or, Over the Range) — антиутопический роман Сэмюэла Батлера (1835–1902), опубликованный анонимно в 1872 году (переработанное и дополненное издание — 1901 г.), сатира на общество викторианской Англии. Едгин отчасти основан на опыте жизни Батлера в качестве фермера-овцевода в Новой Зеландии. Во включенных в роман пародийных трактатах Батлер впервые в истории мировой литературы пишет об искусственном интеллекте, правах животных и сатирически комментирует эволюционную теорию и последствия индустриальной революции.

Роман Батлера во многом вдохновил на создание антиутопий Джорджа Оруэлла и Олдоса Хаксли, а также нашел отражение в философских работах Жиля Делёза и Феликса Гваттари.

Едгин, или По ту сторону гор - Сэмюэл Батлер читать онлайн бесплатно

Не знаю почему, но все благородные искусства, обретя совершенство, пребывают в этом состоянии лишь недолгий срок. Они быстро достигают вершины и вскоре начинают скатываться с нее, а коли начали скатываться, их, к сожалению, сколько ни подпихивай, обратно на вершину не загонишь. Искусство подобно живому организму — лучше мертвое, чем умирающее. Нет способа сделать состарившееся искусство молодым; оно должно заново родиться и пройти путь от младенчества до зрелых лет как нечто совершенно новое, тяжким трудом прокладывая путь к собственному спасению, от усилия к усилию, в страхе и трепете.

Пятьсот лет назад едгинцы этого не понимали — сомневаюсь, что даже сейчас до них это дошло. Им хотелось получить изделие, по возможности близкое к чучелу, только чтобы набивка не плесневела. Их бы больше всего устроило заведение наподобие музея мадам Тюссо, где фигуры одеты в настоящие костюмы и раскрашены в натуральные цвета. Такое заведение можно было бы сделать самоокупаемым, ежели взимать с посетителей плату. Они же отправляли несчастных героев и героинь, продрогших, чумазых и бесцветных, толпами шататься по площадям и перекресткам улиц, невзирая на погоду и без всяких попыток проводить художественную санацию — не существовало правил, согласно которым «омертвевшие» произведения искусства убирались бы с глаз долой — не предусматривалось никакого, если можно так выразиться, дренажа, посредством коего статуи, слившиеся с окружением и уже не способные производить даже слабое впечатление, можно было бы удалять. А посему скульптуры одну за другой с легким сердцем водружали там и сям под аккомпанемент болтовни кружковцев и комитетчиков, в результате чего горожане и их дети часто вынуждены были проживать по соседству с монументами, воздвигнутыми в честь многоречивых краснобаев, чья трусость стоила государству неисчислимых потерь — как крови, так и денег.

В конце концов, безобразие достигло таких размеров, что народ восстал и с неразборчивой яростью порушил всё разом — и хорошее, и дурное. Большая часть разрушенного была скверного качества, однако отдельные работы все же были хороши, и современные скульпторы ломают в отчаянии руки, глядя на иные из фрагментов, хранящиеся в музеях. В течение примерно пары сотен лет ни в одном конце королевства не было изваяно ни единой статуи, но инстинктивное желание обладать мужскими и женскими чучелами оказалось столь живучим и сильным, что люди снова стали их изготавливать. Не зная, как за это приняться, и не имея академий, которые сбивали бы их с толку, первые ваятели этого периода старались сами добраться до сути, и из рук их снова стали выходить по-настоящему интересные работы, так что три-четыре поколения спустя скульпторы достигли совершенства, создавая вещи, по качеству мало чем, а то и совсем не уступающие произведениям, созданным на несколько сот лет ранее.

Но тут возродились прежние пороки. Скульпторы стали заламывать высокие цены — искусство превратилось в коммерцию — возникли школы, которые взялись продавать за деньги святой дух искусства; ученики толпами стекались из ближних и дальних краев, дабы его купить, в надежде позднее самим заняться его продажей — и теряли остроту зрения в наказание за грехи пославших их. Неминуемо должна была подняться новая волна иконоборческого гнева, если бы в предвидении ее некий государственный муж с успехом не провел Акт, согласно коему ни одной статуе общественного деятеля не дозволялось оставаться в целости и сохранности свыше 50 лет, если только в конце этого периода жюри из 24 человек, случайным образом набранных с улицы, не выскажется в пользу того, чтобы ей было даровано еще 50 лет жизни. Каждые 50 лет судьбу ее следовало выносить на рассмотрение, и если большинство в количестве 18 из 24 членов жюри не высказывалось за сохранение статуи, ее надлежало разрушить.

Возможно, проще было бы запретить установку статуи любого общественного деятеля, пока со времени его смерти не пройдет по меньшей мере 100 лет, и даже после этого требовать пересмотра притязаний покойного и достоинств статуи каждые 50 лет — но работа уже принятого Акта приносила результаты, которые были вполне удовлетворительны. Ибо, во-первых, многие памятники, на которые при старой системе предполагалось выделить средства, попросту не были заказаны, когда стало понятно, что их почти наверняка разрушат через 50 лет, а во-вторых, скульпторы-монументалисты, сознавая, что работе их суждена участь однодневки, стали относиться к ней столь халтурно, что плоды их трудов оскорбляли взор даже самой некультурной публики. Посему через короткое время у жертвователей возник обычай платить скульптору за изваяние любезного им государственного мужа при условии, что никакого изваяния он в действительности делать не будет. Таким образом и дань уважения усопшим воздавалась, и скульпторы не лишались дохода, и публике не приходилось страдать от выставленной на обозрение дряни.

Мне, однако, говорили, что этот обычай все чаще стал давать повод для злоупотреблений, конкуренция за «заказ не делать статую» стала настолько острой, что скульпторы заранее понимали: существенную часть полученных денег придется вернуть жертвователям, каковая сумма оговаривалась сторонами заблаговременно. Разумеется, такие сделки всегда совершались нелегально. На мостовой, в месте, где намечалось установить памятник, помещали табличку с надписью, гласившей, что статуя для увековечения памяти некоего лица заказана, но скульптору пока не удалось завершить работу. При этом не существовало акта, который накладывал бы ограничения на статуи для личного потребления; однако, как я уже говорил, изготовление их выходит из моды.

Возвращаясь к обычаям едгинцев в отношении смерти, следует сказать, что среди них есть один, умолчать о котором нельзя. Когда кто-то умирает, друзья семьи не пишут писем с соболезнованиями, не участвуют в церемонии развеивания пепла и не носят траур, но присылают коробочки, где лежат искусственные слезы, а снаружи аккуратно написано имя отправителя. Количество слез варьируется от

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.