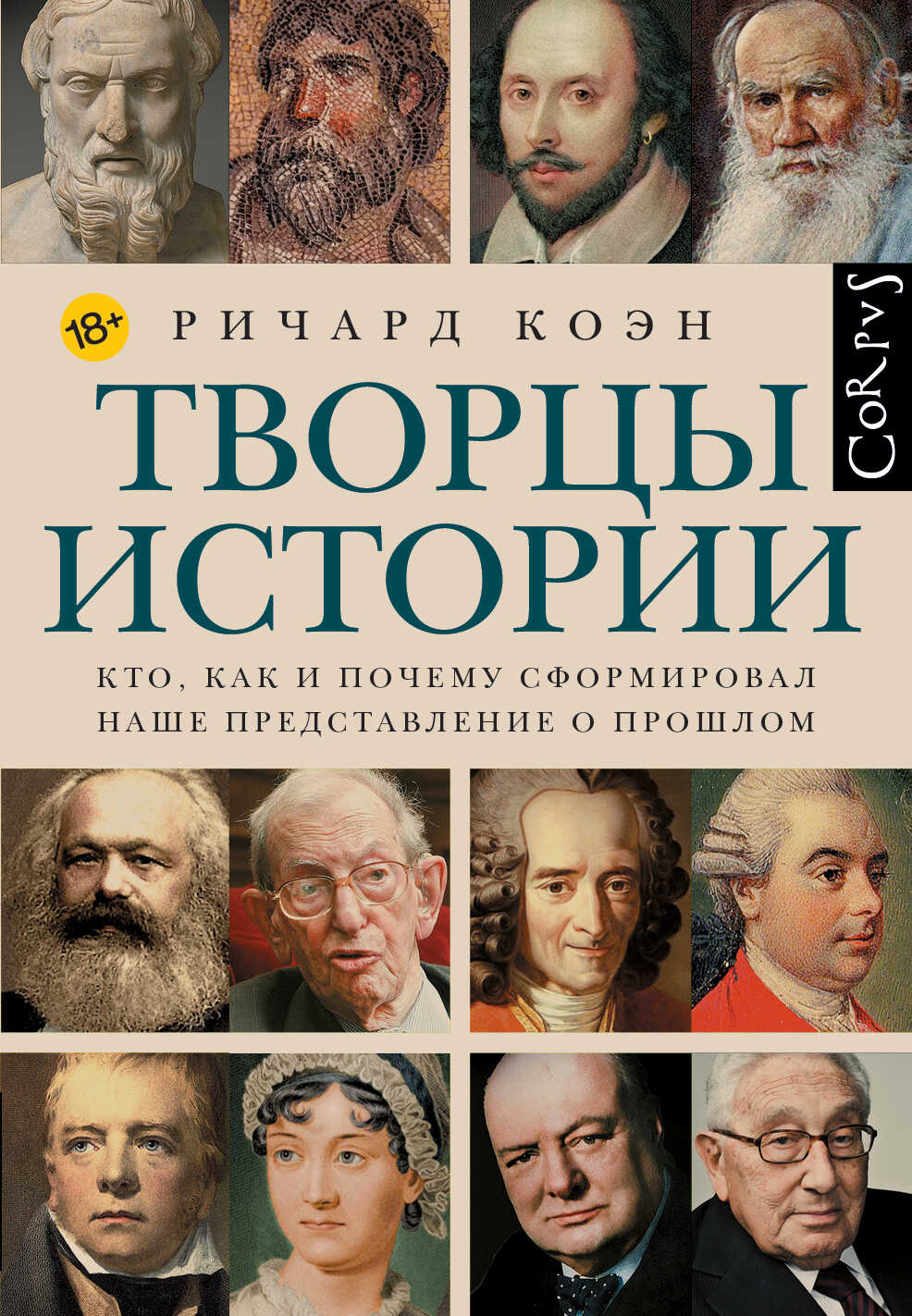

Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом - Ричард Коэн Страница 30

- Категория: Разная литература / Зарубежная образовательная литература

- Автор: Ричард Коэн

- Страниц: 237

- Добавлено: 2025-07-04 13:34:02

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом - Ричард Коэн краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом - Ричард Коэн» бесплатно полную версию:Монументальный свод Ричарда Коэна, описавшего пути развития историографии за четыре тысячелетия, убедительно показывает нерасторжимую связь личных судеб людей, оказавших заметное влияние на наши сегодняшние представления о прошлом, с той картиной исторического процесса, которую они создавали. Автор прослеживает эту фундаментальную закономерность от зарождения исторического сознания в античности до современных исторических сериалов.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом - Ричард Коэн читать онлайн бесплатно

Хотя даже пытаться подтвердить отдельные библейские события – занятие, как правило, напрасное, вызванное искушением считать, что творцы Библии работали как современные историки, однако самой разнообразной истории в Библии с избытком, просто ее приходится искать. Мы можем почерпнуть здесь сведения из политической истории, нарративной истории (хронологии событий), интеллектуальной истории, культурной истории, естественной истории (как люди изучали свою среду обитания и адаптировались к ней)[176]. Библия – не только продукт мифотворчества и пропаганды, это исторический документ. Она и кладезь древней мудрости, и настоящая разновидность истории, пусть сильно беллетризованной и опосредованной.

Глава 4

Упразднение прошлого: ислам и арабские историки

Я обрел свою картину мира не путем подтверждений ее правильности… Вовсе нет: это унаследованный опыт, отталкиваясь от которого я различаю истинное и ложное.

Людвиг Витгенштейн “О достоверности” [177]

Эдуард Гиббон, несмотря на все попытки, не сумел выучить арабский язык, но с юношеских лет восхищался “магометанством”. В “Истории упадка и разрушения Римской империи” Гиббон писал, что Мухаммед “[из сознания своей правоты и своего бессилия] проповедовал свободу совести и отвергал в деле религии употребление насилий”[178]. Может, и так. Однако если речь идет об историографии, и мирные мусульмане, и мусульманские ученые и священнослужители твердо убеждены, что Коран с комментариями – это все, что требуется для постижения прошлого. “Ислам отменяет все, что было прежде него”, – гласит мусульманское изречение; “отменяет” в том смысле, что Коран делает все былое малозначительным. Историки-мусульмане сталкиваются со специфическим затруднением: сколько у них остается пространства для маневра (если оно вообще есть), вправе ли они иметь собственное мнение? Их религия не антиинтеллектуальна, но устанавливает строгие ограничения. Мусульманский ученый Исрар Ахмад Хан писал: “Несмотря на миновавшие со времени откровения Корана полторы тысячи лет, спор об упразднении [naskh, «аннулирование», «отмена»] в Коране теперь столь же горяч, каким, вероятно, он был на первоначальном этапе”[179].

Ислам – наиболее быстро распространяющаяся религия. На Земле живет около 1,6 миллиарда мусульман (четверть населения планеты). В Западной Европе мусульман 44 миллиона, в США – 3,45 миллиона (третья после христиан и иудеев группа). Они принадлежат к разным культурам, говорят на разных языках и даже придерживаются разных верований – в зависимости, например, от толкования ими Корана или мнения о том, какие из хадисов (преданий о словах и действиях Мухаммеда) подлинные[180].

Язык ислама – арабский, но арабы составляют менее 20 % мусульман, а после 900 года ислам уже был явлением вполне самостоятельным. Слово “араб” – однокоренное со словами “пустыня” (в иврите [также семитском языке] arav и aravah означают “пустыня”, “степь”), “купец” и даже “ворон” (эта птица кочует, как делали и арабы). Некоторые формы происходят от арабского слова, означающего “переезжать с места на место”, отсюда “проезжий” и “кочевой”.

Арабы (впервые они упомянуты в ассирийской надписи 853 года до н. э.) первоначально населяли задворки великих государств древнего мира, но к началу VIII века они покорили все центры древних цивилизаций Ближнего Востока. Арабы расселились на территории от Пиренеев до Гималаев, от Марокко до Испании, они утвердились на Сицилии и юге Италии, в Сирии, Ираке, Иране, Анатолии, Армении, Азербайджане, почти повсеместно в Центральной Азии, на землях Плодородного полумесяца[181] и везде к востоку от Красного моря. Арабы создали централизованное государство на фундаменте единой религии, а арабский превратился из языка обитателей пустынь в международный язык, на века заменивший китайский, латинский и греческий в качестве главного хранилища человеческого знания[182].

Речь не только о размере территории и численности населения. Со второй половины VIII века до начала XII века язык арабов-мусульман служил главным языком науки, арабские ученые были самыми прогрессивными в этот период (так, о Птолемее мы знаем лишь из арабских источников). Они лидировали в правоведении, поэзии, богословии и много в чем еще. Лишь в одной области не преуспели: исторических сочинений с IX века писалось множество, но они, в отличие от работ по другим дисциплинам, не занимали почетного места в исламском научном мире. (Хотя это все же лучше, чем в монгольском обществе: там историки помещались в самом низу социальной лестницы, ниже проституток.) В этой главе я стараюсь, насколько возможно, привести обзор арабской культуры на протяжении восьмисот с лишним лет и описать те строгие критерии, которыми историкам надлежало руководствоваться в своих произведениях.

На протяжении своей истории исламский мир был в высшей степени разнообразен: эпоха Аббасидов (750–1258) отличается от правления Омейядов (661–750), которое, в свою очередь, не похоже ни на Мамлюкский султанат (1250–1517), ни на Османскую империю (1299–1922). Каждый имел собственную историческую традицию. За долгие столетия отдельных выдающихся историков появилось немного, однако среди них были Абуль-Хасан аль-Масуди (893–956), “арабский Геродот”, автор знаменитого исторического труда “Золотые копи и россыпи самоцветов”, содержащего также естественно-научные, биографические, географические и социологические изыскания, и Абу Рейхан аль-Бируни (973 – после 1050), иранский ученый, написавший трактат об индийской культуре XI века “Индия, или Книга, содержащая разъяснение принадлежащих индийцам учений, приемлемых разумом или отвергаемых”, благодаря которому получил прозвище аль-Устад (“Учитель”). Я, однако, выбрал двух других мусульманских историков, пользовавшихся еще большим влиянием, – иранца ат-Табари (838–923) и тунисца Ибн Хальдуна (1332–1406). Кроме того, я взял на себя смелость делать некоторые обобщения – например, что в целом мусульмане к собственной истории относились явно иначе, чем любая другая культурная или религиозная группа, с самых ранних времен, когда традиция передавалась устно, и еще многие века после Мухаммеда, когда исторический подход диктовался исламом. Это самый яркий пример использования историографии в религиозных целях.

В доисламском арабском обществе о прошлом рассказывали, но не писали. Семьи, кланы, племена и племенные союзы были связаны узами родства и по большому счету не нуждались в письменных описаниях. Устная передача позволяла подгонять информацию под меняющиеся запросы племенного общества, где человека определяло преимущественно то, кого он знает и кому приходится родственником[183]. Избранных объединяло общее прошлое (“мы вместе кочевали”, “мы вместе сражались”), а все прочие исключались. Поэтому генеалогия племени могла с течением времени

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.