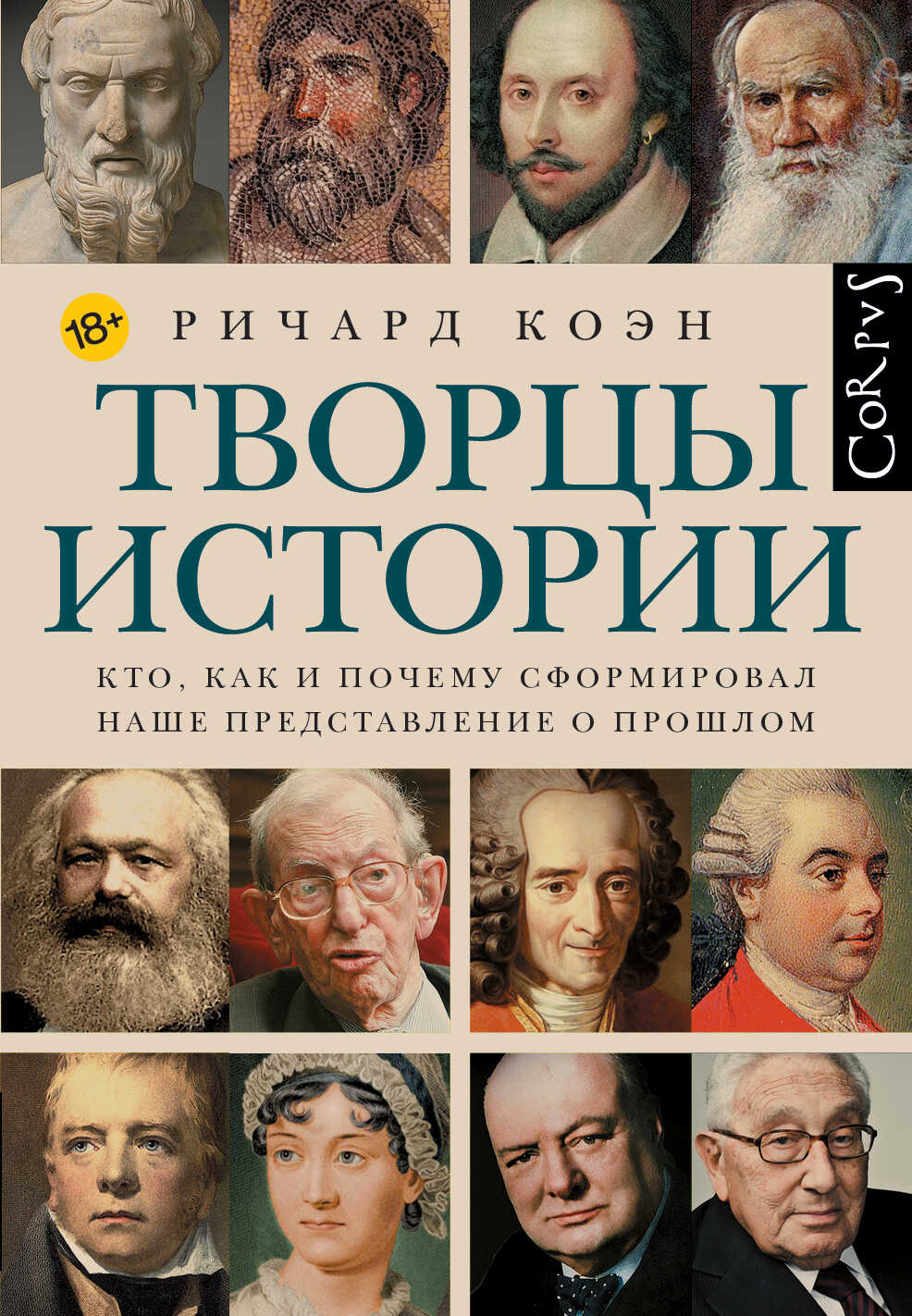

Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом - Ричард Коэн Страница 29

- Категория: Разная литература / Зарубежная образовательная литература

- Автор: Ричард Коэн

- Страниц: 237

- Добавлено: 2025-07-04 13:34:02

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом - Ричард Коэн краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом - Ричард Коэн» бесплатно полную версию:Монументальный свод Ричарда Коэна, описавшего пути развития историографии за четыре тысячелетия, убедительно показывает нерасторжимую связь личных судеб людей, оказавших заметное влияние на наши сегодняшние представления о прошлом, с той картиной исторического процесса, которую они создавали. Автор прослеживает эту фундаментальную закономерность от зарождения исторического сознания в античности до современных исторических сериалов.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом - Ричард Коэн читать онлайн бесплатно

Еще в 1970‐х годах ученые запросто называли царей библейских времен “деспотичными” или “жестокими”, рисуя их города по образу Содома и Гоморры, хотя эти представления имеют мало общего с археологическими находками и древними текстами. Исторические фрагменты Ветхого Завета рассказывают о населении нагорий Центральной и Северной Палестины в железном веке (примерно 1250–600 годы до н. э.). Некоторые части Библии, вероятно, созданы относительно скоро после описываемых событий, и похоже, что их авторы не особо отягощены какой‐то идеологической предвзятостью. И все же большинство авторов жили спустя много столетий после историй, реальных или воображаемых, которые они излагают, и работали, не соотносясь с какими‐либо источниками. На манер сказочницы Шахерезады и братьев Гримм они перенаселяли свой мир царями и царевичами и даже сочиняли династические списки, чтобы связать между собой независимые сюжеты о религиозных героях и антигероях: Иосифе и Моисее, Илии и Елисее, Езекии и Иосии и так далее.

В определенном смысле древний Израиль глубоко чтил свое прошлое, но в Библии упор делается отнюдь не на историческую точность. (Вот типичный пример: многие из городов, якобы разоренных в конце XIII века до н. э. Иисусом Навином, к тому времени уже перестали существовать.) Авторам было важно, чему нас могут научить эти гипотетические события. Истоки такого подхода – веками обраставшая вымыслом “память” о реальных нашествиях полукочевников, она уходит корнями в те времена, когда большинство местных жителей были земледельцами. Недаром сам Адам сотворен из земли (адама на иврите), то есть сама наша человеческая природа “земного” происхождения, и его имя выразительно говорящее. Имя Евы тоже не случайно, оно означает “мать всех живущих”. Желание считать Библию исторически достоверной лишь затрудняет дискуссию о том, как ее содержание соотносится с прошлым. Она отражает не то, что происходило, а то, что думали, писали и передавали потомкам в рамках конкретной, сложившейся столетия спустя традиции.

Согласно Библии, Саул (ок. 1082–1007 до н. э.) был первым правителем Израильского царства, объединившего Израиль и Иудею. Ему наследовали зять Давид (ок. 1040–970 до н. э.) и сын Давида Соломон, который после смерти отца правил до 931 года до н. э. При этом мы не располагаем никакими, кроме библейских, свидетельствами, что цари с именами Саул, Давид и Соломон вообще существовали, – нет ни следов, подлежащих археологическому анализу, ни упоминаний в документах соседних народов этого региона. Сколько Давидов могло быть, учитывая, что в древности это имя записывали dwd и означало оно просто “возлюбленный”? Возможно, они и жили когда‐то, но наверняка мы этого не знаем. Надав Нааман, авторитетный историк-иудаист, называет историю царя Давида “потрясающим художественным вымыслом”[164].

В Палестине бронзового века не существовало армий как таковых – ни для завоеваний, ни для защиты. Такие слова, как “города” и “цари”, вводят в заблуждение: еврейское слово “город” может обозначать и городок, и деревню, и даже группу отдельно стоящих шатров с десятком-другим обитателей, а “царем” мог быть предводитель независимой деревенской общины. Лишь в I веке до н. э. Иерусалим добился роли религиозно-политического центра почти всей Палестины. Однако представление об обширном централизованном государстве служило внутри библейского сюжета историческим водоразделом: все предшествовавшее ему воспринималось как фольклорные предания о доисторических временах, а все, что было после Саула, считалось более или менее близким к реальности, и ученые без смущения пересказывали библейскую версию событий. Но не имеется ни археологических, ни исторических, ни культурных свидетельств исхода из Египта[165]. Также, как отмечал Дэвид Плотц, “нет никаких доказательств, что евреи когда‐либо нападали на Ханаан и тем более покоряли его, и никаких указаний на разграбление Иерихона”[166]. Если исход из Египта и имел место, то разве что в незначительном масштабе, с участием всего нескольких семей.

Библейский Израиль – это продукт богословия и литературы, построенный на традициях, сказаниях и легендах. Исход [из Египта], изгнание и так называемое возвращение на землю – это метафоры, описывающие неправедное прошлое и благочестивое будущее. По словам Томпсона, “язык политической пропаганды способствовал изменению и определению языка религиозной метафоры”[167]. Большая часть библейских рассказов ни целостна, ни оригинальна. Это собрание осколков традиции, доживших до истолкования, и почти всегда именно трактовка была важнее всего для авторов. Это не значит, что Библию в целом можно отбросить как лишенную исторической ценности. Ее авторы на удивление прагматичны и правдивы. Как пишет Томпсон,

они говорят о реальном мире и описывают его способами, зачастую нам вполне понятными. Однако присущие им идеи, соображения и образность, метафоры и мотивы, цели и задачи мало соотносятся с сегодняшними… Конфликт вокруг Библии и истории… по сути, предполагает ложное противопоставление. Он возник только потому, что мы склонны держаться за мифы о происхождении, считать их частью выстроенной на исторических данных современности, из‐за чего и рассматриваем библейскую перспективу как историческую, пока не столкнемся с доказательствами обратного. Не стоит пытаться сохранять наши мифы о происхождении мира как часть его реальной истории[168].

Насколько можно верить Томпсону? Не так давно специалист по библейской истории Филип Дэвис поддержал его выводы, заявив, что авторы Ветхого Завета “весьма непоследовательны и сами себе противоречат”[169], что “«библейский период» включает не только вымышленных людей и события, но и временные промежутки, которые вовсе к истории не относятся”[170] [курсив Дэвиса], и что в принципе “религиозные убеждения не должны выступать как научные методы”[171]. Джон Бартон пишет, что “вряд ли найдется хоть один эпизод истории Израиля в ветхозаветном изложении, по поводу которого у современных историков существует консенсус”[172], но Томпсона он принимает всерьез, “хотя тот и слишком любит поддразнивать библеистов, вследствие чего ударяется в несколько чрезмерный скептицизм”[173]. Примечательно, что в 1988 году выдающийся комментатор Библии Джованни Гарбини заключил:

Нет данных, дающих основания для принятых датировок… Это лишь хронологические гипотезы, которые порой попросту выдают желаемое за действительное… В Ветхом Завете трудно, я бы даже сказал – невозможно отделить “историю” от “религии”, поскольку его “религия” – это не наша “религия”, а его “история” – не наша “история”[174].

Не то чтобы большая часть “исторических” книг Библии не годилась как история. Даже из неисторического материала

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.