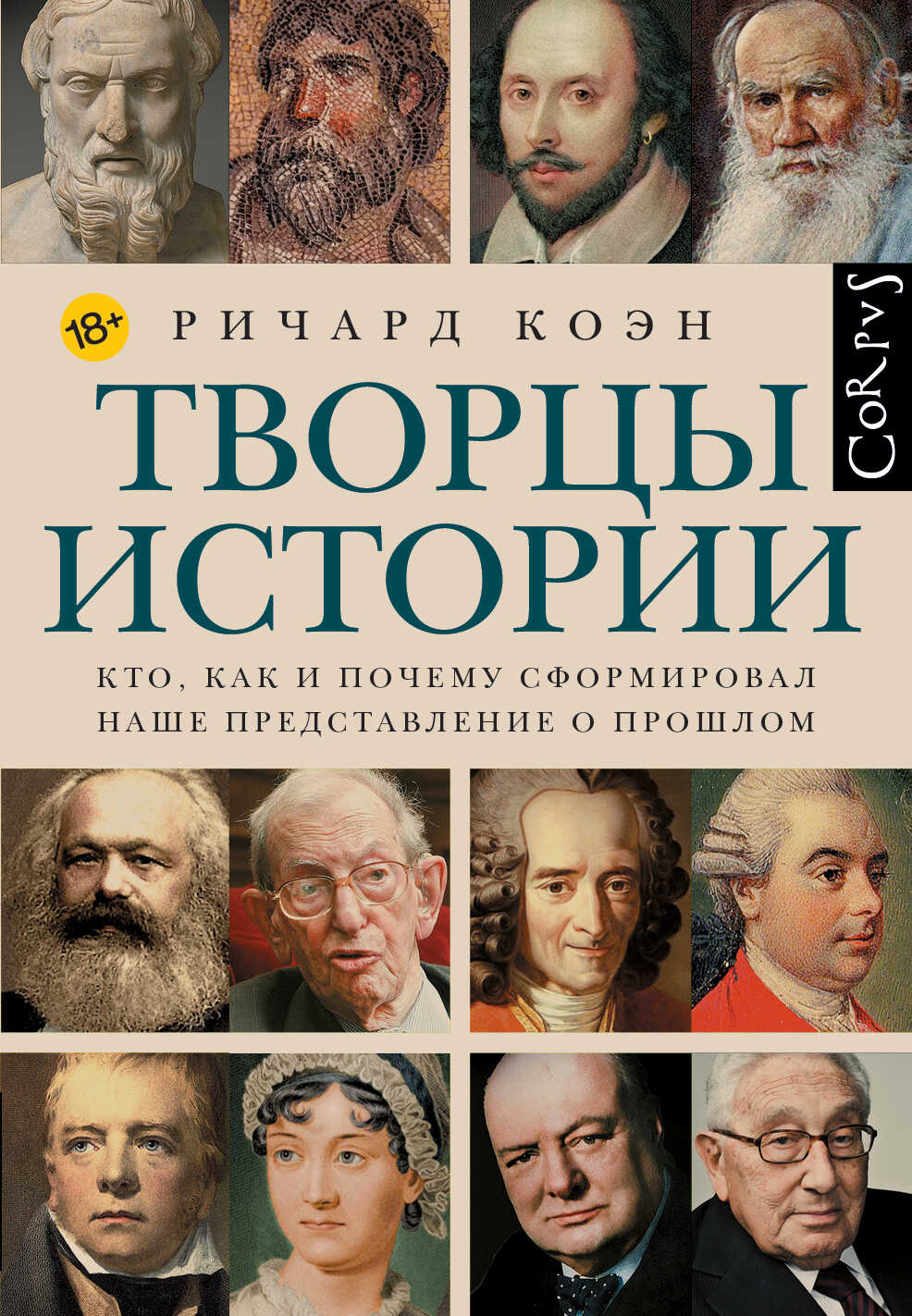

Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом - Ричард Коэн Страница 31

- Категория: Разная литература / Зарубежная образовательная литература

- Автор: Ричард Коэн

- Страниц: 237

- Добавлено: 2025-07-04 13:34:02

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом - Ричард Коэн краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом - Ричард Коэн» бесплатно полную версию:Монументальный свод Ричарда Коэна, описавшего пути развития историографии за четыре тысячелетия, убедительно показывает нерасторжимую связь личных судеб людей, оказавших заметное влияние на наши сегодняшние представления о прошлом, с той картиной исторического процесса, которую они создавали. Автор прослеживает эту фундаментальную закономерность от зарождения исторического сознания в античности до современных исторических сериалов.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом - Ричард Коэн читать онлайн бесплатно

Прошлое народа, не имеющего традиции письменной истории, становится предметом легенд, мифов и правдоподобных предположений. Арабы всегда высоко ценили поэзию, особенно торжественные песни, и их сочинение задолго до рождения Мухаммеда (в конце VI века) стало способом фиксации событий в племенном обществе. В рифмованных касыдах увековечивались победы, поражения и великие подвиги. Многие такие сочинения носили автобиографический характер. Герои шли в бой, декламируя свои стихи, а уцелевшие товарищи запоминали их и передавали. Такие задачи, как распространение новостей, прогнозирование будущего, выражение мнения своей группы и развлечение публики, выполнялись гадателями, прорицателями и посланниками от племен. На ярмарках, празднествах, при заключении сделок и вообще везде, где было кому их слушать, профессиональные сказители демонстрировали свои возможности, декламируя ночь напролет, иногда по семь-восемь часов кряду (с кратким перерывом). Слушатели собирались в круг и внимали историям, обычно о выдающихся людях, о прославивших племя набегах, о достоинствах лошади или верблюда, о приключениях на охоте, превратностях любви, иногда о конфликтах с иностранными государствами. Нередко рассказчики их просто сочиняли, и это в целом считалось приемлемым, даже ожидаемым. (Вспоминается легкомысленное высказывание Саки: “Небольшая неточность иногда избавляет от множества объяснений”[185].) Особенно ненадежны и глубоко пристрастны были торжественные песнопения. Если впоследствии историки и полагались на подобные источники, то лишь потому, что не располагали никакими иными. Отчасти расплывчатость этих свидетельств объяснялась миграцией: кто‐то откочевывал в другие места, прибывали новые соседи.

Однако же важно отметить, что устная история необязательно менее надежна, чем письменные источники, и нельзя сказать, что устные культуры скорее склонны менять рассказы о своем прошлом или верить в мифы и легенды. Выдумывать небылицы им свойственно не более, чем культурам письменным, к тому же они на удивление устойчивы: именно потому, что знание не подвергается письменной фиксации, способность хранить информацию и в точности передавать ее у них развита лучше. Хотя может показаться, что письменные источники менее уязвимы для манипуляций, в действительности они нередко ограниченны (поскольку в прошлом грамотой владели немногие) и, как правило, не упоминают, откуда что взяли. В общем, устная история не более письменной подвержена вымыслу и переписыванию прошлого в угоду настоящему.

Исторические книги писали и там, где преобладала устная история (Месопотамия – приблизительно территория современного Ирака – первое государство, от которого нам остались письменные свидетельства). Горожанин всегда жил в мире, полном напоминаний о прошлом, от пирамид и усыпальниц, греческих и римских театров и бань, сасанидских дворцов и византийских церквей до монахов с тонзурами и странных фигур, украшающих колонны на 15‐метровой высоте. Когда население крупнейших городов достигало 10–15 тысяч человек, у жителей появлялось желание знать, как были основаны их поселения и воздвигнуты главные здания. Так появилась историография. Арабское слово тарих, “история”, можно перевести как “датирование” или “приписывание месяца”. Ta’rikh ‘ala al-sinin означало “история в ежегодных записях”, слово khabar (мн. akhbar) подразумевало байку, анекдот, а также рассказ о прошлом, имеющий в первую очередь историческое, а не правовое значение. Akhbari же назывался тот, кто записывал, собирал или передавал akhbar, – то есть историк[186].

Нередко эти ранние записи намеренно подделывались в политических целях, да и романтическая литература расцветала наряду с исторической. Если не случалось чего‐то экстраординарного (одна книга была навсегда утрачена, когда автор, уроженец Кордовы, отдал ее на хранение слуге, а тот вскоре упал в реку), готовое сочинение воспроизводилось относительно стабильно: авторы делали копии сами или платили переписчикам. Письмо было делом утомительным, и писцы в процессе работы нередко ложились вздремнуть, прекрасно понимая, что усталость дурно сказывается на почерке.

В середине II века в среде богачей стало модно собирать библиотеки. Абу-Айюб аль-Ата заполнил свой дом книгами до самого потолка – удивительно, ведь он умер в 154 году, когда прозаическая форма только складывалась. Перед смертью он сжег все книги до единой. Его примеру последовали несколько авторов, стремившихся остаться высшим авторитетом в какой‐либо сфере и не допустить, чтобы соперники воспользовались их материалами. К такой “мере предосторожности” прибегали веками: известен ряд примеров, когда престарелые ученые сжигали свои книги, оправдывая это опасениями, что их ошибки введут других в заблуждение.

Теперь поговорим об основателе ислама. Мухаммед родился около 570 года в Мекке, городе на западе Аравийского полуострова, в крайней бедности. В возрасте шести лет он осиротел, и его воспитывал дед по отцовской линии, а после дядя. Семья Мухаммеда принадлежала к бедуинскому племени курейш, разбогатевшему на торговле с соседями. По преданию, Мухаммед сначала помогал пасти стадо своей кормилицы, затем несколько лет вел дела вдовы богатого купца, на которой, к большой досаде ее родных, женился (ему было двадцать пять, ей – сорок) и прижил несколько детей. Когда сорок лет исполнилось самому Мухаммеду, архангел Джабраил (Гавриил) будто бы открыл ему, что он – посланник Господа и что ему суждено завершить дело Исы (Иисуса), Ибрахима (Авраама) и вообще всех пророков прошлого.

В 622 году, спасаясь от преследования местных многобожников, Мухаммед с еще примерно семьюдесятью семьями перебрался из Мекки в Ясриб, теперь называемый Мединой, важнейший город области, и вскоре нашел последователей, признавших его военным вождем и пророком. Через восемь лет периодических стычек с мекканскими племенами Мухаммед собрал десятитысячное войско и захватил Мекку. В последнее десятилетие его жизни (Мухаммед умер в 632 году) под власть мусульман перешла большая часть Аравийского полуострова. До тех пор арабы не имели ни собственного великого пророка, ни священного писания на своем языке. Впервые в истории государство было целиком построено на фундаменте единой религии, следовало ее догмам и прицельно занималось ее распространением.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.