Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин Страница 117

- Категория: Разная литература / Прочее

- Автор: Андрей Константинович Сорокин

- Страниц: 211

- Добавлено: 2025-08-21 16:08:22

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин краткое содержание

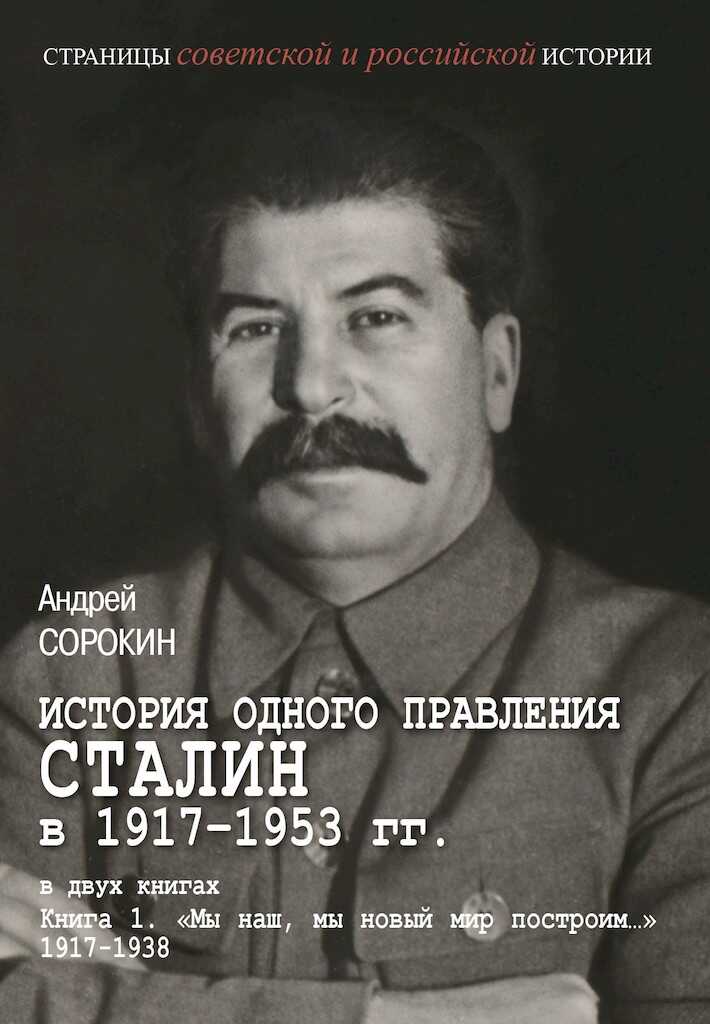

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин» бесплатно полную версию:Предлагаемое вниманию читателя издание посвящено самому острому периоду отечественной истории. В нем последовательно излагаются основные события политической и государственной деятельности И.В. Сталина в 1917–1953 гг. в контексте событий советской и мировой истории. Автор намеренно исключил из поля зрения события личной жизни советского вождя, сосредоточившись на эволюции политических взглядов и программных установок Сталина, содержании и механизмах принятия основных решений в сфере государственного управления, во многом определивших направление и итоги развития СССР в этот и последующие периоды. Из пространства анализа выведен досоветский период, не имеющий прямого отношения к истории становления советского государства как результата целенаправленной деятельности Сталина.

Книга первая «Мы наш, мы новый мир построим…» посвящена периоду 1917–1938 гг., книга вторая «Война и мир Сталина» раскрывает события периода 1939–1953 гг. Внутри каждого хронологического раздела содержание группируется посредством тематических параграфов, посвященных деятельности Сталина в конкретных сегментах политического и государственного управления. Подобное систематическое изложение событий политической и государственной жизни советского государства в 1917–1953 гг. через призму деятельности Сталина предпринимается впервые. Издание иллюстрировано фотографиями и документами, в первую очередь теми, что были написаны или отредактированы самим Сталиным. В работе использованы широкий круг архивных документов высших органов государственной и партийной власти РСФСР и СССР, источники личного происхождения, привлечена обширная историография.

Издание рассчитано на всех интересующихся отечественной историей.

Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин читать онлайн бесплатно

Письмо И.В. Сталина Л.М. Кагановичу о статье Е.М. Ярославского о рабочих волнениях в Иваново-Вознесенске и смене там партруководства

5 июня 1932

Автограф И.В. Сталина

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 77. Л. 12–12 об.]

Более того, в своей телеграмме из Сочи он предписал Кагановичу провести специальную пропагандистскую акцию и «дать в «Правду» передовую об итогах весенней посевной кампании. В статье надо подчеркнуть полную победу колхозов и совхозов в сельском хозяйстве… в статье надо обругать грубо и резко всех лакеев капитализма меньшевиков, эсеров и троцкистов, а также правоуклонистов… сказав, что решительную победу социализма в СССР можно считать уже завершенной»[1071]. При этом Сталин прекрасно знал из спецсводок ОГПУ, которые он регулярно получал, что летом 1932 г. были едва ли не повсеместно зафиксированы «тенденции усиления выхода из колхозов», «распространение антиколхозного движения» и т. д. Эти же сводки прямо фиксировали и тяжелое продовольственное положение»[1072]. О массовом выходе в октябре 1931 — феврале 1932 г. из колхозов доложил в ЦК ВКП(б) Наркомзем СССР [1073].

Вскоре Украину, Поволжье, Кубань, Белоруссию, Южный Урал, Западную Сибирь, Казахстан, отдельные районы Центральной России поразил уже полномасштабный голод. Влияние природных факторов было дополнено предшествующей государственной политикой и усугублено текущей. Весь «успех» государственных хлебозаготовок в 1928–1930 гг. был результатом конфискации хлебных запасов деревни, причем увеличение заготовок происходило за счет именно единоличных хозяйств[1074]. Голодало не менее 25–30 млн чел.[1075] Причины разразившейся катастрофы не следует списывать на сиюминутную «злую» волю советского руководства. Надо помнить, что в основе повышенной социальной травматичности политики советского руководства в аграрной сфере лежали, так сказать, объективные предпосылки субъективного происхождения. Выбор в пользу централизованного планирования производства и распределения национального богатства, сделанный первоначально большевистским, а затем подтвержденный сталинским руководством СССР, не был подкреплен наличием соответствующих интеллектуальных и технологических ресурсов. Именно поэтому, как уже указывалось ранее, производственные планы в промышленности носили самый общий (агрегированный) характер, а их реализация сопровождалась и не могла не сопровождаться нерациональным использованием финансовых и материально-технических ресурсов. В аграрном секторе, как указывается в современной литературе, сталинское руководство попросту не имело ясных представлений о размерах урожая[1076] и в планировании хлебопоставок исходило из произвольно калькулируемых потребностей, мало обращая внимание на реальные возможности сельскохозяйственного производства.

Письмо И.В. Сталина Л.М. Кагановичу о контроле работы МТС и отделении их доходов от заготовленного хлеба в колхозах

14 августа 1932

Автограф И.В. Сталина

[РГАСПИ. Ф. 558. Oп. 11. Д. 79. Л. 2–3]

Не приходится сомневаться, что никаких открытых разговоров о голоде в публичном пространстве советскими управленцами не велось. Секретарь ЦК Каганович зафиксировал в своем дневнике наблюдение за риторикой местных партийных руководителей: «Голодовку боялись называть открыто». Не приходится сомневаться и в том, что ни в одном официальном документе центральных властей мы не найдем ни слова о голоде, поразившем все основные хлебопроизводящие районы страны. Едва ли не единственным известным сегодня случаем остается постановление бюро Казахского крайкома ВКП(б), которое констатировало «наличие крайне острого продовольственного положения… (массовые случаи голодной смерти, острой голодовки), распространение эпидемических заболеваний, детской беспризорности». Борьбу с этими явлениями, принявшими «широкий характер», крайком называет «первостепенной политической задачей»[1077]. Нет никаких сомнений в том, что высшее советское руководство было хорошо осведомлено о происходящем.

Недооценив размах голода, власти продолжали вывоз зерна из хлебопроизводящих районов, направляя его на экспорт и тем самым усугубляя масштабы бедствия. Вплоть до середины лета Политбюро требовало выполнения плана зернопоставок «во что бы то ни стало». 21 июня, например, в адрес ЦК КП(б)У и Совнаркома Украины была направлена телеграмма ЦК ВКП(б) и СНК СССР, подписанная Сталиным и Молотовым, в которой говорилось: «Никакие уклонения от выполнения установленного для вашего края… плана по зернопоставке колхозами и единоличными хозяйствами и по сдаче зерна совхозам не должны быть допущены ни под каким видом как в отношении количества, так и сроков сдачи зерна»[1078]. В Европу и США Советский Союз вывез в 1930 г. 4 764 323 т, в 1931 — 5 055 688 т зерна. Резкое сокращение произошло лишь в 1932 г. — 1 727 407 т и в 1933 — 1 683 880 [1079].

В разгар голода то ли будучи дезориентированным, то ли не желая признавать реальность вставших перед ним проблем, Сталин всерьез рассуждает о необходимости оценивать рентабельность хозяйствующих в аграрном секторе субъектов. В августе 1932 г. он направил Кагановичу письмо о контроле работы МТС, в котором поставил задачу проанализировать «убыточны МТС или прибыльны… Без этого МТС из государственных предприятий, отчитывающихся перед государством, превратятся в богадельню или в средство для систематического обмана государства»[1080]. Сама по себе правильная постановка вопроса, никак не вписывалась в контекст событий, развивавшихся по катастрофическому сценарию.

И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов на пароходе «Клара Цеткин»

19–23 августа 1933

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1668. Л. 9]

Репрессивный характер политики хлебозаготовок станет важнейшим фактором значительной смертности в годы голода. Осознание необходимости изменения подходов к хлебозаготовительной кампании пришло не сразу, но советское руководство в конечном итоге пошло на снижение первоначальных планов. Несколько больших сокращений в планах хлебозаготовок Политбюро произвело в августе 1932 — январе 1933 г., в общей

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.