Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин Страница 116

- Категория: Разная литература / Прочее

- Автор: Андрей Константинович Сорокин

- Страниц: 211

- Добавлено: 2025-08-21 16:08:22

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин краткое содержание

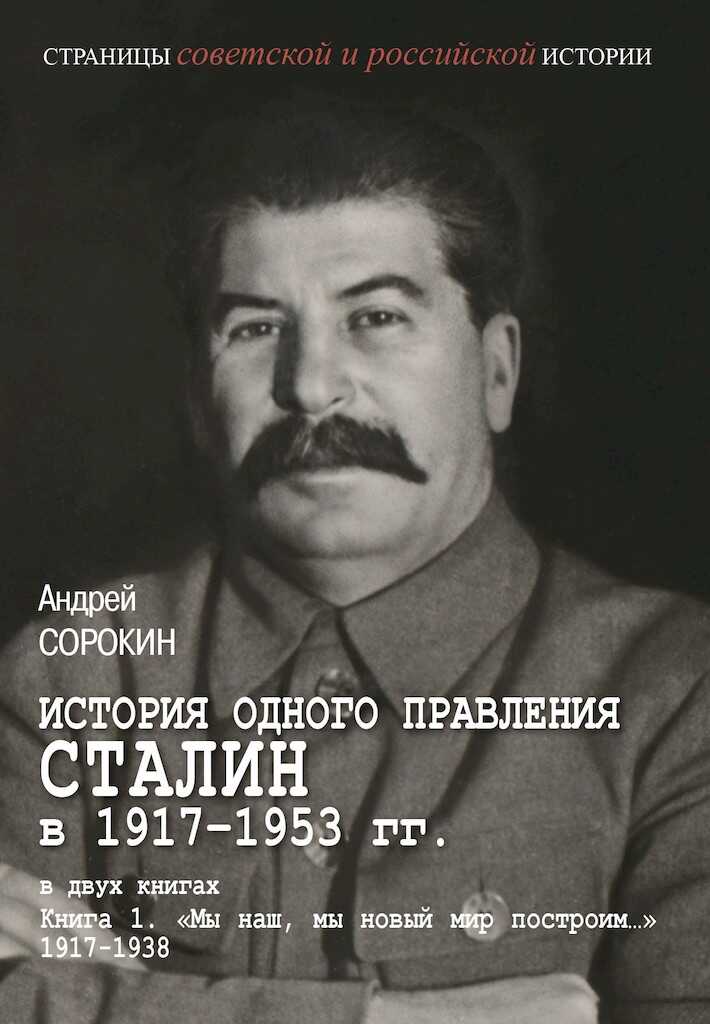

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин» бесплатно полную версию:Предлагаемое вниманию читателя издание посвящено самому острому периоду отечественной истории. В нем последовательно излагаются основные события политической и государственной деятельности И.В. Сталина в 1917–1953 гг. в контексте событий советской и мировой истории. Автор намеренно исключил из поля зрения события личной жизни советского вождя, сосредоточившись на эволюции политических взглядов и программных установок Сталина, содержании и механизмах принятия основных решений в сфере государственного управления, во многом определивших направление и итоги развития СССР в этот и последующие периоды. Из пространства анализа выведен досоветский период, не имеющий прямого отношения к истории становления советского государства как результата целенаправленной деятельности Сталина.

Книга первая «Мы наш, мы новый мир построим…» посвящена периоду 1917–1938 гг., книга вторая «Война и мир Сталина» раскрывает события периода 1939–1953 гг. Внутри каждого хронологического раздела содержание группируется посредством тематических параграфов, посвященных деятельности Сталина в конкретных сегментах политического и государственного управления. Подобное систематическое изложение событий политической и государственной жизни советского государства в 1917–1953 гг. через призму деятельности Сталина предпринимается впервые. Издание иллюстрировано фотографиями и документами, в первую очередь теми, что были написаны или отредактированы самим Сталиным. В работе использованы широкий круг архивных документов высших органов государственной и партийной власти РСФСР и СССР, источники личного происхождения, привлечена обширная историография.

Издание рассчитано на всех интересующихся отечественной историей.

Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин читать онлайн бесплатно

Письмо И.В. Сталина Л.М. Кагановичу о польском проекте пакта, положении в ВСНХ и восстановлении в правах бывших кулаков

30 августа 1931

Автограф И.В. Сталина

[РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 99. Л. 12–14]

Личный нажим Сталина принес свои результаты — на 30 сентября 1931 г. были выселены 517 665 семей, общая численность спецпереселенцев составила 2 437 062 чел.[1059] 7 августа 1932 г. по инициативе Сталина ЦИК и СНК СССР приняли совместное постановление «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной собственности», печально известный «закон о трех колосках»[1060]. Именно это постановление ввело в советский обиход понятие «хищение социалистической собственности», признало факт массовых хищений государственного и колхозного имущества, что на самом деле представляло собой стихийное перераспределение социумом в свою пользу неправомерно присвоенной государством природной ренты и произведенной в аграрном секторе стоимости.

Но Сталин при этом оставался уверен в том, что коллективизация, проводимая в кратчайшие сроки описанными выше методами, позволит вывести аграрный сектор на качественно новый уровень развития. 4 февраля 1931 г. в речи «О задачах хозяйственников» на 1-й Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности он сказал: «Завтра, может быть через год, мы станем страной самого крупного в мире сельского хозяйства»[1061]. Оптимизм Сталина базировался не в последнюю очередь на итогах последних хлебозаготовительных кампаний.

Объем хлебных заготовок увеличился с 11 млн т в 1927 до 16 млн в 1929 г., хотя урожай 1929 оказался хуже, чем в 1927 г. К весне 1931 г. удалось заготовить 1307,1 млн пудов, на 363 млн пудов больше, чем из урожая 1929 г.[1062] Продолжая хлебозаготовки примерно в том же стиле и формате, что и в конце 1920-х, советскому руководству удалось увеличить объем зернопоставок государству, поэтому основная цель коллективизации — дать в руки государства инструмент мобилизации хлебных ресурсов — оказалась достигнута.

Результаты коллективизации для сельского хозяйства, однако, окажутся в целом противоположными ожиданиям сталинского руководства. Задания первой пятилетки по развитию сельского хозяйства ни по одному показателю не были выполнены. Более того, почти по всем показателям произошло падение объемов производства по сравнению с 1928 г. Особенно катастрофичными оказались результаты в животноводстве. Изъятие хлеба из деревни стало главным фактором, вызвавшим сокращение поголовья скота, которое началось в 1929 и продолжалось до 1933 г.[1063] По основным видам поголовья скота показатели 1928 будут превзойдены только в 1958 г.[1064] Хотя посевные площади увеличились, валовой сбор зерна, производство молока и мяса уменьшились, а средняя урожайность снизилась. Одним из непредвиденных результатов подобной экономической политики стало введение в 1929 г. карточек на хлеб. На протяжении этого года Политбюро несколько раз заслушивало вопросы о продовольственных затруднениях и борьбе с очередями в Москве и Ленинграде.

Л.М. Каганович и Г.Г. Ягода

1930-е

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1656. Л. 18]

Историки-аграрники единодушно говорят о деградации аграрной сферы в этот период. Валовые сборы зерновых культур в СССР оказались ниже так называемой биологической урожайности по причине падения общего уровня агротехники из-за гибели или уничтожения рабочего скота, оттока сельского населения, низкого уровня организации труда и др. Сыграла негативную роль и зарегулированность аграрного производства. Логика централизованной системы управления имела в результате гипертрофированное увеличение количества плановых показателей, обязательных к исполнению. В планах стали указывать сроки пахоты и уборки урожая, подъема паров, зяби, посева, вывоза навоза, площади и сроки сева, навязывать агротехнические приемы и т. д.

Коллективизация, помимо прочего, привела к деморализации деревни. Традиционная трудовая этика крестьянства стала стремительно разрушаться, широко распространилось представление, что за лучшей жизнью следует ехать в город, а бесхозяйственность приобретала катастрофические масштабы. Задача «переделать постепенно крестьянство, его психологию… в духе коллективизма», которую Сталин провозгласил в уже цитированной речи «Об индустриализации и хлебной проблеме» на июльском пленуме 1928 г. ЦК[1065], советскому руководству решить не удалось. Ярче всего это обстоятельство иллюстрируется тем фактом, что создававшиеся совхозы (полностью государственные сельскохозяйственные предприятия) оказывались в подавляющем большинстве случаев убыточными и не выполняли плановых заданий по хлебопоставкам. В таких случаях находилось верное решение — местным руководителям предписывалось выполнять планы за счет увеличения поставок колхозами. Для характеристики абсолютной незаинтересованности сельхозпроизводителя в результатах своего труда достаточно привести лишь один пример: согласно данным межрайонных комиссий по урожайности, потери зерна при уборке зерновых только в 1933 г. составили 128 млн центнеров[1066].

Таким образом, был в полной мере реализован прогноз представителей «правой» оппозиции, данный накануне принятия решений о сплошной коллективизации. Тогда, в ходе завершающей фазы этих дебатов Сталин отверг упрек со стороны «правых» в том, что курс на коллективизацию обрекает аграрную сферу на деградацию из-за того, что «мы «лишили» крестьянина хозяйственного стимула, что мы «отняли» у него хозяйственную перспективу»[1067].

«Голодовку боялись называть открыто». Годы голода (1932–1933)

Обстоятельства непреодолимой силы вскоре приостановили наступление властей на советское крестьянство. В 1931 и 1932 гг. друг за другом последовали два неурожая. К весне 1932 г. страна столкнулась с нарастающим дефицитом хлеба. 23 марта Политбюро приняло решения по двум тематически близким вопросам. По одному из них докладывал сам Сталин. Речь шла «об орошении засушливых районов Волги, Н. Днепра и Маныча» в целях борьбы с засухой. Госплану и Наркомзему поручалось в 10-дневный срок «заслушать все существующие проекты

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.