Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин Страница 112

- Категория: Разная литература / Прочее

- Автор: Андрей Константинович Сорокин

- Страниц: 211

- Добавлено: 2025-08-21 16:08:22

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин краткое содержание

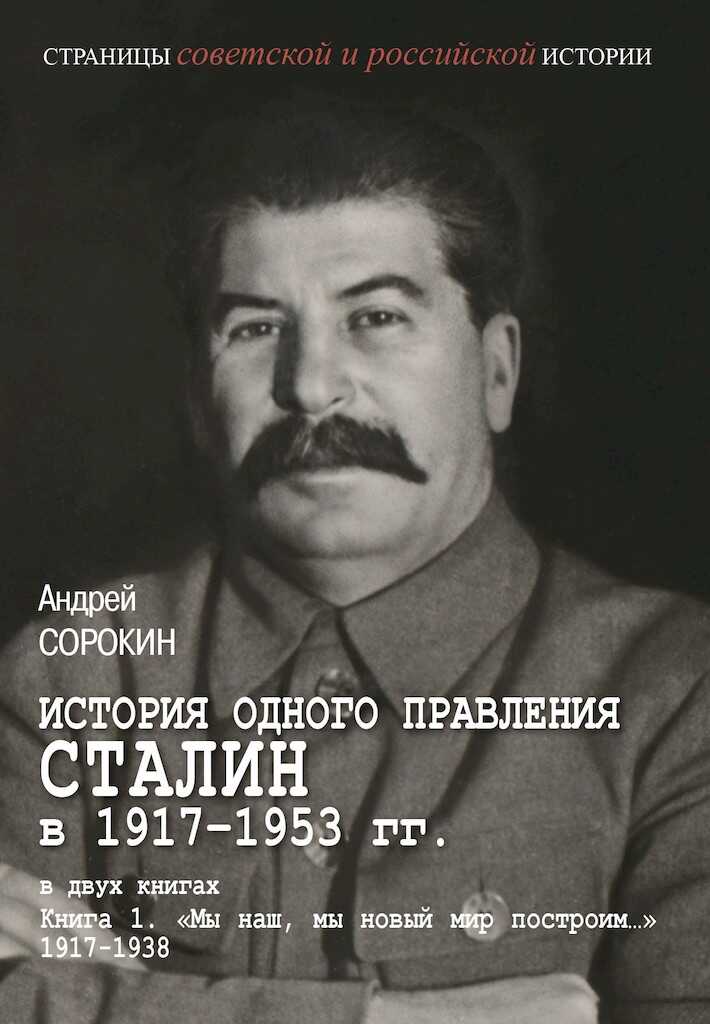

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин» бесплатно полную версию:Предлагаемое вниманию читателя издание посвящено самому острому периоду отечественной истории. В нем последовательно излагаются основные события политической и государственной деятельности И.В. Сталина в 1917–1953 гг. в контексте событий советской и мировой истории. Автор намеренно исключил из поля зрения события личной жизни советского вождя, сосредоточившись на эволюции политических взглядов и программных установок Сталина, содержании и механизмах принятия основных решений в сфере государственного управления, во многом определивших направление и итоги развития СССР в этот и последующие периоды. Из пространства анализа выведен досоветский период, не имеющий прямого отношения к истории становления советского государства как результата целенаправленной деятельности Сталина.

Книга первая «Мы наш, мы новый мир построим…» посвящена периоду 1917–1938 гг., книга вторая «Война и мир Сталина» раскрывает события периода 1939–1953 гг. Внутри каждого хронологического раздела содержание группируется посредством тематических параграфов, посвященных деятельности Сталина в конкретных сегментах политического и государственного управления. Подобное систематическое изложение событий политической и государственной жизни советского государства в 1917–1953 гг. через призму деятельности Сталина предпринимается впервые. Издание иллюстрировано фотографиями и документами, в первую очередь теми, что были написаны или отредактированы самим Сталиным. В работе использованы широкий круг архивных документов высших органов государственной и партийной власти РСФСР и СССР, источники личного происхождения, привлечена обширная историография.

Издание рассчитано на всех интересующихся отечественной историей.

Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин читать онлайн бесплатно

Вряд ли случайно эти важные решения в большинстве своем не проводились через Политбюро, а были приняты в «советском порядке». Вероятно, процитированные выше сталинские формулы о моде на деньги и о советской торговле исчерпали моральные возможности Сталина по поддержке сферы кооперации. Ведь в августе 1931 г. в письме к Кагановичу он высказался о потребкооперации откровенно и резко: «Ввиду наличия среди кооператоров духа спекуляции и прямого непманства в деле определения розничных цен, обойти вопрос о ценах и политике цен нельзя… Следовало бы, прежде всего, создать смешанный комитет цен при СНК. Следовало бы, наконец, объявить твердые цены на печеный хлеб для рабочих районов и твердые цены на печеный хлеб для нерабочих районов…» Справедливости ради, следует сказать, что в этом же письме Сталин выскажется за выход на рынок совхозов и отчасти колхозов. А вот что касается коммерческой торговли, то он будет стоять за развитие государственной торговли, «за то, чтобы разрешить объединениям ВСНХ, работающим на массового потребителя, немедля открыть свои магазины»[1018].

Не прошло и месяца, и 18 сентября Политбюро рассмотрело вопрос об организации универмагов ВСНХ. В результате уже к январю 1932 г. было открыто 83 таких универмага[1019]. В сентябре 1935 г. ЦК и Совнарком примут совместное постановление «О работе потребительской кооперации в деревне», в соответствии с которым будет запланировано открыть в течение 1935–1936 гг. дополнительно к существующим 4 тыс. районных универмагов потребительской кооперации [1020].

Письмо И.В. Сталина Л.М. Кагановичу о потребкооперации, снижении цен в коммерческих магазинах и выходе на рынок совхозов

23 августа 1931

Автограф И.В. Сталина

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 76. Л. 30–31]

Следует понимать, однако, что Сталин терпел эту форму самостоятельной хозяйственной активности и не более того. 7 января 1933 г. он сделал доклад на объединенном пленуме ЦК и ЦКК, в котором повторил свои оценки и дал своеобразное определение советской торговли, проведя границу между ею и торговлей в период нэпа: «Если торговля на первой стадии нэпа допускала оживление капитализма и функционирование частнокапиталистического сектора и товарооборота, то советская торговля исходит из отрицания как того, так и другого». Задав вопрос «что такое советская торговля?», Сталин ответил на него так: «Советская торговля есть торговля без капиталистов — малых и больших, торговля без спекулянтов — малых и больших. Это особого рода торговля, которой не знала до сих пор история и которую практикуем только мы, большевики в условиях советского развития»[1021]. Нетрудно увидеть, что существо проблемы Сталин свел исключительно к проблеме «наживы» участников процесса купли-продажи, на ограничительных мерах по отношению к которым и сосредоточила свои усилия советская власть. Не случайно в этой речи Сталин упомянул постановление ЦИК и Совнаркома от 22 августа 1932 г. «О борьбе со спекуляцией»[1022]. Сталин напомнил, что этот закон «о мерах пресечения спекуляции и наказания спекулянтов… не страдает особой мягкостью»[1023].

Несмотря на грозные предостережения и реальное преследование «спекулянтов — малых и больших», победить стремление хозяйствующих субъектов к наживе не удалось ни Сталину, ни его преемникам. Да и сама советская система, вынужденная допустить функционирование частнохозяйственных форм экономической деятельности, станет предпринимать шаги, объективно способствовавшие ее развитию. Так, в целях эффективного финансирования и контроля над финансовой деятельностью промысловой кооперации постановлением Совнаркома от 17 августа 1936 г. финансирование артелей было возложено на Всесоюзный банк капитального строительства торговли и кооперации (Торгбанк). Создавался фонд долгосрочного кредитования, в том числе за счет отчислений самих артелей.

В результате этих мер поддержки за годы двух первых пятилеток (1928–1937) производственные фонды артелей значительно выросли. Помимо промысловой кооперации, в экономике СССР продолжало существовать и так называемое кустарничество. Функционирование этих хозяйствующих самозанятых субъектов определялось специальным законодательным актом, принятым в 1936 г. Кустари были определены как «лица, занимающиеся без применения наемного труда кустарными и ремесленными промыслами, извозом и обслуживанием личных и хозяйственно-бытовых нужд населения…» Причем, кустари с невысоким годовым доходом (от 500 до 800 руб.) освобождались от уплаты подоходного налога.

В этом секторе, который, пусть и с некоторыми ограничениями, можно назвать предпринимательским, начинали свою работу, между прочим, экспериментальные лаборатории, научные институты, конструкторские бюро. Большинство из них позднее станут государственными учреждениями. В литературе приведено немало примеров создания именно в этом секторе новаторских разработок и их массового промышленного производства, которые и сегодня у неспециалистов могут вызвать определенное удивление. Артель «Радист» в 1930 г. начала выпуск советских ламповых приемников, в 1935 г. — радиол, в 1939 г. приступила к выпуску первых телевизоров с электронно-лучевой трубкой, изготовив перед войной около 2 тыс. телевизоров модели 17ТН-1. Первые серийные фотоаппараты также выпускались артелью «Фото-Труд», детекторные приемники «Комсомолец» — артелью «Радиофронт», портативные патефоны — артелью «Граммофон». Реальная история этих предприятий еще ждет своего исследования.

В конце 1930-х гг., согласно

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.