Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин Страница 104

- Категория: Разная литература / Прочее

- Автор: Андрей Константинович Сорокин

- Страниц: 211

- Добавлено: 2025-08-21 16:08:22

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин краткое содержание

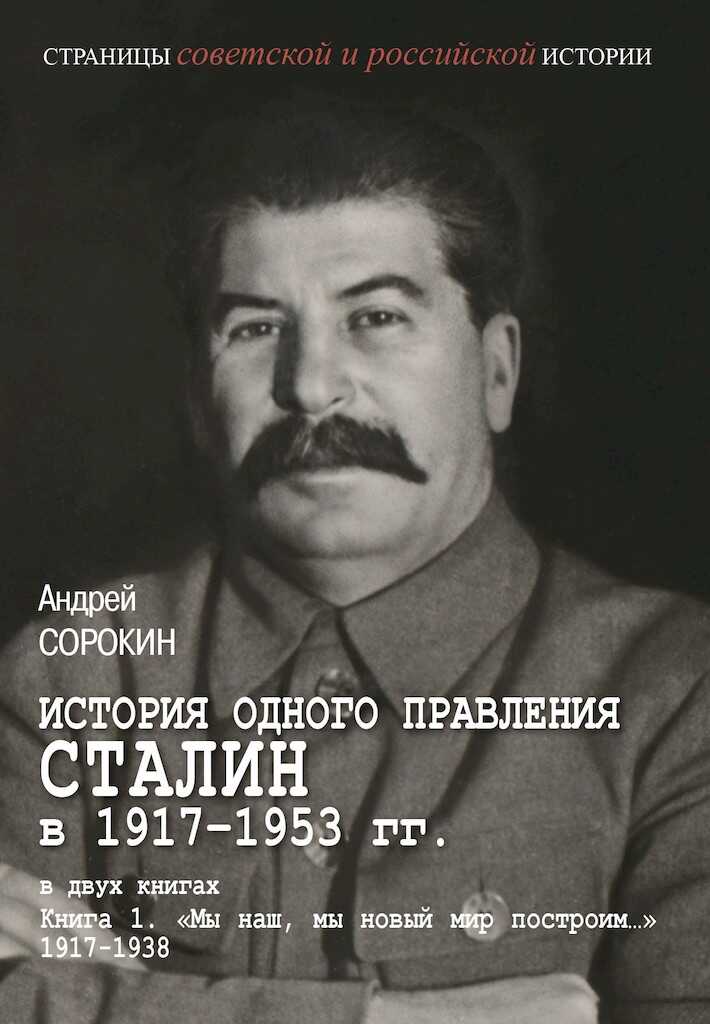

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин» бесплатно полную версию:Предлагаемое вниманию читателя издание посвящено самому острому периоду отечественной истории. В нем последовательно излагаются основные события политической и государственной деятельности И.В. Сталина в 1917–1953 гг. в контексте событий советской и мировой истории. Автор намеренно исключил из поля зрения события личной жизни советского вождя, сосредоточившись на эволюции политических взглядов и программных установок Сталина, содержании и механизмах принятия основных решений в сфере государственного управления, во многом определивших направление и итоги развития СССР в этот и последующие периоды. Из пространства анализа выведен досоветский период, не имеющий прямого отношения к истории становления советского государства как результата целенаправленной деятельности Сталина.

Книга первая «Мы наш, мы новый мир построим…» посвящена периоду 1917–1938 гг., книга вторая «Война и мир Сталина» раскрывает события периода 1939–1953 гг. Внутри каждого хронологического раздела содержание группируется посредством тематических параграфов, посвященных деятельности Сталина в конкретных сегментах политического и государственного управления. Подобное систематическое изложение событий политической и государственной жизни советского государства в 1917–1953 гг. через призму деятельности Сталина предпринимается впервые. Издание иллюстрировано фотографиями и документами, в первую очередь теми, что были написаны или отредактированы самим Сталиным. В работе использованы широкий круг архивных документов высших органов государственной и партийной власти РСФСР и СССР, источники личного происхождения, привлечена обширная историография.

Издание рассчитано на всех интересующихся отечественной историей.

Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин читать онлайн бесплатно

Николай Иванович Бухарин

1920-е

[РГАСПИ. Ф. 329. Оп. 1. Д. 22. Л. 11]

В этом же выступлении Сталин сформулировал тезис об обострении классовой борьбы, который вполне объясняет нарастание репрессивной политики в 1930-е гг.: «По мере нашего продвижения вперед сопротивление капиталистических элементов будет возрастать, классовая борьба будет обостряться, а Советская власть… будет проводить политику изоляции этих элементов, политику разложения врагов рабочего класса, наконец, политику подавления сопротивления эксплуататоров…»[939]

Однако будет неправильным считать этот пленум тем событием, после которого произошел слом нэп. На этом пленуме прозвучали и другие голоса. Своим выступлением Бухарину удалось склонить большинство участников, да и самого Сталина к некоторому ослаблению нажима на крестьянство. В современной историографии справедливо подчеркивается, что директивы пленума воплотили установки на подъем мелких и средних крестьянских хозяйств и сохранение «товарно-рыночных» отношений в экономике[940]. Значительную роль в этом отступлении Сталина сыграют итоги «нажимной» кампании. После небольшого роста хлебозаготовок в первом квартале 1928 г., они затем почти прекратились[941]. Кроме того, Советское государство столкнулось с всплеском крестьянского сопротивления проводившейся в деревне политике. Итоги пленума Сталин подвел, выступив 13 июля на собрании актива ленинградской организации ВКП(б). Главной задачей сельскохозяйственной политики он назвал «поднятие мелкого и среднего крестьянского хозяйства. Особенность же «переживаемого момента» он увидил в том, чтобы «дополнить первую задачу двумя новыми практическими задачами: поднятия колхозов и улучшения дела совхозов». Указав на низкую товарность мелкого крестьянского хозяйства как основную причину затруднений «на хлебном фронте», Сталин призвал к борьбе с временными, специфическими причинами, превратившими заготовительные затруднения в заготовительный кризис: «Для этого необходимы а) немедленная ликвидация практики обхода дворов, незаконных обысков и всякого рода нарушений революционной законности; б) немедленная ликвидация всех и всяких рецидивов продразверстки… с обеспечением гибких форм регулирования торговли со стороны государства; в) некоторое повышение цен на хлеб… г) организация правильного завоза товаров в хлебозаготовительные районы; д) правильная организация села снабжения хлебом… е) обязательное образование государственного хлебного резерва»[942]. Нетрудно понять, что никаких радикальных мер поставленные Сталиным задачи все еще не предполагали. Однако в течение нескольких месяцев после этого выступления, в котором нет и намека на состоявшиеся на пленуме договоренности, произойдет перелом в настроениях Сталина. О его причинах и последствиях мы поговорим в следующей главе.

Форсированная индустриализация и сплошная коллективизация в кратчайшие сроки станут визитной карточкой модернизации по сталинскому образцу. Спустя много лет, в октябре 1938 г., на заседании Политбюро, посвященном вопросу «О постановке партийной пропаганды в печати в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)»», он еще раз разъяснит, «почему мы на эту коллективизацию натолкнулись». Фундаментальной причиной окажется тот факт, «что земля дробилась, хозяйство становилось натуральным, а товару не давало. Мы уперлись в такой тупик, когда сельское хозяйство производило зерна не меньше, чем оно производило в царское время, но мы отпускали на сторону только 30 % того, что давало старое правительство, потому что страшно измельчало хозяйство». Продолжение этой тенденции, по мнению Сталина, могло привести к тому, что «тогда города должны подохнуть без хлеба, армия должна подохнуть без хлеба, а само сельское хозяйство будет деградировать». Альтернатива была такой: «перейти на крупное [социалистическое] производство либо на крупную экономию капиталистического типа». Вступить на капиталистический путь, значило, по мнению Сталина, «разорить несколько миллионов дворов, отобрать у них землю, сосредоточить ее в руках капиталистов… А колхозный путь означал меньше крови, не разорение крестьян, а их соединение». Напомнил Сталин собравшимся и о том, что «раньше 30 млн крестьян голодало». Именно этими соображениями, а не «особым идеологическим зудом», объяснил Сталин, «почему мы перешли к колхозам». Заговорив о «крови», Сталин фактически вынес на авансцену вопрос о цене преобразований, которые он сам назвал экспериментом[943]. Описав ужасы капиталистического пути развития аграрного сектора, он, конечно, ни слова не сказал ни о трех с половиной миллионах раскулаченных и двух с половиной миллионах высланных на спецпоселение так называемых кулаков и членов их семей, сотни тысяч из которых погибнут во время переселения и в течение первого года после него. Ни разу не будет сказано и о миллионах погибших от голода в начале 1930-х. Впрочем, об этой цене предстоявшего «эксперимента» в конце 1920-х гг. не подозревал, судя по всему, никто. Нам же предстоит поговорить об этом в следующей главе.

Индустриализация, подчеркнем, начнется в рамках нэпа. Курс на нее провозгласил в декабре 1927 г. XV съезд ВКП(б), который принял директивы по составлению пятилетнего плана народного хозяйства. В директивах были зафиксированы успехи восстановительного периода, «быстрый процесс хозяйственного роста вообще», который стал возможен благодаря плановому хозяйственному руководству. Был сделан вывод, что «мы имеем… все необходимое и достаточное для построения социализма». Директивы указали на зависимость экономического развития СССР от рыночной стихии, на «зависимость от урожая» и от конъюнктуры мирового рынка. Стремлением вырваться из тисков перечисленных зависимостей во многом и объясняется принятие в дальнейшем жестких директивных планов развития промышленного сектора и коллективизации сельского хозяйства, в которых станет активно насаждаться плановое начало.

Письмо И.В. Сталина В.М. Молотову о хлебозаготовках и месте строительства новых заводов

12 июля 1925

Автограф И.В. Сталина

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5388. Л. 1–2 об.]

Особо было сказано о «враждебном капиталистическом окружении», поставлена задача «уделить максимальное внимание быстрейшему развитию тех отраслей народного хозяйства вообще и промышленности в частности, на которые выпадает главная роль в деле обеспечения обороны и хозяйственной устойчивости страны в военное время»[944]. Еще задолго до разработки планов индустриализации Сталин обратил внимание на необходимость учесть «географически-стратегическое положение районов новых заводов». Он написал Молотову в июле 1925 г., что Урал, Поволжье, черноземный юг «представляют наиболее удобный тыл для нас в случае военных осложнений»[945].

Сталин не был единственным представителем советского руководства, обращавшим внимание на проблему размещения производительных сил. Об этом говорил, например, председатель правления Главного управления военной промышленности П.А. Богданов[946]. Опасение Сталина («боюсь, начнут строить в приграничных районах»), сформулированное в цитированном выше письме к Молотову, реализуется сполна. Решить задачу размещения новых заводов (хотя бы оборонных) в восточных районах советскому руководству в тот период окажется не по силам. Вероятно, успехи в деле наращивания производства вооружений, достигнутые на рубеже 1920–1930-х, укрепляли убеждение в том,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.