Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя Страница 17

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Прочая научная литература

- Автор: Елена Обатнина

- Год выпуска: -

- ISBN: -

- Издательство: -

- Страниц: 88

- Добавлено: 2019-02-10 19:07:40

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя краткое содержание

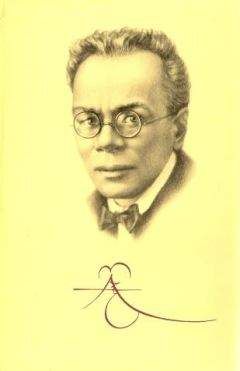

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя» бесплатно полную версию:Маленьким и робким человеком, нередко прячущимся от жизни за нелепыми шутками, казался А. М. Ремизов (1877–1957) на фоне модернисткой богемы начала прошлого века. Однако каждая книга этого чрезвычайно плодовитого писателя обнаруживала неожиданные ресурсы его творческой натуры, поражала современников новизной художественных форм, глубиной мировоззрения и масштабом самораскрытия авторского «Я».В своем новом исследовании Елена Обатнина рассматривает полувековой творческий путь Ремизова как прямое выражение его необыкновенно одаренной, новаторской и внутренне свободной личности. Писатель предстает демиургом неповторимых художественных миров, возникавших в процессе разнообразных творческих практик. Креативный опыт оказывается результатом не только упорного, ежедневного литературного труда, но и продуктом особого стиля жизни, основанного на постоянном поиске новых смыслов бытия посредством уникальных экспериментов в области литературного быта, мифотворчества и даже снотворчества. Книга адресована филологам и культурологам, а также всем тем, кому интересен феномен творческой личности Серебряного века.

Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя читать онлайн бесплатно

Реплика из «Золотого подорожия»: «На твоей Голгофе — не одна, есть разные Голгофы! — на твоем кресте только истребляют» в контексте мировоззренческих настроений ближайшего литературного окружения Ремизова, а также реальных событий начала 1918 года (убийство в больнице «революционными» матросами А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина) прочитывается как обращение не только к Иванову-Разумнику, но и к А. Блоку. 8 января 1918 года, когда поэт завершал работу над статьей «Интеллигенция и революция» и приступал к «Двенадцати», состоялся памятный телефонный разговор поэта и писателя. Утром следующего дня Ремизов записал в дневнике: «Разговор с Блоком о музыке и как надо идти против себя. Голгофа! Понимаете ли вы (курсив мой. — Е.О.), что значит Голгофа? Голгофа свою проливает кровь, а не расстреливает другог[о]» (Д.: 490). Ремизовский пересказ дискуссии содержит не только изложение точки зрения поэта (отрешения от собственного «Я», символически отраженного в концепте «музыка»), но и личной позиции, отрицающей идею всеобщей Голгофы, которая требует жертвоприношения чужих жизней.

Тему Голгофы писатель для себя лично связывал не с заключительным актом преображения во имя идеи, а с жизнью отдельного человека, для которого судьба России — такая же частная сфера, как и сама жизнь. 3 сентября 1917 года, после суда над корниловскими мятежниками, он выразил свою позицию следующими словами: «Последняя отчаянная попытка за Россию. Но против суда Божьего не уйти. <…> Терпеливо прими судьбу свою. Это как бы умер любимый человек. И вот эти дни прожил я как у постели умирающих. И сердце мое было раскалено. А сегодня ночью я понял и принял судьбу свою, как кару очищающую» (Д.: 476). В целом вторая часть поэмы (ее можно назвать «земной») переполнена чувством окончательного отвращения к жизни: в ней нет даже искры любви («…вся душа моя отвращается от дней и ночей, судьбой мне положенных на горькой земле»). Дневник писателя содержит отзвуки аналогичных рефлексий. Размышляя над феноменом «торжествующего» завоевателя жизни, 8 июня 1917 года Ремизов записывал: «Самое тягостное это не ненависть, тут уж напрямик, а нелюбовь. Это такая мутная среда, куда ни один луч не проникнет» (Д.: 444).

Такому состоянию может сопутствовать только одно естественное желание — отойти, отвернуться от мира. Новый виток сюжетного развития, содержащийся в третьей части поэмы, диктует значительные перемены в нарративном строе. Отрешение от мира показано здесь движением вверх, отдалением — чем выше к облакам, тем призрачнее становятся реалии жизни: «Тучи несутся под ветром по холодному небу. И, как пеленутый дым, лица ползут. / Ухожу все дальше — не вижу, не слышу». Тема восхождения к горнему, ввысь, отчуждение от всего дольнего, оставшегося внизу, подразумевает раскрытие новых кодов, связанных с образом философа-пророка-отшельника. Такие синтагмы, как «На кручу по кремнистой тропе взбираюсь…» и «слишком всматривался я в лица людей, слишком долго испытывал людей» вызывают (вновь, как и в случае с «Огневицей») прямые ассоциации со стилистическими особенностями философско-художественного трактата Ф. Ницше «Так говорил Заратустра»: «Когда Заратустре исполнилось тридцать лет, покинул он свою родину и озеро своей родины и пошел в горы. Здесь наслаждался он своим духом и своим одиночеством и в течение десяти лет не утомлялся счастьем своим»[209]. Выражение «слишком долго» также соотносится с Заратустрой, являясь специфической фигурой его речи: «…вы проповедуете терпение ко всему земному? Но это земное слишком долго терпит вас, вы богохульники!»[210]

Ницшеанские аллюзии «Золотого подорожия» способствуют возникновению эффекта обратной перспективы, высвечивающей философский контекст предыдущего, «земного», текста. Вопрос, прозвучавший уже в «Заповедном слове»: «и как тут жить и чем тут дышать?», получает в поэме ответ, имплицитно восходящий к притче «О прохождении мимо». Мысль Заратустры проста: «где нельзя уже любить, там нужно — пройти мимо!»[211] У Ницше карлик — двойник Заратустры, которого «народ называл „обезьяной Заратустры“»[212] за умение подражать его речам, всячески отговаривает своего Учителя от посещения города, над которым стоит «смрад от умерщвленного духа»[213]. Гневные филиппики, обращенные к прóклятому месту, воистину справедливы, однако Заратустра возмущен, почему, сознавая полный распад всех основ жизни, карлик остался жить в этом городе: «Я презираю твое презрение, и, если ты предостерегал меня, — почему же не предостерег ты себя самого?»[214] Моральный смысл притчи заключается не только в праве человека на осуждение и неприятие презираемого мира, но и в добровольном отказе от него. Заратустра, отгораживаясь от карлика, утверждает, что его сверхчеловеческое презрение движимо любовью, а не ненавистью. Если перенести смысл этой притчи на отношение Ремизова к революционной действительности, то и здесь выход из экзистенциального тупика состоял в том же самом решении: осуждение России, питаемое ненавистью, греховно и даже гибельно. В «Золотом подорожии» нет слов любви и прощения, приносящих гармонию и очищение душе, но сама идея отрешения от ненависти и презрения ради перерождения души раскрыта в третьей и четвертой частях поэмы.

Ницшеанский код, заключающий в себе образ светлого пророка благой вести Заратустры, переплетается с гераклитовским кодом. Согласно Диогену Лаэртскому, Гераклит, «возненавидев людей», «удалился» и стал жить «в горах, кормясь быльём и травами»[215]. Строка «Вот я на самой вершине и под моей стопой закованный клокочет огонь» вновь актуализирует тему огня, прозвучавшую уже во второй части. Однако теперь это не смертоносный огонь революции, разрушающий человеческую жизнь, а космическое пламя — некий «архетип материи», отголоском которого является человеческая душа, также огненная по своей природе[216]. О таком огне, соединяющем в едином потоке жизнь и смерть, Ремизов рассказал «от слов Гераклита» в книге «О судьбе огненной». Незримое присутствие эфесского мудреца в «горней» части сказывается также в парафразе его изречения «Сухая душа — мудрейшая и наилучшая»[217]: «Духу легче, душа высыхает». Следуя гераклитовской трактовке души как «испарения», Ремизов связывает душу с разумом («духу легче» — «душа высыхает» — «и прояснился мой разум»), выступающим здесь синонимом сверхсознания — того самого «Я», которое высвободилось, наконец, от земных оболочек и подготовилось к перерождению.

Мистерия преображения

Поэма «Золотое подорожие», вышедшая в печать в Светлое Христово Воскресение 1918 года, вполне отвечала христианской идее победы над смертью. Вместе с тем древнегреческий контекст этого «пасхального» произведения утверждал преемственность религиозных традиций античного дионисийского культа и христианства. Положив в основание этого произведения мифологическую схему нисхождения и восхождения души, Ремизов описал «ад», «чистилище» и «рай», которые его душа пережила в течение одного революционного года. «Золотое подорожие» содержит ряд аллюзий, восходящих к разнообразным мифологическим образам и текстам-источникам. Заголовок, как и подзаголовок («Электрумовые пластинки»), подразумевают субстрат двух разделенных столетиями культурных традиций — русской (православной) и древнегреческой (орфической). Впервые ключевое слово заглавия («подорожие») Ремизов использовал в названии сборника 1913 года, вопреки собственным правилам[218] не разъяснив тогда в авторских комментариях его значения. Пришедшее к Ремизову, скорее всего, от Н. С. Лескова[219], оно является довольно редкой словоформой. «Подорожие» в наибольшей степени приближается к слову «подорожный», которое толкуется В. И. Далем как относящийся «к дороге, пути, перепутью», или «подорожная», то есть «открытый лист на получение почтовых лошадей», «всякий письменный вид для отлучек»[220]. В 1918 году Ремизов сместил «подорожный» смысл в сторону семантического поля, связанного со смертью и погребальным обрядом. «Дорога» стала денотатом «последнего пути», а «подорожие» приобрело значение таких атрибутов православного заупокойного богослужения (отпевания) как «разрешительная» молитва и «венчик».

Разрешительная молитва (моление о даровании усопшему прощения от Господа всех открытых духовнику прегрешений) наносится на кусок холста или лист бумаги и оглашается священником в самом конце заупокойной службы. Как правило, разрешительная молитва сворачивается в свиток и вкладывается в правую руку усопшего, однако известны случаи изменения в каноническом обряде, когда она возлагается на лоб покойному[221]. Молитвенному разрешению от грехов также сопутствует наложение на лоб усопшего венчика или венца — специальной бумажной ленты с напечатанной на ней молитвой или изображениями святых, которую оборачивают вокруг головы покойника[222]. Существует и более простая форма венчика — лента с написанными на ней церковно-славянскими литерами молитвенных слов — «Святый Боже». Примечательно, что, отождествляя разрешительную молитву и венчик с «подорожием», Ремизов принимает за основу вовсе не каноническую традицию, а порицаемое церковью простонародное поверье, по которому «проходная» или «подорожная» (именно так в народе называлась разрешительная молитва) считалась не столько молитвой об усопшем, сколько «пропуском» для него на тот свет[223].

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.