Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя Страница 18

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Прочая научная литература

- Автор: Елена Обатнина

- Год выпуска: -

- ISBN: -

- Издательство: -

- Страниц: 88

- Добавлено: 2019-02-10 19:07:40

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя краткое содержание

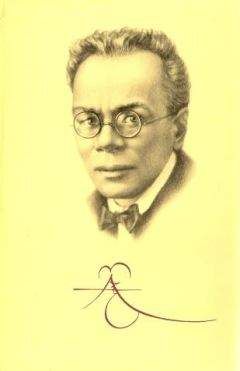

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя» бесплатно полную версию:Маленьким и робким человеком, нередко прячущимся от жизни за нелепыми шутками, казался А. М. Ремизов (1877–1957) на фоне модернисткой богемы начала прошлого века. Однако каждая книга этого чрезвычайно плодовитого писателя обнаруживала неожиданные ресурсы его творческой натуры, поражала современников новизной художественных форм, глубиной мировоззрения и масштабом самораскрытия авторского «Я».В своем новом исследовании Елена Обатнина рассматривает полувековой творческий путь Ремизова как прямое выражение его необыкновенно одаренной, новаторской и внутренне свободной личности. Писатель предстает демиургом неповторимых художественных миров, возникавших в процессе разнообразных творческих практик. Креативный опыт оказывается результатом не только упорного, ежедневного литературного труда, но и продуктом особого стиля жизни, основанного на постоянном поиске новых смыслов бытия посредством уникальных экспериментов в области литературного быта, мифотворчества и даже снотворчества. Книга адресована филологам и культурологам, а также всем тем, кому интересен феномен творческой личности Серебряного века.

Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя читать онлайн бесплатно

Разрешительная молитва (моление о даровании усопшему прощения от Господа всех открытых духовнику прегрешений) наносится на кусок холста или лист бумаги и оглашается священником в самом конце заупокойной службы. Как правило, разрешительная молитва сворачивается в свиток и вкладывается в правую руку усопшего, однако известны случаи изменения в каноническом обряде, когда она возлагается на лоб покойному[221]. Молитвенному разрешению от грехов также сопутствует наложение на лоб усопшего венчика или венца — специальной бумажной ленты с напечатанной на ней молитвой или изображениями святых, которую оборачивают вокруг головы покойника[222]. Существует и более простая форма венчика — лента с написанными на ней церковно-славянскими литерами молитвенных слов — «Святый Боже». Примечательно, что, отождествляя разрешительную молитву и венчик с «подорожием», Ремизов принимает за основу вовсе не каноническую традицию, а порицаемое церковью простонародное поверье, по которому «проходная» или «подорожная» (именно так в народе называлась разрешительная молитва) считалась не столько молитвой об усопшем, сколько «пропуском» для него на тот свет[223].

Семантические связи между «подорожной» (в народном понимании) молитвой и погребальным венцом актуализированы в авторском примечании к подзаголовку поэмы: «Электрум — сплав золота и серебра. На таких пластинках-венчиках (курсив мой. — Е.О.) начертаны были загробные письмена, полагаемые в могилы умерших». Эта ремарка содержит указание на необычные источники, положенные в основу последней, четвертой, части поэмы, — фрагменты древнегреческих орфических текстов, насеченные на пластинах из природного соединения золота и серебра (элéктрума)[224], известные в мировой археологии и философии под названием «золотые пластинки»[225]. Ремизовская интерпретация названия основывается на функциональном использовании пластин в том культовом значении, которое связывает подорожную молитву с венчиком.

Четвертая часть содержит оригинальное переложение текстов трех орфических золотых пластинок, обнаруженных археологами в 1843-м (первая строфа), 1880-м (вторая строфа) и 1879 (третья строфа) годах[226]. Даже для простого ознакомления с этими артефактами требуется знание специальной литературы и перевод. В трудах отечественных и зарубежных исследователей конца XIX — начала XX столетий, посвященных философии Древней Греции, тексты пластинок даны в неполном объеме и чаще всего в пересказе[227]. Единственный стихотворный перевод одной из них, принадлежавший Вяч. Иванову[228], несомненно, был известен Ремизову — хотя бы потому, что он был помещен в статье, напечатанной в ноябрьской книжке журнала «Русская мысль» за 1913 год, одновременно с ремизовскими рассказами из цикла «Свет незаходимый». Однако можно с уверенностью сказать, что этот перевод не имеет с текстом, опубликованным в «Золотом подорожии», ничего общего. Непосредственным источником, по всей вероятности, послужил один необычный рукописный текст, отложившийся в архиве писателя[229]. На двойном листе из тетради в линейку располагаются параллельные ряды: слева — древнегреческие тексты трех орфических таблиц, справа — полный их перевод на русский язык. Анализ почерка позволяет высказать предположение, что этот документ, написанный черными чернилами, принадлежит руке М. О. Гершензона. О том, что «греческий автограф» находился в полном творческом распоряжении Ремизова, свидетельствует то, что в верхнем углу первого листа им собственноручно подписано графитным карандашом название — «Подорожие», отчеркнутое красным карандашом.

Между тем «орфическая» часть «Золотого подорожия» предваряется загадочным посвящением некоему П. Б. Думается, что этот дополнительный элемент текста указывает как раз на имя подлинного автора перевода-подстрочника. Показателен и тот факт, что основной текст «греческого автографа» предварялся объясняющими комментариями: «Золотые пластинки 4–3 века до Р.Х., клались на лбу покойника; — из Петелий, Фурий и т. д. Одна целая, потом обломки. (Ударения карандашом — для чтения гекзаметра)», которые свидетельствуют о профессиональном подходе автора перевода к истории вопроса. Единственный из филологов-классиков, чье имя соответствует посвящению, — это приват-доцент Московского университета Павел Петрович Блонский (1884–1941), автор оригинального перевода «Фрагментов» Гераклита[230] и изданной 1918 году книги «Философия Плотина». Однако подтверждений его знакомства с Ремизовым не обнаружено. Возможно, Гершензон оказал Ремизову дружескую услугу, переписав перевод, который на самом деле принадлежал П. Блонскому. (Тем более что в 1917 году Блонский и Гершензон оба стали авторами сборника «Мысль и Слово», вышедшего под редакцией Г. Г. Шпета[231].)

Если в «Огневице» орфическая тема возникала лишь в форме частных аллюзий, то в четвертой части «Золотого подорожия» обращение к конкретным орфическим текстам локализует тему мистерии перерождения души. Субъектом нарратива вновь оказывается мета-«Я», объявившее свое присутствие в прологе, а в третьей части поэмы пережившее момент просветления. Сверхсознание достигает пределов загробного мира. Об этом свидетельствуют и ремарки, сопутствующие другим действующим голосам мистериального действа: «И моя душа ступила в светлый круг», «Металлическим звуком… Зазвенел путеводный голос», «И в ответ душе я слышу возглас подземных бессмертных». Следует отметить, что тема переселения души, развернутая в поэме в орфическом ключе, впервые нашла отражение в «Огневице», где описывается путешествие души в потустороннее, завершающееся возвращением ее в человеческое тело-темницу[232]: «И лечу вниз головой через глубокую непроглядную тьму, вниз головой на землю» (О.: 169). В одном из снов, относящихся к весне 1918 года, Ремизов передает свое душевное состояние в точности так же, как это представляли себе орфики: «Вижу я, в каком-то невольном заточении нахожусь я. Только это не тюрьма. А такая жизнь с большими запретами: очень много нельзя. Вроде осадного положения» (Д.: 491).

Только достигнув духовного совершенства, «очистившись вполне, греховная душа может найти милость у Диониса — Гадеса и у Коры — Персефоны, она выйдет из круга рождений для того, чтобы соединиться с героями, обращаться около богов и самой стать божеством»[233]. Орфический мотив несовершенной, жаждущей очищения души заявлен как в прологе «Золотого подорожия» («утолишь ты жажду мою и жар из источника ключевой воды»), так и во второй части («иссушенность» «пустынной», «голодной» души). Для того чтобы вновь приобщиться своей божественной природе, душа должна испить из озера Памяти (в поэме — это ключевая вода из болот Мнемосины), остерегаясь перепутать этот спасительный источник с водами Леты, растворяющими даже смутное воспоминание о божественном происхождении души. По поводу воды из Леты в поэме сказано: «К источнику этому даже близко не подходи»[234]. Души, приникнувшие к источнику забвения, возвращаются в круг человеческих смертей и рождений и вынуждены томиться в страхе и незнании земного существования, даже не помышляя о возвращении на родину.

Ремизовский поэтический нарратив в сравнении с подстрочным переводом («греческим автографом») дополнен уточняющими пояснениями, за которыми скрывается метафизический смысл орфической философии: «Сбросивши тело земное», «И лишь в одеянии плоти»; «Из смертного мятущегося человека стала ты сама богом». Фраза «Ты томишься от жажды, как козленок, упавший в молоко» является существенным дополнением оригинала, который в тексте подстрочника переведен словами: «ты стала богом из человека, ты как, козленок, упавший в молоко»[235]. Идея бессмертия человеческой души тесно связана с образом Диониса, способного к «палингенесии» (возрождению) и различным жизненным перевоплощениям. Козленок в этом контексте является денотатом души, возвращающейся к своей божественной, дионисийской природе[236]. Существует несколько вариантов интерпретации образа «козленка в молоке»[237], однако Ремизов, привнося в текст-источник слова: «Ты томишься от жажды», очевидно, подразумевает тот момент, когда желанное бессмертие душою уже достигнуто, однако еще не вполне осознано.

«Золотое подорожие» в известном смысле отражает новый путь, на который вступил писатель — путь восхождения к любви и примирению, отказа от нисхождения в тьму ненависти и нетерпения. Именно этот выбор решающим образом повлиял на дальнейшую судьбу поэмы: она никогда больше не издавалась в первоначальном виде. Первые две части, своими подтекстами обращенные к действительности года революции, довольно скоро утратили свою актуальность. Уже в мае 1918 года Ремизов поступил на службу в ТЕО Наркомпроса, где уже работал А. Блок; в сентябре к ним присоединился Иванов-Разумник.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.