Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя Страница 16

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Прочая научная литература

- Автор: Елена Обатнина

- Год выпуска: -

- ISBN: -

- Издательство: -

- Страниц: 88

- Добавлено: 2019-02-10 19:07:40

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя краткое содержание

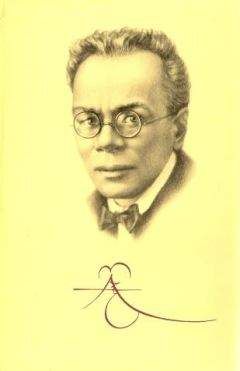

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя» бесплатно полную версию:Маленьким и робким человеком, нередко прячущимся от жизни за нелепыми шутками, казался А. М. Ремизов (1877–1957) на фоне модернисткой богемы начала прошлого века. Однако каждая книга этого чрезвычайно плодовитого писателя обнаруживала неожиданные ресурсы его творческой натуры, поражала современников новизной художественных форм, глубиной мировоззрения и масштабом самораскрытия авторского «Я».В своем новом исследовании Елена Обатнина рассматривает полувековой творческий путь Ремизова как прямое выражение его необыкновенно одаренной, новаторской и внутренне свободной личности. Писатель предстает демиургом неповторимых художественных миров, возникавших в процессе разнообразных творческих практик. Креативный опыт оказывается результатом не только упорного, ежедневного литературного труда, но и продуктом особого стиля жизни, основанного на постоянном поиске новых смыслов бытия посредством уникальных экспериментов в области литературного быта, мифотворчества и даже снотворчества. Книга адресована филологам и культурологам, а также всем тем, кому интересен феномен творческой личности Серебряного века.

Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя читать онлайн бесплатно

Символические образы последней строфы второй части поэмы, которая начинается со слов «Только ты и мог, несчастный мой брат…», образуют два взаимодействующих ряда: первый содержит коннотации с мифологией Священного Писания, второй — с древнегреческой натурфилософией. Если в «Слове о погибели…» «брат мой безумный» (С.: 404) — это строитель Петербурга, создатель новой России — Петр Великий, то в «Золотом подорожии» тема «несчастного брата» указывает на братоубийцу Каина. В более развернутом виде модель Каинова мифа (символизирующая братоубийственную войну русского народа, развязанную в результате революционных преобразований), объективирована в «Заповедном слове…»: «И убитые тобой встают вереницей: — Каин, где брат твой?» (З.: 413) Каин, первый богоборец, положивший начало роду бунтарей, был покаран божественным проклятием: земледелец, он осужден жить вечно на бесплодной земле. Ср. у Ремизова: «Мимо, Каин, в бесплодные пустыни к соленому морю! Там утолишь ты свою жажду, чтобы вовеки жаждать» (З.: 416). Ветхозаветная символика предполагает соответствующий зловещий образ пустыни как земли «пустой и необитаемой», земли «сухой», земли «тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек» (Иер. 2: 6). Соответствует ей и образ самума — сильного, жаркого, сухого ветра, появлению которого предшествуют особые природные явления: небо окрашивается в красный цвет, воздух приходит в движение, издалека доносится сильный шум. Свирепствуя, песчаная буря накаляет воздух до такой степени, что человек испытывает невыносимую жажду и даже тошноту. В «Золотом подорожии» «крутящийся самум», «бесплодный и иссушающий», бушует над «родной несчастной равниной»: каиновой землей здесь вновь, как и в «Заповедном слове…», предстает Россия.

Символ огненного вихря, названный в поэме «самумом», восходит к сочинению А. И. Герцена «Концы и начала» (1862–1863). Размышляя о природе русской революционности 1825 года, философ представлял ее источником некий «огонь», который неожиданным образом разбудил «к новой жизни молодое поколение», духовно очистив «детей, рожденных в среде палачества и раболепия». Причины возникновения этого движения в России казались ему совершенно недоступными для постижения: «Но кто же их-то душу выжег огнем очищения, что за непочатая сила отреклась в них-то самих от своей грязи, от наносного гноя и сделала их мучениками будущего?..»[197] Свой вопрос Герцен прилагал и к современному ему «цивилизованному», западному миру, находя и в нем элементы грядущего очистительного, революционного движения: «Что за нравственный самум подул на образованный мир?.. Все прогресс да прогресс, свободные учреждения, железные дороги, реформы, телеграфы?.. Много хорошего делается, много хорошего накапливается, а самум-то дует себе да дует, какими-то memento mori, постоянно усиливаясь и сметая перед собой все, что на пути»[198]. Безответные вопросы Герцена вызвали у И. С. Тургенева (споры с которым во многом инспирировали создание эпистолярного цикла «Концы и начала») реплику: «Тот самум, о котором ты говоришь, дует не на один Запад — он разливается и у нас…»[199]

Если в предшествующем тексте поэмы авторская речь направлена к некоему абстрактному, обобщенному «другому» («Вижу измученного тебя и изголодавшегося…»), то в последней строфе обращение к «несчастному брату» звучит личностно и конкретно: «Только ты и мог, несчастный мой брат, благословить крутящийся самум над родною несчастной равниной…» Для Герцена желаемое социальное и нравственное обновление Европы и России в 1860-е годы оставалось всего лишь неясной перспективой, тогда как для его идейного воспреемника — историка русской общественной мысли и литературного критика Р. В. Иванова-Разумника — идея стихийного социального преобразования обретала черты зримой реальности. Именно этот товарищ Ремизова по литературному поприщу, очевидно, и стал непосредственным прототипом «несчастного брата». Как и Герцен, он называл себя «скифом», с восторгом приветствуя пришедший на родину в 1917 году смертоносный огненный вихрь[200]. В «Огневице» образ «предводителя скифов»[201], одержимого идеей очистительной революционной стихии, возникает в круговерти горячечных сновидений: «А Разумник с пудовым портфелем, как бесноватый из Симонова монастыря. — Это вихрь, — кличет он, — на Руси крутит огненный вихрь. В вихре сор, в вихре пыль, в вихре смрад. Вихрь несет весенние семена. Вихрь на Запад летит. Старый Запад закрутит, завьет наш скифский вихрь. Перевернется весь мир»[202].

Это поэтическое переложение скифского мироощущения, возникшее, по-видимому, под впечатлением от одного из разговоров с Ивановым-Разумником, послужило исходной точкой горячей дискуссии, растянувшейся на полгода. Гневная отповедь Иванова-Разумника прозвучала в статье «Две России» (декабрь 1917 года): «Враждебен ему (Ремизову. — Е.О.) этот вихрь — старые, староверские, исконные, дедовские, любимые ценности сметает вихрь этот; и видит он в нем только сор, только пыль, только смрад — и не видит испепеляющего огня, не видит весенних семян»[203]. В марте 1918 года, Ремизов опубликовал книгу «О судьбе огненной», в которой выдвинул собственное понимание огненной стихии, основанной на гераклитовской идее апокстаза — огневой катастрофы, обновляющей мир. «Золотое подорожие» могло только служить доказательством его неизменной позиции: «Нет в нем („крутящемся самуме“. — Е.О.) семян жизни <…>. Нет в нем и огня попаляющего, всеочистительного…»

Вместе с тем призыв к «несчастному брату» подразумевает известную множественность контекстуальных аллюзий. В 1917–1918 годах «скифскими» настроениями был также захвачен и поэт А. А. Блок, дружеские отношения с которым всегда имели для Ремизова непреходящую ценность. Заслуживает особого внимания тот факт, что блоковская статья «Интеллигенция и революция», датированная 9 января 1918 года, начиналась почти прямыми цитатами из «Слова о погибели…» («„Россия гибнет“, „России больше нет“, „вечная память России“ — слышу я вокруг себя»)[204], а заключительный призыв слушать «музыку революции» предварялся упреком, в котором снова угадывается проекция на Ремизова: «Стыдно сейчас надмеваться, ухмыляться, плакать, ломать руки, ахать над Россией, над которой пролетает революционный циклон»[205]. Обертоны ремизовского плача по России читаются и в малопривлекательном образе, прописанном в первых строфах «Двенадцати»: «А кто это? — Длинные волосы / И говорит вполголоса: / — Предатели! / — Погибла Россия! / Должно быть, писатель — / Вития…»[206]. Поэма «Двенадцать», напечатанная 18 февраля (3 марта по новому стилю) 1918 года в «Знамени труда», вся построена на обобщенно-символическом образе революционной стихии — снежной метели, вьюги, ветра, для которого характерно круговое вращательное движение: у Блока ветер «завивает» «снег воронкой», «крутит подолы», «снег крутит». Весьма вероятно, что образ «крутящегося (курсив мой. — Е.О.) самума» в «Золотом подорожии» связан именно с блоковской метелью.

Обширная философская тема последней строфы третьей части ремизовской поэмы локализована в символе Голгофы, который указывает на одну из самых актуальных для русской интеллигенции начала XX столетия проблем. Свершение революции трактовалось некоторыми ее представителями как наступление Третьего Завета, требующего своей искупительной жертвы и своей Голгофы. Немало экстатических тирад посвящено теме Голгофы в «Двух Россиях» Иванова-Разумника: «…нам — не изменить предначертанного мировой историей крестного пути возрожденного народа к новой исторической Голгофе. Это — горькая чаша, но, по-видимому, неизбежная, нас она не минует; принимая ее, мы не должны забывать однако, что Голгофа для идеи — грядущее ее воскресение „в силе и славе“. И поэтому — будем готовы к дальнейшему тяжелому, тернистому пути, по которому уже идем с самого начала „великой русской революции“»[207]. Не случайно, в статье «Испытание в грозе и буре» (апрель 1918 года) Иванов-Разумник определял образ Христа, возникающий в финале поэмы «Двенадцать», как «новую благую весть о человеческом освобождении»[208].

Реплика из «Золотого подорожия»: «На твоей Голгофе — не одна, есть разные Голгофы! — на твоем кресте только истребляют» в контексте мировоззренческих настроений ближайшего литературного окружения Ремизова, а также реальных событий начала 1918 года (убийство в больнице «революционными» матросами А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина) прочитывается как обращение не только к Иванову-Разумнику, но и к А. Блоку. 8 января 1918 года, когда поэт завершал работу над статьей «Интеллигенция и революция» и приступал к «Двенадцати», состоялся памятный телефонный разговор поэта и писателя. Утром следующего дня Ремизов записал в дневнике: «Разговор с Блоком о музыке и как надо идти против себя. Голгофа! Понимаете ли вы (курсив мой. — Е.О.), что значит Голгофа? Голгофа свою проливает кровь, а не расстреливает другог[о]» (Д.: 490). Ремизовский пересказ дискуссии содержит не только изложение точки зрения поэта (отрешения от собственного «Я», символически отраженного в концепте «музыка»), но и личной позиции, отрицающей идею всеобщей Голгофы, которая требует жертвоприношения чужих жизней.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.