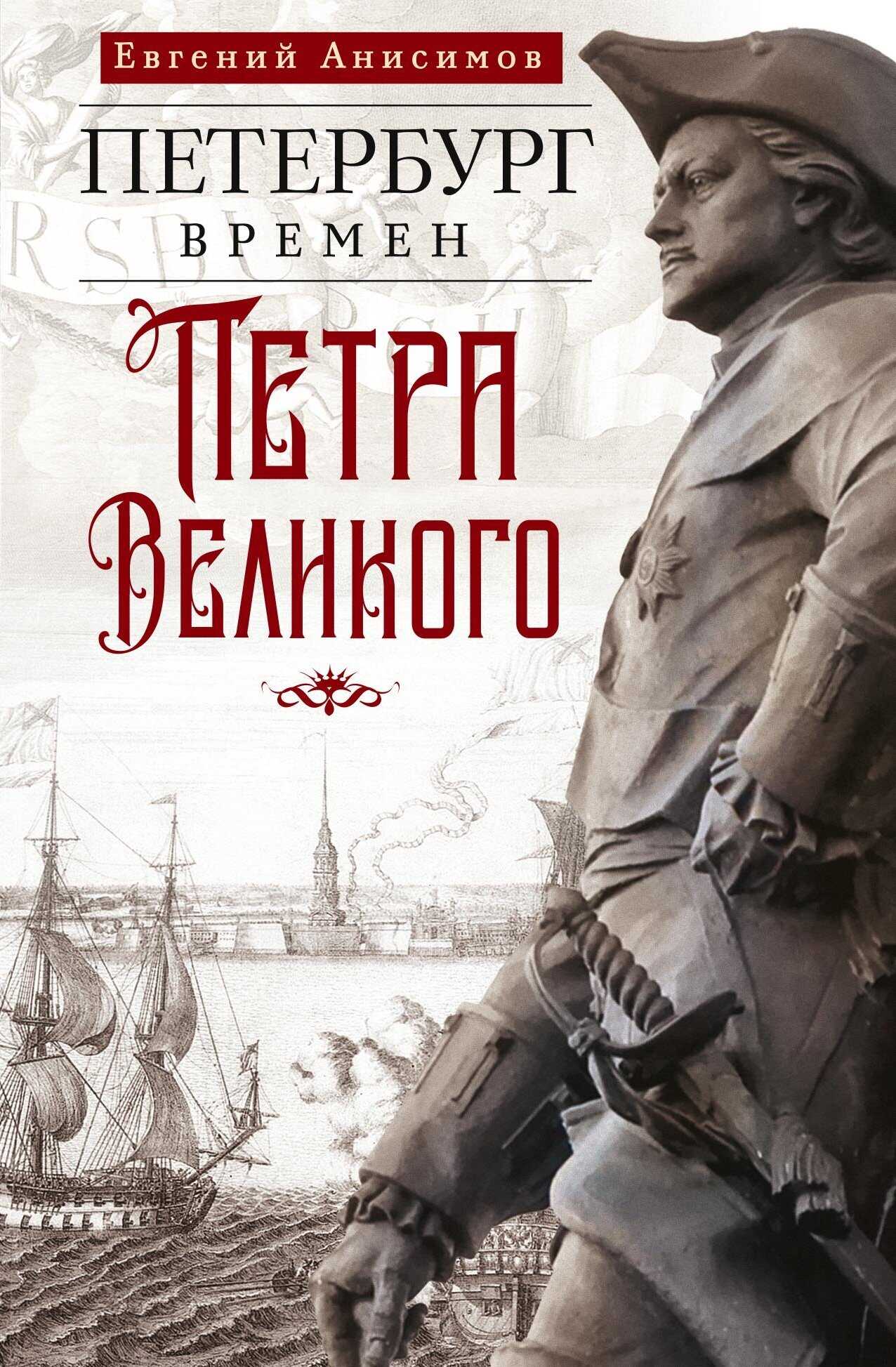

Петербург времен Петра Великого - Евгений Викторович Анисимов Страница 67

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Евгений Викторович Анисимов

- Страниц: 133

- Добавлено: 2025-03-13 23:02:38

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Петербург времен Петра Великого - Евгений Викторович Анисимов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Петербург времен Петра Великого - Евгений Викторович Анисимов» бесплатно полную версию:Книга известного историка Евгения Викторовича Анисимова раскрывает перед читателями славные страницы истории России – период зарождения и становления ее будущей столицы. Случай уникальный – Санкт-Петербург строится на территории, формально входящей в другое государство – Швецию.

Автор проливает свет на темные моменты истории, показывая, в какую цену обошлось нам «окно в Европу», рассказывает о людях, благодаря таланту которых был воздвигнут и сумел выжить молодой град, вопреки грозному соседству и капризам природы. Путешествуя вместе с автором по Петербургу, читатели узнают, какими были первые дома и набережные, познакомятся с жителями и строителями Петербурга, их непростыми судьбами и бытом.

В книге приведено множество исторических фактов, разных мнений, архитектурных подробностей, она будет интересна не только читателям, влюбленным в Северную столицу, но и профессиональным историкам.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Петербург времен Петра Великого - Евгений Викторович Анисимов читать онлайн бесплатно

«Мокруши» – место низкое

Сырые продукты, бакалею, муку жители покупали не на «Обжорке», а у Мытного двора, построенного в 1715 г. на месте Хлебного (или Ростовского) ряда, в котором раньше продавали хлеб. Согласно А.И. Богданову, Мытный двор, в отличие от Гостиного двора, – место «только для продажи съестных припасов»[600]. Рядом и одновременно с Мытным двором, стоявшим почти на самом мысу между Большой и Малой Невой (отсюда современное название Мытненской набережной), не позже 1716 г. «в Мокруше, подле Мытного двора», были построены Рыбный и Мясной ряды[601]. Расположение Мясного ряда на берегу, у проточной воды, объясняется тем, что обычно в Мясном ряду была устроена бойня, и там, забивая скот, сбрасывали все отходы в воду. Рядом располагались и Рыбные садки, где продавали живую рыбу[602].

Мытный двор и торговые ряды находились в так называемых Мокрушах – оживленном районе в юго-западной части Петербургского острова. Название этого места связано с особенностью берега Малой Невы, который подтапливался при каждом наводнении. Центр этого района располагался ниже по течению Малой Невы. Здесь стояла Успенская церковь (Успенья Богородицы, позже – Князь-Владимирский собор), освященная в 1719 г.[603]. Здесь же находилось управление городом и губернией: губернская канцелярия с острогом (тюрьмой) при ней, городовой магистрат. В 1721 г. острог расширили пристройками новых казарм для колодников[604]. Возможно, что здесь была и женская тюрьма. В июле 1720 г. Петр указал генерал-полицмейстеру Девьеру, «чтоб вы велели зделать прядилной двор близко каторжного двора, где держат виновных баб»[605].

Ниже по берегу Малой Невы селились подьячие из канцелярии и разночинцы. Эта часть города называлась Разночинная слобода (ныне – Разночинные улицы). На берегу были и общественные («торговые») бани[606]. Наконец, в глубине Городового острова, в квартале, ограниченном современной улицей Зеленина (считается, что название произошло от искаженного слова «зелье» – порох) и Чкаловским (Геслеровским) проспектом, были построены пороховые заводы, обнесенные рвом и валом. Когда впервые они были возведены, неизвестно, но в 1719 г. вышел указ о строительстве «вновь пороховых заводы каменным и деревянным зданием по чертежу галанского порохового дела мастера Питера Шмита»[607]. По-видимому, именно они изображены на плане 1750-х гг. как «Пороховые заводы на Петербургском острове»[608]. Здесь лучше долго не задерживаться: пороховое производство (это были либо ветряные мельницы, либо жернова в обширных сараях вращали лошади) – дело крайне опасное, и не раз бывало, что одна искра – и завод взлетал на воздух…

«Я – охтенская переведёнка»

Выборгская сторона находилась от Городового острова совсем рядом – через Большую Невку, но в то же время стояла особняком, изолированно, на достаточно высоком берегу. Этим и воспользовались первые строители Петербурга. Здесь стали размещать различные склады и магазины, а также производства. Склады так было легче охранять, здесь их меньше подтопляла Нева, при пожаре же складских помещений сам город не пострадал бы. В 1719 г. Петр поручил мастеру Фонармусу построить на Выборгской каменную пивоварню[609]. До этого на том же месте была, по-видимому, другая, деревянная пивоварня, варившая этот входивший в рацион флота и армии напиток. Строили тут и обширные провиантские склады. А.И. Богданов относит первые из них к 1711 г., а также сообщает, что в 1715 г. здесь построили «новые амбары». В 1718 г. тут же появились и пеньковые склады[610].

Но все-таки самым значительным сооружением Выборгской стороны стал огромный (на полторы тысячи больных) военный госпиталь. То, что он был построен здесь, – не случайность: Большая Невка позволяла предохранить город от «заразы». Строительство «Гошпиталя» началось (по общему мнению историков города) с 1715 г., когда сюда стали завозить строительный материал. Намерения же о строительстве госпиталя были высказаны Петром А.Д. Меншикову 9 мая 1714 г., когда он решил строить мазанковую «гошпиталь по чертежу доктора Арескина», что, вероятно, и реализовано вскоре. Но в 1720 г. Трезини получил новый указ: «Гошпиталь на Выборгской стороне разобрать… На том фундаменте, где стояли решетки, делать гошпиталь каменный»[611]. Видно, фахверковое строительство оказалось никуда не годным. Трезини поручили разработать проект нового госпиталя. Здание имело два крыла: одно (западное) – для сухопутной армии, другое (восточное) – для моряков. В центре предполагалось построить церковь с двумя башнями. Крылья здания завершались павильонами. В одном размещался анатомический театр, в другом – аптека. Общая длина сооружения составляла 300 м.[612] Почву вокруг стройки, как уже сказано выше, укрепляли подсыпкой песка, доставляемого с Васильевского острова, и фашинами.

В 1722 г. была почти готова половина запроектированного здания из камня, но с возведением галереи вокруг госпиталя и купола над ним строители затянули. 5 сентября 1723 г. император «указал на Выборской стороне шпиталь первую половину отделывать с великим поспешением, чтоб конечно отделана была нынешним летним временем». Подряд на отделку взял Прокофий Истомин и, по-видимому, к осени работу закончил, так как 18 октября указано заказать для госпиталя 700 деревянных кроватей со складными столиками[613]. Когда было завершено другое крыло здания, в госпитале могло находиться более тысячи больных. Для города в 40 тыс. человек число коек впечатляет!

В 1722 г. возник план переселения части мастеровых людей с Городового, на котором стала затихать строительная активность, на Выборгскую сторону. Трезини спланировал кварталы, как их селить «по вехам линейно»[614]. Осуществлено ли было переселение – неизвестно. Наиболее заселенной оказалась другая, удаленная от Городовой стороны часть Выборгской стороны – Охта. Здесь жизнь не затихала даже после ликвидации Ниеншанца. Почти сразу же вблизи Выборгской дороги поселили казаков. Они должны были предупреждать город о возможном нападении противника с выборгского направления. Как и при шведах, на Охте сохранялись лесные склады, тут же строили ветряки-лесопилки. На одном из планов место скопления этих сооружений названо «Мельничной площадью»[615]. В 1715 г. на Охте, подальше от города, возвели пороховой завод, не позже 1711 г. построили Невские кирпичные заводы, а также восковой завод[616]. На лесопилках и кирпичных заводах было много черновой работы, и каждый год неподалеку от них селили сотни сезонных работных людей[617]. Но постоянным и оживленным селением Охта стала с начала 1720-х гг., когда Петр указал

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.