История одежды народов мира. V–XIX вв. - Сергей Ибрагимович Муртузалиев Страница 46

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Сергей Ибрагимович Муртузалиев

- Страниц: 186

- Добавлено: 2025-02-16 23:27:16

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

История одежды народов мира. V–XIX вв. - Сергей Ибрагимович Муртузалиев краткое содержание

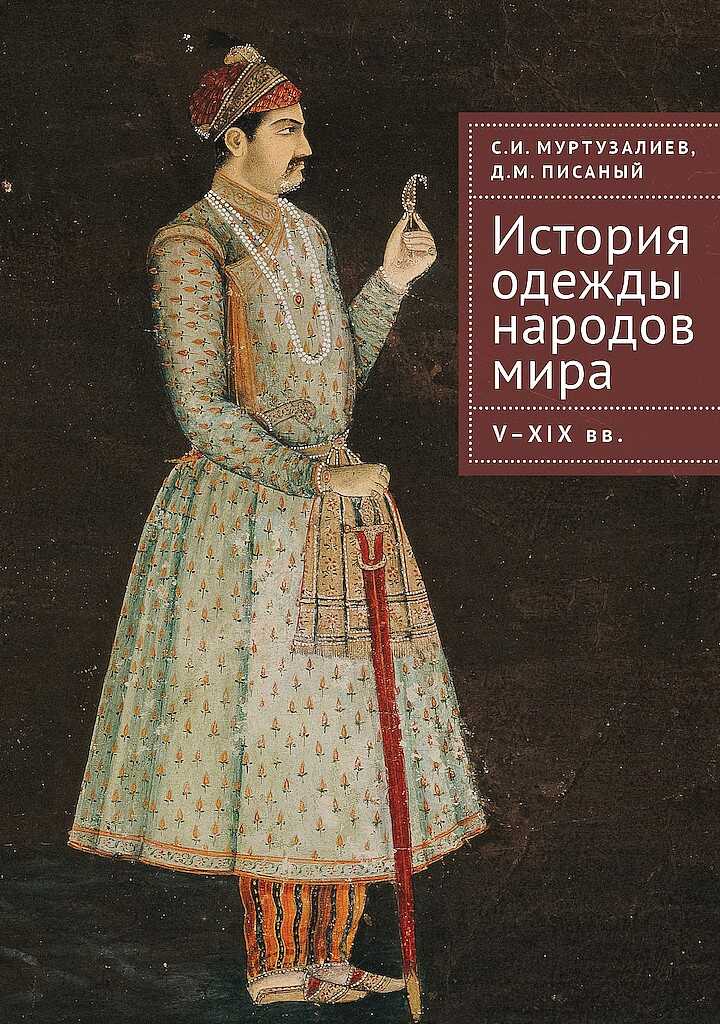

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «История одежды народов мира. V–XIX вв. - Сергей Ибрагимович Муртузалиев» бесплатно полную версию:В книге содержатся систематизированные материалы по истории одежды разных регионов мира в период с V по XIX вв. Представлены описания мужских и женских одеяний народов Европы, Азии и Африки, Америки и Востока. Приведены примеры нормативного регулирования одежды органами государственной власти и общественной реакции на эту регламентацию. Анализируется процесс зарождения моды в разных регионах мира и комплекс основных факторов, которые на нее влияли. Указывается ряд фактов, показывающих иррациональность моды как социокультурного феномена. Издание снабжено черно-белыми и цветными иллюстрациями, наглядно отображающими основные положения текстового материала.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

История одежды народов мира. V–XIX вв. - Сергей Ибрагимович Муртузалиев читать онлайн бесплатно

Ткани, цветовая гамма. Китай по праву считается родиной шелка и искусства шелковой орнаментации. В древности считалось, что трение шелка о кожу человека способствует излечению от многих болезней. Существовали различные способы росписи шелка, получения тканых цветных узоров, вышивка. Фантастические драконы, птицы, летучие мыши, бабочки, цветы сливы, пиона, лотоса, медальоны сложной формы всегда насыщены глубокой символикой. В представлениях древних китайцев-земледельцев началом жизни является единство двух противоположных сил: Неба и Земли. Конкретным выражением их слияния был дождь. Отсюда основной мотив китайского орнамента: волны, облачные ленты и спирали — символы грома и молнии. Отсюда и образ дракона — повелителя дождя, плывущего в волнах или парящего среди облаков и в то же время объятого пламенем.

Изображения дракона (лун) — символ доброго начала ян, стали занимать особое место в орнаментике императорского одеяния с эпохи Мин — дракон окончательно превратился в главный символ верховной власти. Известно несколько стандартных вариантов таких орнаментальных композиций: «свернувшийся дракон» (туань-лун) со свитым в кольцо туловищем, вписанным в круг, знаменует гармонию мира и совершенство правящего режима. «Идущий дракон» (син-лун) — профильное изображение дракона, символизирующее динамичность мировых процессов. «Возносящийся дракон» (шэн-лун), показанный в полете, направленном вверх, олицетворяет усопшего монарха, а «низвергающийся дракон» (цзян-лун), в полете сверху вниз, воплощает приход к власти нового государя. Последние две композиции соседствуют в пределах одного элемента одежды, либо изображаются на его парных частях, например, рукавах, обозначая понятие о непрерывности верховной власти. Число изображений драконов и принципы их расположения, как правило, строго регламентировались. При династии Мин по всей поверхности императорского одеяния были распределены двенадцать изображений «свернувшегося дракона». При династии Цин изображения драконов («нашивные квадраты» — бу-фан) помещались на оплечье, груди и подоле верхней кофты-фу и халата.

Цветовая символика в древности определялась сменой времен года. Зеленый — цвет весны, молодых всходов, красный — лета и огня, желтый — цвет земли, цвет созревающих хлебов, белый — цвет осени, когда закрома наполняются белоснежным зерном риса. Но белый — это и цвет запада, где умирает Солнце, поэтому для траурных одежд используются некрашеные ткани. Черный цвет — цвет зимы, самого темного времени года, а черный с красным отливом (цветсюань) символизирует зарождение света в недрах тьмы, образ солнцестояния. В средневековье общий характер цветовой гаммы сохраняется, но ее символика постепенно вытесняется иерархическими знаками социальной регламентации: желтый цвет — цвет императорской одежды, красный — высших сановников. Затем следовали зеленый, синий, белый цвета. Орнаменты, изображаемые на одежде (семантика «благопожелательных орнаментов» имеет мифологическую основу, закрепленную традицией), всегда были направлены на привлечение счастья и на защиту от злых сил.

Головные уборы, прически, обувь. Древние китайцы не стригли волосы, а собирали их в тугой узел — «цзы» — и укладывали на темени, закрепляя шпилькой. Надо лбом, на висках и на затылке волосы были тщательно приглажены. После захвата Китая маньчжурами всех китайцев заставили брить переднюю часть головы, а остальные волосы заплетать на затылке в косу. Эта прическа стала своеобразным символом угнетения китайского народа, поэтому участники китайских восстаний отрезали косу.

Головные уборы китайских мужчин были разнообразными. Этикет требовал, чтобы голова всегда была покрыта. Несовершеннолетние юноши носили маленькие металлические колпачки. У знатных юношей эти колпачки могли быть золотыми, украшенными драгоценными камнями. По достижении совершеннолетия (двадцать лет) проводился ритуал надевания шапки — «гуаньли». Китайский император носил головной убор, который назывался «мянь». Его могли надевать и другие знатные лица во время совершения священных ритуалов. Конструкция мянь была очень сложной, и все ее детали имели символическое значение. Головной убор носили все совершеннолетние мужчины, кроме монахов. С этим была связана определенная символика, например, снять убор — значит отказаться от должности или придти с повинной головой. В основе всех женских причесок лежал узел. Прически были сложными, но легкими и изящными. Знатные дамы носили парики и шиньоны.

Характерные виды китайской обуви — легкие туфли из ткани, пеньки, соломы на толстой подошве из многослойной проклеенной бумаги или ткани. В отдельные периоды были распространены кожаные или матерчатые сапоги, по своим мягким очертаниям напоминающие чулки. При маньчжурах в официальной форме их сменили жесткие сапоги на чрезмерно толстой белой подошве, скошенной впереди.

Рис. 181. Мужская одежда китайцев: 1-й и 2-й слева — период VII–XVII вв.; остальные — период конца XVII — начала XX вв.

Рис. 182. Халаты и др. мужская одежда: а) период VII–XVII вв. Слева-направо: верхний халат придворного; короткие халаты (народный тип); б) период XVII — начало XX вв. Слева-направо: дождевой плащ (народный тип), длинный халат; верхний халат «ма-гуо» поверх длинного халата; в) наряды элиты. Слева-направо: парадные костюмы «мандаринов»; церемониальный костюм императора (крайний справа)

Рис. 183: Мужские прически, головные уборы. Китай. XVII — начало XX в.: а-б) прически с пучками волос на макушках; в) прическа, перевязанная платком; г) коса; д) шапка-е(я)рмолка, е) высокая шапка с лопастями-крылышками сзади; ж, з) широкополые шляпы из соломы и бамбука; и) парадная шляпа «мандарина»; к) шапка императора

Рис. 184: Женская одежда. Китай, XVII — начало XX вв.: куртки и штаны

Рис. 185. Женские наряды. Китай VII–XVII вв.: укороченные верхние халаты поверх длинных

Рис. 186. Женские халаты. Слева-направо: парадный халат; укороченный халат (народный тип); верхний халат «ма-гуо» поверх длинного парадного халата

Рис. 187. «Красота требует жертв»: а) схема намеренной деформации ноги; б, в) обувь

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

![Читать онлайн книгу Мрачная трапеза. Антропофагия в Средневековье [Литрес] - Анджелика Монтанари Мрачная трапеза. Антропофагия в Средневековье [Литрес] - Анджелика Монтанари](https://500book.ru/images/books/461157/461157.jpg)