История одежды народов мира. V–XIX вв. - Сергей Ибрагимович Муртузалиев Страница 43

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Сергей Ибрагимович Муртузалиев

- Страниц: 186

- Добавлено: 2025-02-16 23:27:16

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

История одежды народов мира. V–XIX вв. - Сергей Ибрагимович Муртузалиев краткое содержание

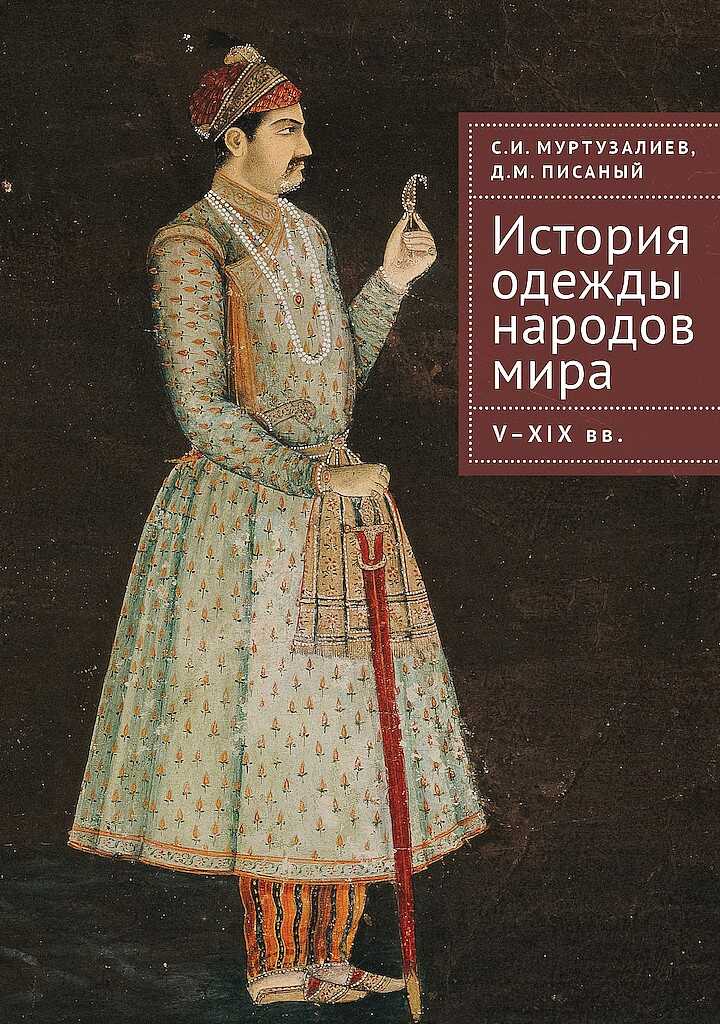

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «История одежды народов мира. V–XIX вв. - Сергей Ибрагимович Муртузалиев» бесплатно полную версию:В книге содержатся систематизированные материалы по истории одежды разных регионов мира в период с V по XIX вв. Представлены описания мужских и женских одеяний народов Европы, Азии и Африки, Америки и Востока. Приведены примеры нормативного регулирования одежды органами государственной власти и общественной реакции на эту регламентацию. Анализируется процесс зарождения моды в разных регионах мира и комплекс основных факторов, которые на нее влияли. Указывается ряд фактов, показывающих иррациональность моды как социокультурного феномена. Издание снабжено черно-белыми и цветными иллюстрациями, наглядно отображающими основные положения текстового материала.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

История одежды народов мира. V–XIX вв. - Сергей Ибрагимович Муртузалиев читать онлайн бесплатно

Рис. 173: а) жуцюнь — короткая кофта с длиной юбкой (над грудью). Выглядит как платье для женщины, наподобие сарафана с длинными рукавами и накидкой-шарфом или легким халатом. Есть подвид жуцюня, как с кофтой, так и без, с дополнительным приталиванием, имеет множество вариантов; б) шанцюнь — длинная до поясницы кофта с юбкой, которая может быть, как широкой, так и узкой; в) традиционный праздничный наряд китаянки

Существует множество вариантов верхней рубахи. «Танчжуан» — название традиционной рубашки мужчин. Три особенности одежды: стоящий воротник, однотонный или яркий цвет, застежки. Часто доминировали красные оттенки, как символ храбрости и мужественности. Летний вариант был просторным, полы рубашки шли сверху брюк. Длинная рубаха/майка-халат, с узкими рукавами, называется «псю». Очень богато расписывался для знати. Легкая версия могла не иметь воротника.

Рис. 174. Танчжуан

Рис. 175. Женские прически, VII— начало XX вв.

Рис. 176: Слева направо: а) первые 4 женские фигурки — китайская одежда (ханьфу); 5-я — ханбок (Корея); 6-я — кимоно (Япония); б) Китайские женские и мужские ханьфу; в) традиционное ципао

Переходя к более детальному рассмотрению, отметим, что одной из существенных особенностей китайской одежды, было отсутствие принципиальных отличий в одежде мужчин и женщин: в её составе были представлены, как правило, одни и те же компоненты, но, начиная с Танского времени (618–907), положение резко меняется — впервые наблюдается разделение одежды на мужскую и женскую. Выбор одежды определялся статусом человека, временем года, повседневной или ритуальной ситуацией. Причем цветовая символика (см. выше) отражала и ранговую дифференциацию китайского общества. Впервые вводится изображение животных и птиц как знаков отличия чиновников. Трансформация традиционной китайской одежды прослеживается в периоды чужеземных династий: монгольской Юань (1271–1368), маньчжурской Цин (1644–1911). Традиционная монгольская одежда не вытеснила полностью китайскую (см. выше), скорее сочетаясь с ней, сохранила черты традиционно китайского платья и приобрела элементы монгольского типа одежды: китайский прямой покрой платья по линии талии оформился небольшими складками.

Этническая одежда для правящих кругов эпохи Юань была двух видов: парадная и официальная. Зимний наряд чиновников делился на 9 разрядов, а летний — на 14, также различались качество ткани и расцветка одежды. Вначале правления династии Юань император и чиновники носили белые одежды, символизирующие счастье и богатство, что противоречило космогонической символике белого цвета, не возбранялся и левосторонний запах. Участвуя в торжествах, император и чиновники высшего звена надевали специальную торжественные одежды «чжисунь яньфу» — её цвет преимущественно был красным как олицетворение огня и солнца, в то время его часто называли «бордовые одеяния».

Монголы, кочевники и воины, внесли черты военной повседневной одежды в китайскую одежду: обязательные сапоги, штаны, короткие куртки. Новые типы монгольской одежды, которые китайцы называли: «исэи», «би-цзянь», «бицзя», «бяньсяньао» — нашли место и в покрое китайской одежды. Монголы традиционно носили левозапашную верхнюю одежду, однако, после их прихода к власти, эта привилегия сохранилась лишь за женщинами. Монгольский тип одежды был результатом адаптации кочевников к природной среде: маленький круглый воротник, узкие рукава с широким манжетом прекрасно сохраняли тепло. Верхняя и нижняя часть одежды сшивались вместе, низ представлял собой широкую юбку со складками, начинающимися с талии. Складки должны были быть мелкими, их называли «мяньчжэ». Платье доходило до колен. Мужской комплекс одежды дополнялся утепленным головным убором и шапочкой «боли» как основными элементами.

Вторгшиеся в Китай маньчжуры не менее решительно стали внедрять в быт китайцев свою традиционную одежду «ципао» — широкое платье, полностью скрывавшее фигуру и оставлявшее видимыми только голову, ладони и носки обуви. В 1636 году вышел императорский указ, по которому китаянки должны были носить ципао вместо собственно китайской одежды. Согласно указу императора Шуньчжи (1645), ношение одежды минского образца, традиционно китайской, каралось смертью. В 1646 году вновь было подтверждено, что нарушение правил ношения одежды относится к числу пяти преступлений, за которые полагались особые суровые наказания. Основная отличительная черта традиционной одежды маньчжуров — плотно облегающая тело одежда, удобная для ведения охоты и военных действий. Император Тайцзи (1627–1643) не раз подчеркивал: «В нашей стране язык одежды и головных уборов имеет большое значение, его не так легко изменить». Основу официальной одежды составлял правозастёжный халат — «паоцзы», характерной чертой которого была копытообразная форма манжета — «мотисю», что являлось отражением кочевого прошлого маньчжуров. Застежки заменяли привычный в ханьском костюме шелковый пояс. По фасону халаты и кофты стали двух видов — однобортные («дуйцзинь») и двубортные («се цзинь», ранее называемые «ицзинь»).

В эпоху Цин (1644–1911), время владычества маньчжурского правящего дома, состоялась унификация и регламентация одежды. Была распространена маньчжурская одежда с короткими узкими рукавами. Покрой был строго прямой. Имеющий форму седла воротник был достаточно большим, чтобы прикрыть и защитить лицо. В 1759 г. были изданы законы, устанавливающие формы мужской и женской одежды, которые охватывали как гражданский, так и военный костюм. Кроме длинного, полностью прикрывающего руки рукава, было два-три ложных. Эта одежда часто украшалась вышивкой и носилась поверх халата и нижней кофты. «Квадратный» стиль одежды династии Цин являл собой торжественный и даже высокомерный образ, внушающий уважение. В 1766 г. законодательный свод был дополнен иллюстрациями, составившими многотомное издание, которое дает исчерпывающую информацию об установленных пяти формах одежды. К этим формам были отнесены, во-первых, парадно-ритуальное одеяние, «придворный костюм» чсю-фу, служивший облачением при исполнении официальных жертвоприношений и самых торжественных придворных церемониях. Во-вторых, «праздничный костюм» цзи-фу, бытовавший при дворе императора во время официальных мероприятий, менее торжественного характера. В-третьих, «повседневный костюм» чан-фу, предназначенный для ношения в частной жизни. Названные формы костюма распространялись на самого императора, императрицу, императорских родственников и наложниц, аристократов и чиновников высших девяти рангов. Четвертая форма — «дорожный костюм» син-фу, являлась в основном аналогичной чан-фу. Перечень установленных типов одежды завершает пятая форма — «дождевое платье» юй-и, представляющая собой плащ-накидку или длинную пелерину из шерстяной ткани и даже птичьего пуха

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

![Читать онлайн книгу Мрачная трапеза. Антропофагия в Средневековье [Литрес] - Анджелика Монтанари Мрачная трапеза. Антропофагия в Средневековье [Литрес] - Анджелика Монтанари](https://500book.ru/images/books/461157/461157.jpg)