История одежды народов мира. V–XIX вв. - Сергей Ибрагимович Муртузалиев Страница 41

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Сергей Ибрагимович Муртузалиев

- Страниц: 186

- Добавлено: 2025-02-16 23:27:16

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

История одежды народов мира. V–XIX вв. - Сергей Ибрагимович Муртузалиев краткое содержание

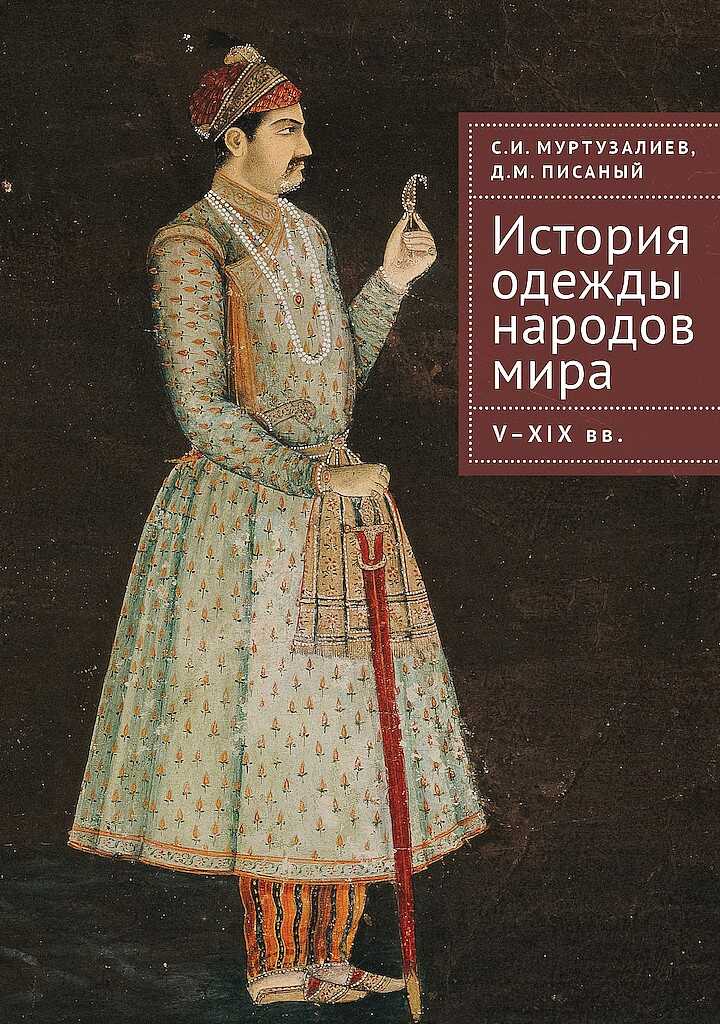

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «История одежды народов мира. V–XIX вв. - Сергей Ибрагимович Муртузалиев» бесплатно полную версию:В книге содержатся систематизированные материалы по истории одежды разных регионов мира в период с V по XIX вв. Представлены описания мужских и женских одеяний народов Европы, Азии и Африки, Америки и Востока. Приведены примеры нормативного регулирования одежды органами государственной власти и общественной реакции на эту регламентацию. Анализируется процесс зарождения моды в разных регионах мира и комплекс основных факторов, которые на нее влияли. Указывается ряд фактов, показывающих иррациональность моды как социокультурного феномена. Издание снабжено черно-белыми и цветными иллюстрациями, наглядно отображающими основные положения текстового материала.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

История одежды народов мира. V–XIX вв. - Сергей Ибрагимович Муртузалиев читать онлайн бесплатно

Рис. 167. Султанша

Они не имели право носить ферадже (легкую накидку), головной убор из тонкого войлока и башмаки, а должны были надевать фрустанеллу из хлопчатобумажной ткани, произведенной в Бурсе, шаровары голубого цвета и кожаные туфли, а также повязывать голову атласным платком. Армяне должны были одеваться как евреи, за исключением пестрого платка, которым они повязывали голову. Армянки, также как и турчанки, носили юбки поверх шаровар, но лицо они закрывали не черной суконной чадрой, а белой вуалью из тюля. Зажиточные еврейки надевали наряды из чистого шелка и сирийской ткани, и носили золотые украшения, гречанки свое состояние тратили на расшитые шелковые ткани и поэтому их одежда была более шикарной по сравнению с остальными. В отличии от турчанок, которые использовали только сурьму, гречанки использовали яркую косметику. Гречанки, венгерки, еврейки и венецианки носили длинную верхнюю одежду. Известно, что население империи имело свободу вероисповедания, но государство регламентировало и контролировало выбор тканей, фасонов и цветов одежды для мусульман и не мусульман. Немусульманкам было запрещено носить такие же воротники и головные уборы, что у мусульман. От армян как и евреев требовалось, чтобы они обматывали головы разноцветными поясами, вместо ферадже носили платья; на головах — ермолки, а на ногах — голубые шаровары и башмаки из выделанной кожи. Чтобы определить, к какой национальности принадлежала женщина в Османской империи, достаточно было посмотреть, закрыто ее лицо или нет. У гречанок и европеек лица были открыты, еврейки и армянки прикрывали половину лица, турчанки же оставляли открытыми только глаза. Но все без исключения женщины — от богатых до бедных, от рабынь до служанок — чтобы выглядеть привлекательно, носили ферадже из разноцветного шелка, кашемира и сатина. Для отличия мусульманок от инаковерующих наряду с чадрой определяющую роль играл цвет ферадже и обуви. Ферадже мусульманок были красного, зеленого и голубого цветов. Негритянки надевали жёлтые ферадже, которые, по их мнению, лучше всего сочетались с тёмной кожей. Немусульманки предпочитали ферадже ярких цветов, однако носить зелёные одежды им запрещалось, потому что зелёный был прерогативой мусульманок.

Рис. 168. Курдская женщина и гречанка

Рис. 169. Армянка и друзы

Рис. 170. Жители Туниса и Греции

Заметим, что история османской одежды/костюма завершается гораздо раньше, чем сама история Османской империи: в начале XIX века султаны предпочли одеваться уже в военные мундиры европейского образца и положили начало европеизации турецкого костюма. В свою очередь Европа на протяжении XVIII и до начала XX века переживает несколько волн увлечения стилем «тюркери».

Завершая главу, приведем один из основных выводов исследователя Нилая Эртюрка: «Прежде всего, османский костюм как стилевая система демонстрирует возможность синтеза традиций Дальнего и Ближнего Востока. Причём в истории костюма этот синтез осуществился отнюдь не на уровне отдельных влияний и поверхностных заимствований. В османской интерпретации многие ближневосточные элементы одежды были адаптированы к первоначальной „китайской“ основе, и адаптированы настолько органично, что эта основа уже совсем не распознаётся с первого взгляда.

Поэтому османский костюм интересен не только в качестве исторического феномена, но и как „лаборатория“ стиля. Конечно, современные модельеры при создании своих коллекций могут использовать османские реминисценции наряду с другими историческими цитатами. Но гораздо интереснее сам опыт комбинаторики элементов в османском костюме. Если прибегнуть к сравнительному анализу и поместить османский костюм между двумя „полюсами“ — иранским и китайским, то с позиций эстетики Ирана или Китая османский вариант одежды может показаться чуть ли не варварским: слишком эффектным, избыточным, броским. Вероятно, из-за того, что в османском костюме аккумулировалась энергия кочевников, и следы кочевого прошлого были важнейшей составляющей культурной модели сельджуков и османов. В некоторой степени им удалось привести к стилевому единству культурное наследие эфемерных монгольских империй и призрачных подвижных государств, созданных кочевниками» [113, с. 15].

Османские ткани проникли в Западную и Восточную Европу и были отнюдь не экзотикой, как это обычно полагают современные культурологи. Стиль османского костюма демонстрирует относительность и условность любых культурных границ, которые возникают лишь в силу инерции видения.

Раздел IV

Одежда народов Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки

Глава 10

Традиционная одежда китайцев

В Китае проживают представители более 50 национальностей, подразделяющиеся, в свою очередь, на более мелкие этнические группы, культура каждой из которых имеет свои специфические особенности. За свою многовековую историю страна то объединялась в мощное централизованное государство под властью императорских династий, то распадалась на мелкие царства, часто подвергаясь иноземным вторжениям. История Поднебесной — это смена одной правящей династии другой (Воюющие царства, эпоха Весны и Осени, династии Цинь и Хань, период Вэй и Цзинь, Южные и Северные династии, династии Тан, Сун, Юань, Мин и Цин), и у каждой династии был свой стиль в одежде. Этническое многообразие нашло наиболее яркое отражение в традиционной одежде ханьского народа, содержащей элементы, заимствованные у монголов, маньчжуров, тибетцев и других народов.

В эволюции китайской одежды и костюма российские ориенталисты (синологи) выделяют три этапа:

1) Древний Китай (до эпохи Тан — до 618 г.);

2) Средневековый (до конца правления династии Мин, 1368–1644 гг.);

3) Последняя имперская династия Цин (1644–1911 гг.). Но ученые, как правило, начинают выявлять динамику в конструкции и декоре одежды уже с эпохи Чжоу (1046–256 гг. до н. э.).

Такой подход объясняется тем, что в период Чжоу появляется официальный трактат о введении в бытовую жизнь китайцев особой формы одежды, состоящей из разных элементов. Рассматривая образцы и стили одежды в таких исторических книгах, как «Обряды Чжоу» и в «Книге обрядов», можно видеть, что китайская одежда развилась от элементарной, чисто функциональной по стилю, до весьма сложных моделей.

В основе композиционного построения традиционной китайской одежды лежит пятичленная космологическая модель мироздания. Древние представления определили форму земли как квадрата, а неба — круга. Круг символизирует бесконечность Неба, т. к. линия его не имеет границы, а квадрат выражает предельность Земли. В готовом китайском платье горловина ассоциируется с магическим квадратом (Землей), а подол платья с кругом (Небом) — это, во-первых. Во-вторых, основополагающими категориями китайской философии, обозначающей все основные параметры мироздания — пространственно-временные и двигательно-эволюционные, являются категории «усин, усэ» — пять первоэлементов, пять основных цветов. У син — это вода, огонь, металл, дерево, земля (почва). Прежде всего это символические ряды, на которые разделяются все предметы и явления мира как вещественные, так и невещественные.

Цветовая космологическая символика неразрывно связана с У Син и с ассоциативными значениями пространственно-временных зон.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

![Читать онлайн книгу Мрачная трапеза. Антропофагия в Средневековье [Литрес] - Анджелика Монтанари Мрачная трапеза. Антропофагия в Средневековье [Литрес] - Анджелика Монтанари](https://500book.ru/images/books/461157/461157.jpg)