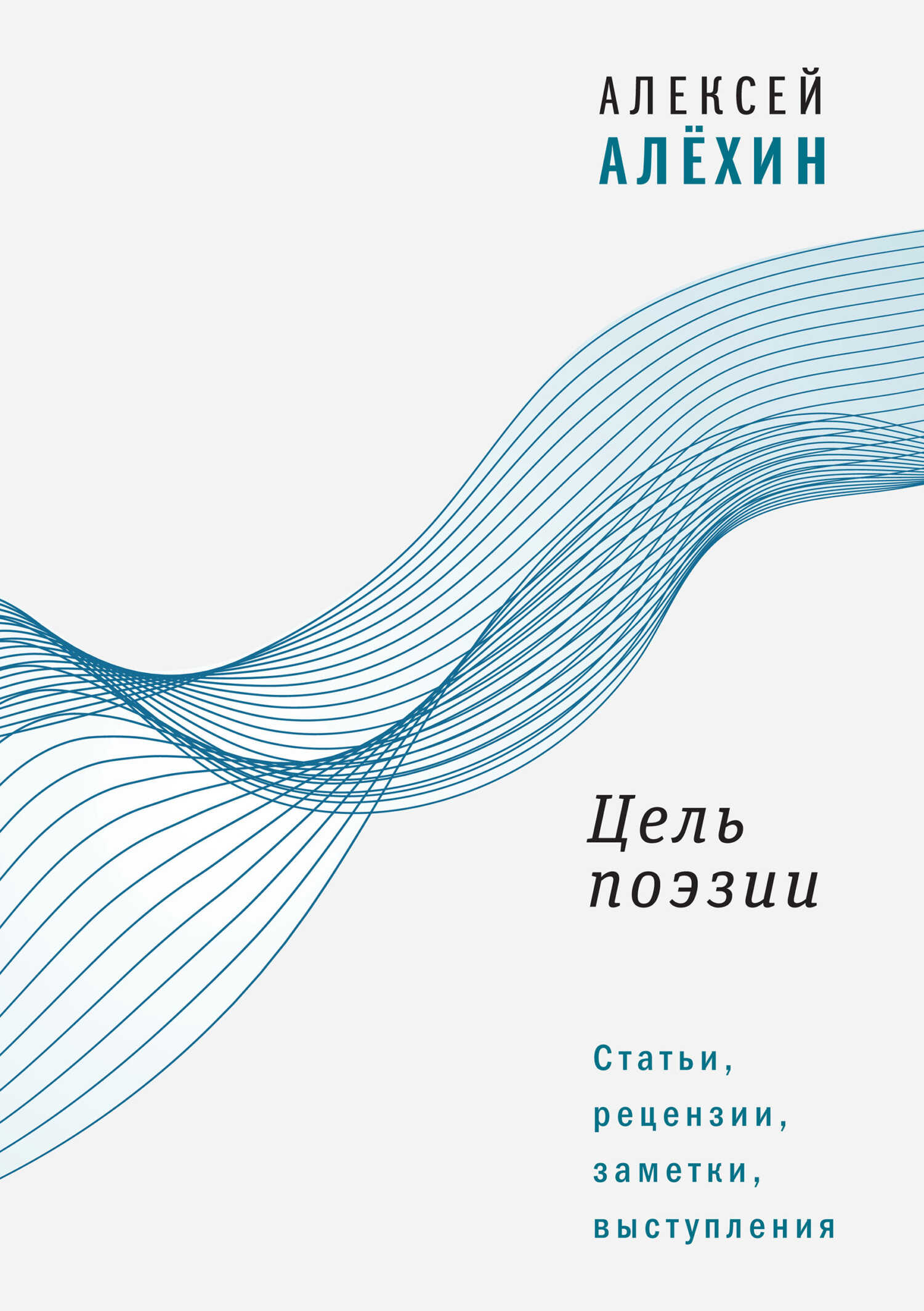

Цель поэзии. Статьи, рецензии, заметки, выступления - Алексей Давидович Алёхин Страница 10

- Категория: Документальные книги / Критика

- Автор: Алексей Давидович Алёхин

- Страниц: 82

- Добавлено: 2025-04-11 09:02:06

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Цель поэзии. Статьи, рецензии, заметки, выступления - Алексей Давидович Алёхин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Цель поэзии. Статьи, рецензии, заметки, выступления - Алексей Давидович Алёхин» бесплатно полную версию:Поэт и критик Алексей Алёхин – основатель и бессменный главный редактор первого и долгое время единственного в России журнала поэзии «Арион» (1994–2019), подвижник современной поэзии, во всей полноте знающий и чувствующий ее движение и современное состояние. Статьи, эссе, рецензии, собранные в книге, охватывают почти три десятилетия, с середины 90-х годов по нынешний день. Они представляют суждения человека, не просто внимательно наблюдающего поэтический процесс, но включенного в него и собственной литературной деятельностью, и многолетней работой с молодыми поэтами в мастер-классах и семинарах. Собранные здесь статьи не только взгляд на современную русскую поэзию, но и, в немалой мере, ответы на вопросы, часто возникающие у молодых писателей.

Цель поэзии. Статьи, рецензии, заметки, выступления - Алексей Давидович Алёхин читать онлайн бесплатно

В изложенном выше нет ничего нового, это просто краткое резюме. «Формальный» (в смысле – осознанно свободный в обращении с формой) подход породил выдающиеся произведения искусства, их нет нужды перечислять. Но породил и великий соблазн.

А состоит он в переключении интереса и внимания исключительно на форму и в ее относительной самостоятельности – способности, помимо творца, порождать как бы смыслы («содержание»). «Форма» в какой-то момент отделяется от породившего ее впечатления (или – переживания, что в данном контексте одно и то же) и, перестав в нем нуждаться, на первых порах еще существует сама по себе: так одежда сохраняет форму тела, пока не повисит в шкафу. Но далее тепло и запах плоти улетучиваются и остается то, что и должно: пустота. Вот тут-то и проходит водораздел, и в этом смысле все разговоры об «авангарде» – разговоры о пустоте.

Иными словами, разница между «модерном» и «авангардом» (в предлагаемом мною смысле) заключается в том, что первый ничего, в сущности, специально не «изобретает», но просто подгоняет свой художественный инструментарий к решаемой задаче, суть которой – «выразить невыразимое». Второй – сосредотачивается именно на изобретательстве, которое делается самоцелью (иногда – весьма занимательной). То есть техническая задача подменяет эстетическую. А место открытий занимают находки…

Быть может, самым существенным и роковым для судеб искусства ХХ века стало именно то, что опасности, открываемой этим грандиозным соблазном, не избежали и сами великие модернисты, такие, как Хлебников – в русской поэзии, Пикассо – в мировом изобразительном искусстве. За свою творческую жизнь они не раз неосторожным шагом переступали черту, за которой начинается «авангард» и кончается искусство. Чтобы убедиться в том, что это именно так, предлагаю желающим, применительно ко второму случаю, внимательно и непредвзято осмотреть фундаментальную экспозицию Музея Пикассо в Париже. А применительно к первому… Один из приведенных в начале этих заметок примеров поэтической белиберды как раз Хлебникову и принадлежит. Но в том-то и заключается породившая заблуждение тонкость проблемы, что внешне он почти не отличается, к примеру, от вполне вменяемого и всем известного «Бабэо́би пелись губы…»

Двусмысленность ситуации, однако, в том, что если о Льве Толстом, например, вполне допускается сказать, что вот, дескать, два романа у него – великие, а третий – весьма так себе, святочные же сказочки последних лет – просто слюнявая ерунда (и при этом никто тебя в обскуранты и гонители русского гения не запишет), то попробуйте только заикнуться о том, что «Герника», скажем, шедевр весьма сомнительный, – с лица земли сотрут!

И это неслучайно: ибо единственно на авторитете заплутавших в авангард великих модернистов и держится все реноме этого «направления». А пословицу про Юпитера и быка никто и никогда не желал применять к себе.

В свое время Иосиф Бродский неосторожно обронил нещадно эксплуатируемую ныне фразу о том, что «язык порождает поэтов». Думаю, истинный пафос этого высказывания заключен в его второй части – «а не поэты порождают язык» – и состоит в том, что обращаться с этим тонким инструментом следует осторожно и нельзя хозяйствовать с ним слишком уж вольно и безответственно. Приверженцы авангардной ориентации уповают, однако, похоже, как раз на первое: на то, что коли уж язык есть, то, повозившись с ним, непременно получишь если не поэта, то – поэзию.

Суть авангардного искуса, соблазнительного и для имитаторов-штукарей, и для вполне искренних графоманов, заключена в упоминавшейся уже самостоятельности формы, открывающей перед наивным изобретателем волнующую перспективу построения своего рода вечного двигателя: надо только верно пригнать колесики и крутить ручку.

Действительно, форма – не безмолвна, особенно в словесном искусстве. И можно только поражаться вслед за гоголевским Петрушкой, «что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит». Ну а из слов – какой-нибудь да смысл.

Кстати, футуристы об этой способности языка вполне отдавали себе отчет: «новая словесная форма создает новое содержание, а не наоборот» – это из их декларации 1913 года.

А раз так, то какие головокружительные возможности!

И вот, покричав про то, что «поэзия умерла», пишут и пишут, да и отчего не писать:

грянет март как будто будто

будет

когда-нибудь ни будь не будет

будет

март морт смотрит мор сморит

смотрит март мирт мирты

мир мор с мором

ты ты ты будь ты

будет не

будет –

ну и так далее. А другие – по-другому:

шляпка – иокаста:

ниспадая на лицо

хладнокровная ткань

подносит себя зеркальцем ко рту

женщины

которая освежающе мертва

шляпка – уголек:

черное тело

тряпочки-фюрера

покрыто красной сыпью

будущих германий

шляпка – крик рыбы:

прекращение слежки

за металлическими внутренними страницами

стихотворения-крючка –

там у А. Сен-Сенькова этих шляпок еще полстраницы, а могло бы быть и двести страниц, как в томике первого из цитированных авторов (Е. Мнацакановой). Потому что заполнять вот так бумагу, не встречая никакого сопротивления материала, можно сколь угодно долго – пока чернила в ручке не кончатся или клавиатура не полетит.

В этом и заключается, увы, главное и притягательнейшее свойство авангарда: не надо ничего уметь. И работать, в общем, тоже не надо: «любят трудиться бездарности и ученики», как замечали футуристы.

Ну как тут не вспомнить старушку-диалектику с ее хитрыми взаимоотношениями противоположностей – ведь начиналось-то (у модернистов) с невероятного утончения и даже рафинирования мастерства! Кстати, иные из тех мастеров предчувствовали опасность: в 1948 году Матисс после раздумий отказался от выставки своих работ в США именно из опасений, «что молодежь, увидев эту видимость легкости и небрежности рисунков, прикроется моим примером».

Прикрылись, разумеется, и не только его примером. Место преодоления мастерства, продемонстрированного иными из модернистов (видимая «небрежность»), заступил отказ от него – то есть от учения. И если продолжить изобразительную параллель, то такой недоучка будет похуже Глазунова с Шиловым: эти могли бы

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.