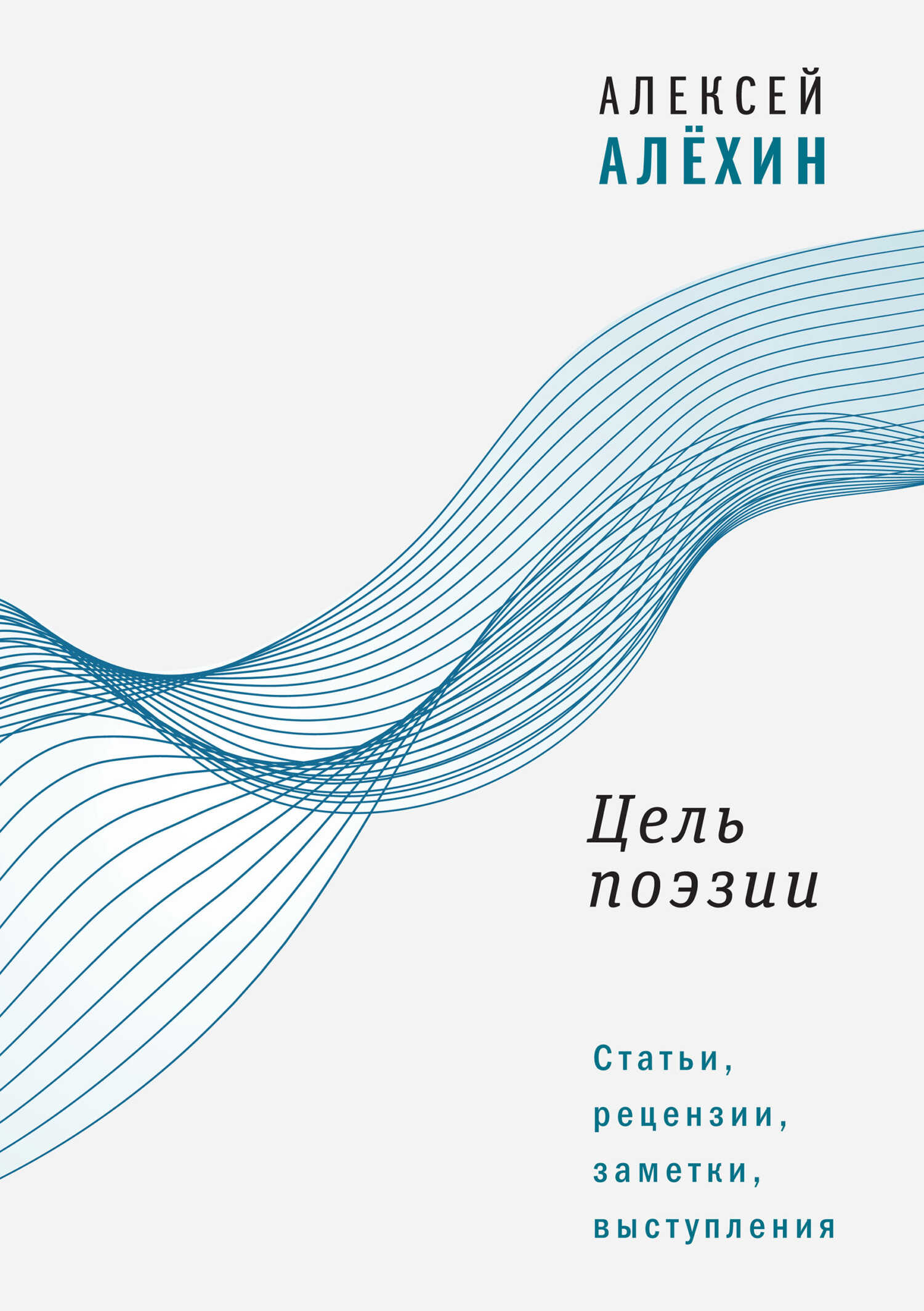

Цель поэзии. Статьи, рецензии, заметки, выступления - Алексей Давидович Алёхин Страница 9

- Категория: Документальные книги / Критика

- Автор: Алексей Давидович Алёхин

- Страниц: 82

- Добавлено: 2025-04-11 09:02:06

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Цель поэзии. Статьи, рецензии, заметки, выступления - Алексей Давидович Алёхин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Цель поэзии. Статьи, рецензии, заметки, выступления - Алексей Давидович Алёхин» бесплатно полную версию:Поэт и критик Алексей Алёхин – основатель и бессменный главный редактор первого и долгое время единственного в России журнала поэзии «Арион» (1994–2019), подвижник современной поэзии, во всей полноте знающий и чувствующий ее движение и современное состояние. Статьи, эссе, рецензии, собранные в книге, охватывают почти три десятилетия, с середины 90-х годов по нынешний день. Они представляют суждения человека, не просто внимательно наблюдающего поэтический процесс, но включенного в него и собственной литературной деятельностью, и многолетней работой с молодыми поэтами в мастер-классах и семинарах. Собранные здесь статьи не только взгляд на современную русскую поэзию, но и, в немалой мере, ответы на вопросы, часто возникающие у молодых писателей.

Цель поэзии. Статьи, рецензии, заметки, выступления - Алексей Давидович Алёхин читать онлайн бесплатно

Так давайте оглянемся на традиции и попробуем оценить древо по плодам его.

В ту героическую эпоху, в начале века, как и сегодня, много и шумно декларировались новации и наивные футуристические «открытия» – вроде «передней», «средней» и «обратной» рифм, стихотворений из одних гласных («о е а / и е и и / а е е»), стихов из чисел и знаков препинания и тому подобной чепухи. Каков же урожай?

Го оснег кайд

М р батульба

Сину ае ксел

Вер тум дах

Гиз

А. Крученых

Или вот так:

Это ли? Нет ли?

Хвои шуят, – шуят

Анна-Мария, Лиза, – нет?

Это ли? – Озеро ли?

Дулла, лолла, лулла-ли.

Хвои шуят, шуят…

(и т. д.)

Е. Гуро

А лучше эдак:

Гагага́га гэгэгэ́!

Гракаха́та гророро́

Лили э́ги, ляп, ляп, бэмь.

Либиби́би нираро́

Синоа́но цицири́ц…

и т. д.

В. Хлебников

И уж совсем хорошо вот такое:

«Ю» –

это не случайно затесавшаяся в наборе литера, это целиком «поэма» В. Гнедова.

Меня могут упрекнуть, что я нарочно выбрал примеры исключительно из поэтической «зауми», а к таким стихам, вероятно, применима реплика Короля из сказки про Алису: «Если в них нет смысла, это избавит нас от хлопот и поисков такового…» Но разве это не классика «великого авангарда» – или, по крайней мере, не ее существенная часть? И разве к ней не применимы всё те же теории, коими оперируют новаторы чуть поумеренней?

Вопрос заключается в том, где они теперь, все эти крученыхи, гуро и гнедовы, помимо формалина литературоведческих томов, откуда извлекаются время от времени в качестве диковин – для аргумента в полемике или включения в очередной такой же том? Кто их читает, да и когда-либо всерьез читал? И может ли уважаемый читатель вообразить себе любителя поэзии, наслаждающегося на сон грядущий – или в минуту разлада душевного – бессмертными строчками «Дыр бул щыл…»? (Мне возразят, что они и не предназначены для услаждения, но являют собой лабораторный – или «слесарный», пользуясь определением Маяковского, – опыт. Но, во-первых, об этом-то я и говорю, а во-вторых, именно к «опытам» в итоге авангард и свелся.)

Реальным урожаем эпохи оказался отнюдь не крайний эксперимент, но вполне «умеренно-традиционное» (по нынешним меркам) творчество Пастернака, Мандельштама, Ходасевича и т. д., не говоря уж о вовсе ретроградном Есенине. И лишь наравне с ними – Маяковский и Хлебников – но отнюдь не целиком и не потому, что «новаторы» (строго говоря, не новаторского искусства вообще не бывает), а в силу дарования своего, которое, как известно, и есть «единственная новость».

Не стоит думать, что только «заумь» и только начала века столь безнадежно скучна. Попробуем отведать современных авторов.

…пусть – так поются! это наше счастье

что так их можем представлять!

но есть – не только представляемое:

есть светлое один – в любой поляне:

как важно это для меня! –

то рода свет (одно и то же гласное:

поет – во всех местах в лесу

его один и тот же Бог) –

эта претенциозная и малограмотная галиматья – из метящего уже в современные «классики» Айги.

А вот из другого претендента, Вс. Некрасова:

Ян Палах

Я не Палах

Ты не Палах

А он

Палах?

А он

Палах

Он Палах

А ты не Палах

И я не Палах

Правда здорово? А вот из автора попроще, но тоже в узких кругах довольно известного, М. Нилина:

Пробило

на массу,

маюсь животом:

чего-то съел.

(Опус приведен целиком.) Не знаю, как кто, а я – наелся. И множить примеры – только переводить бумагу.

Если судить об итогах почти векового развития авангарда не по написанному о нем, а по созданному им, то они удручающе ничтожны. Собственно, история этого направления не столько корпус произведений (их редко кто читает, даже в монографиях), сколь сумма деклараций о намерениях: манифестов, апологетических статей, комментариев, а теперь уже и воспоминаний и прочей побочной (на деле – основной) продукции.

Кстати, сами «зачинщики», будь то в поэзии или в изобразительном искусстве, достаточно скоро этот свой «дефект» обнаружили: Малевич, по свидетельству Варвары Степановой, говорил, что «может быть, уже теперь не надо больше и писать, а только проповедовать». Оно и правда, открытия такого рода одноразовы – ну, еще «Черный квадрат», ну «Красный…», ну, та же Степанова, ну, Гуро… – это как один и тот же анекдот рассказывать в прежней компании. Недаром, по меткому наблюдению В. Перельмутера, авангардисты первых призывов довольно скоро и весьма дружными рядами двинулись из чистого искусства в «прикладуху» – в агитки, рекламу, сценографию, дизайн… Заметим кстати, что агитки Маяковского и Хлебникова зачастую до того по форме беспомощны, что их неловко читать. А из чашек Родченко невозможно пить, как и сидеть на его стульях…

Не станем, однако, утверждать, что вся идеология авангарда от начала и до конца лишь плод умозрительного штукарства (как и того, что цитировавшиеся авторы определенно недобросовестны, – они вполне могут добросовестно заблуждаться).

Генезис авангардизма вполне отчетливо просматривается, и сама возможность (а на мой взгляд – опасность) его довольно естественно вытекает из хода развития искусства конца минувшего – начала нынешнего столетия.

Тут необходимо сделать небольшое техническое отступление. У разных авторов и в разных работах обнаруживаются различные толкования терминов «авангард» и «модерн» – от их слияния до полного противопоставления. Такая разноголосица означает, что термины эти, в сущности, еще не устоялись и, следовательно, могут быть и дальше использованы пишущим по его усмотрению. Отнюдь не претендуя на единственно «верное» их употребление, но лишь ради удобства изложения, я буду использовать их в настоящих заметках в своем понимании – каком именно, скоро станет ясно.

Так вот, модернизм (первоначально – в изобразительном искусстве, а затем и в иных), был порожден во второй половине прошлого века осознанием того простого факта, что жизнеподобие отнюдь не является универсальным художественным инструментом. По той простой причине, что воспроизводимая жизнь составляет лишь часть того, что хочет выразить художник – а другая, зачастую бо́льшая, заключена

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.