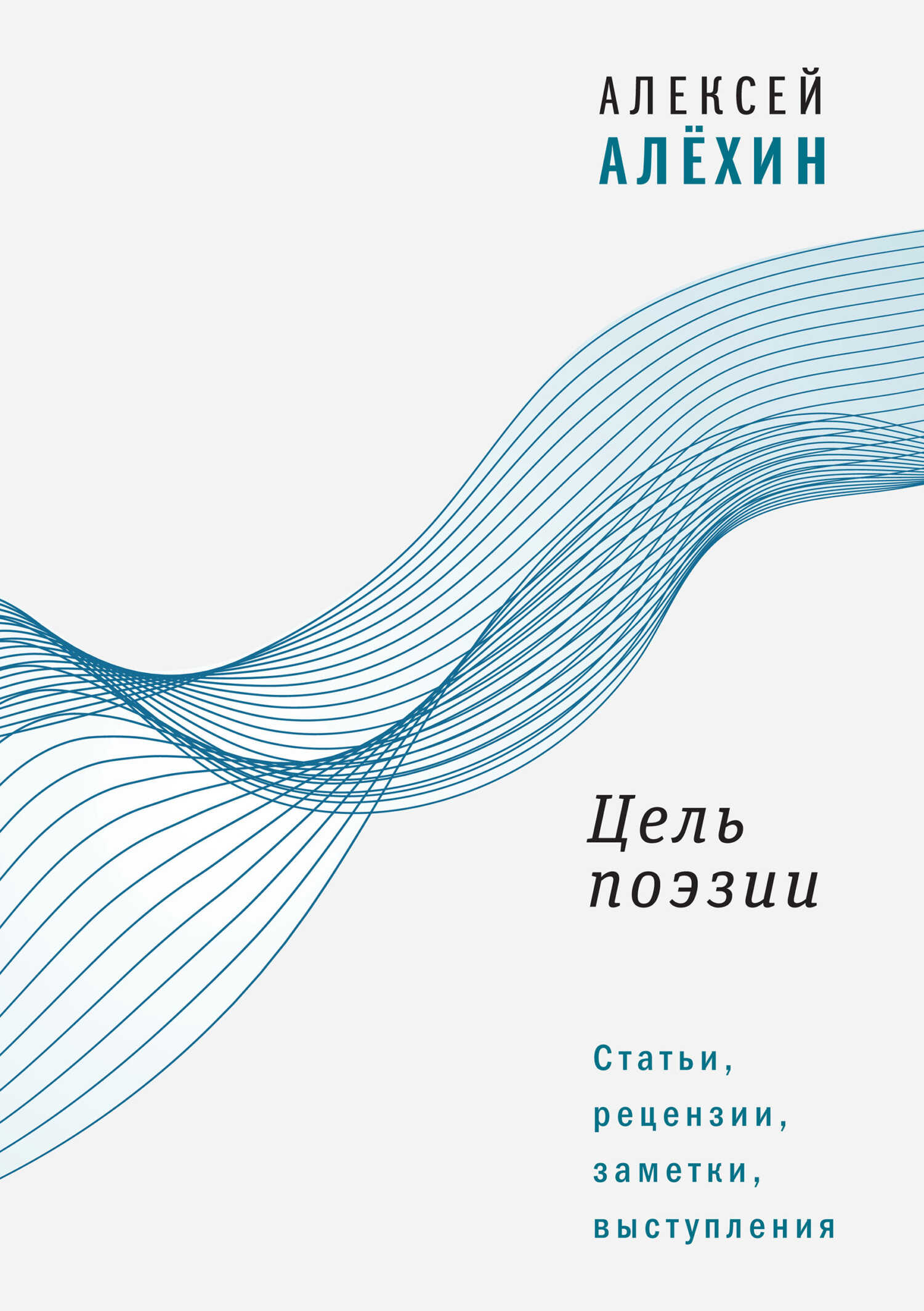

Цель поэзии. Статьи, рецензии, заметки, выступления - Алексей Давидович Алёхин Страница 11

- Категория: Документальные книги / Критика

- Автор: Алексей Давидович Алёхин

- Страниц: 82

- Добавлено: 2025-04-11 09:02:06

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Цель поэзии. Статьи, рецензии, заметки, выступления - Алексей Давидович Алёхин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Цель поэзии. Статьи, рецензии, заметки, выступления - Алексей Давидович Алёхин» бесплатно полную версию:Поэт и критик Алексей Алёхин – основатель и бессменный главный редактор первого и долгое время единственного в России журнала поэзии «Арион» (1994–2019), подвижник современной поэзии, во всей полноте знающий и чувствующий ее движение и современное состояние. Статьи, эссе, рецензии, собранные в книге, охватывают почти три десятилетия, с середины 90-х годов по нынешний день. Они представляют суждения человека, не просто внимательно наблюдающего поэтический процесс, но включенного в него и собственной литературной деятельностью, и многолетней работой с молодыми поэтами в мастер-классах и семинарах. Собранные здесь статьи не только взгляд на современную русскую поэзию, но и, в немалой мере, ответы на вопросы, часто возникающие у молодых писателей.

Цель поэзии. Статьи, рецензии, заметки, выступления - Алексей Давидович Алёхин читать онлайн бесплатно

В сущности, авангард знаменовал собой победу материала над духом. И, как всякий сугубо материальный род человеческой деятельности, выше других всех законов над собою ставит законы рынка («авангард, – заметил Бродский, – термин рыночный»). Ну а товар на литературном рынке в первую очередь должен иметь свое лицо.

Родоначальники нашего поэтического авангарда, от Бурлюка до Шершеневича и дальше, заботились о своей «непохожести» вполне откровенно и деловито (хотя до занавешивания окон шторами, чтоб не подсмотрели и не украли, как в мастерской Малевича в пору изобретения супрематизма, кажется, не доходило). И нынешние их последователи в этом отношении ничем от своих предшественников не отличаются.

Все эти образчики «визуальной», «компьютерной», «синтетической» (кстати, «синтез» в искусстве чаще всего бывает признаком дилетантизма), «голографической» и прочих поэзий – не что иное, как попытка создать свою «торговую марку». Авось удивятся и – заметят. Не следует только думать, что за этим непременно стоит корыстный интерес. Графомания, например, чаще всего вполне бескорыстна – авторские амбиции сами по себе дорогого стоят. Но есть и коммерческий, пусть в широком смысле, расчет.

Ни для кого не секрет, что вокруг авангарда – что в литературе, что в изобразительном искусстве, что в театре – выросла целая индустрия. Оно и понятно: голая форма, порожденная приемом, куда легче поддается изучению, чем ускользающее, расплывчатое «содержание». Написаны тысячи монографий, защищены десятки тысяч диссертаций, заняты сотни мест на всевозможных университетских кафедрах, проведены и еще готовятся сотни и сотни семинаров, симпозиумов, ретроспектив, «чтений» (о примитивной прибыли картино- и книготорговцев я уже просто не упоминаю), – ну а про число состоявшихся как «ведческих», так и собственно творческих репутаций всяк может догадаться сам. Это машина, уже давно воспроизводящая себя сама, и нужно только немного веры в удачу и сметливости, чтобы попробовать вспрыгнуть на конвейер.

Увы, многие это понимают и действуют вполне сознательно. Другие – чуют интуитивно и тоже действуют. А в результате снежным комом множится число текстов, которые даже и не предназначены для чтения, но сразу и через головы читателей – для ве́дения.

Такое положение устраивает обе стороны, ибо оставляет и тем и другим полную свободу рук. Один молодой, но пользующийся широкой в узком кругу известностью московский критик недавно даже публично обрушился на мешающих делу читателей-любителей – противопоставляя им, видимо, читателей на зарплате (судя по доходящим сведениям, именно таковые, за отсутствием иных, составляют теперь большинство в США, при университетских кафедрах, – приятная перспектива). А один из наших литературоведческих журналов, претендующий на роль законодателя моды, без затей именует свой раздел, публикующий литературные новинки, отделом «практики» – что-то вроде экспериментально-производственных мастерских при большом академическом институте…

Обо всем этом не стоило бы и писать – какая разница, в конце концов, кто чем балуется и кто чем зарабатывает на жизнь. Если бы не простая истина: «…дурная поэзия изнурительна для культурной почвы, вредна, как и всякая бесхозяйственность» (Мандельштам).

В этом смысле графоман, пишущий «под Есенина», ничем, разумеется, не лучше другого, кропающего под Бурлюка. Но второй почему-то всегда оказывается куда агрессивней. И, соблазненный сам, сеет среди таких же слабых духом иллюзию найти там, где не клал. Но и это не вся беда.

Мы сплошь и рядом слышим сетования на крошечные тиражи стихотворных сборников и ничтожную аудиторию поэтических залов (как и на пустующие, помимо дней вернисажей с фуршетами, картинные галереи), перемежаемые ностальгическими воспоминаниями о стадионах 60-х. Ну, на стадионы-то привлекала толпы не одна лишь высокая страсть к поэзии. Но только ли «промышленные заботы» столь капитально отвратили от высокого искусства сотни тысяч почитателей? И нет ли тут изрядной вины как раз вот этих нарочито герметических авангардных экспериментов: «чем больше в искусстве непонятного, тем оно больше действует» (Варвара Степанова)?

Пару лет назад, изрядно потолкавшись в «классических» и импрессионистских залах крупнейшего кёльнского музея, я вдруг обнаружил себя в полном одиночестве в просторной выгородке, представлявшей собою «инсталляцию» Ильи Кабакова. Но и правда, чего разглядывать в пустом помещении, все содержимое которого – стремянка, валяющийся на полу молоток да свисающая с потолка голая лампочка на электрическом шнуре?

Я не хотел бы, чтоб все, написанное выше, было воспринято как призыв загнать весь авангард обратно в подполье и целиком – в музейные запасники. Это – часть нашей истории, если не искусства, то – культуры. К тому же всяк волен писать как бог ему на душу положит и искать своих читателей и почитателей. Но дело-то обстоит как раз наоборот, и растиражированная (фактически – официальная) точка зрения, оглашаемая сонмом «ведов» и громкоголосой тусовкой, кажется, почти уже подготовила нас к тому, чтобы снести в запасники все, что ее диктату неподвластно.

К счастью, реальное творчество, похоже, все основательней расстается с величайшей художественной химерой ХХ века. Во всяком случае – в русской поэзии. И не только в состоявшейся, где магистральное течение, совершив оборот, все отчетливей являет черты чего-то вроде «нового модернизма» (термин Евгения Рейна), но и в молодой, тридцати- и двадцатилетней.

Авангард, показавшийся таким свежим и привлекательным в конце 80-х, в пору выхода поэтического андеграунда – и на фоне предшествовавшего безвременья, – очень быстро выдохся и предстал во всей своей выдаваемой за веселье скуке и однообразии. Привлекающих внимание (не станем говорить о трогающих) авангардистских текстов – все меньше. И это – тоже знамение времени.

Художник, разумеется, имеет право на тупики и просто обязан вести свой поиск. И даже в тупиках может отыскать порой нечто стоящее. Но тень (а весь авторитет авангарда не что иное, как отблеск золотого запаса его непосредственных предшественников) должна знать свое место. И не может вечно жить на старые векселя.

Не думаю, что авангарду в XXI веке уготовано сколь-нибудь серьезное будущее. Потому что «подлинный поэт всегда выбирает между репутацией и правдой. Если его интересует больше репутация, он может стать “новатором” или, наоборот, “архаистом”. Если его больше занимает правда – он стремится говорить своим собственным голосом. И собственный голос всегда скорей оказывается традиционен, ибо правда о человеческом существовании сама по себе архаична» (Иосиф Бродский).

«Арион», 1999, № 4

Резиновая муза

– Вам полкило «любительской»?

– Хотелось бы профессиональной…

Диалог в гастрономе, начало 80-х

У грядущих библиофилов будет смешная трудность с нашим временем: редкостью, а потому и ценностью, окажутся поэтические книжки без автографов.

Парадокс или закономерность, единогласия нет, но печальный трюизм: освободившись, с одной стороны, из тисков подцензурной печати, а с другой – из теплицы некритичного кухонного андеграунда и впервые за две трети века

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.