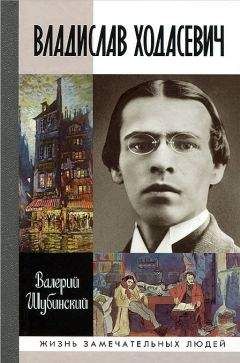

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий Страница 95

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Валерий Шубинский

- Год выпуска: 2012

- ISBN: 978-5-235-03479-2

- Издательство: Молодая гвардия

- Страниц: 197

- Добавлено: 2018-12-10 14:46:07

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий» бесплатно полную версию:Поэзия Владислава Ходасевича (1886–1939) — одна из бесспорных вершин XX века. Как всякий большой поэт, автор ее сложен и противоречив. Трагическая устремленность к инобытию, полное гордыни стремление «выпорхнуть туда, за синеву» — и горькая привязанность к бедным вещам и чувствам земной юдоли, аттическая ясность мысли, выверенность лирического чувства, отчетливость зрения. Казавшийся современникам почти архаистом, через полвека после ухода он был прочитан как новатор. Жестко язвительный в быту, сам был, как многие поэты, болезненно уязвим. Принявший революцию, позднее оказался в лагере ее противников. Мастер жизнеописания и литературного портрета, автор знаменитой книги «Державин» и не менее знаменитого «Некрополя», где увековечены писатели-современники, сторонник биографического метода в пушкинистике, сам Ходасевич долгое время не удостаивался биографии. Валерий Шубинский, поэт, критик, историк литературы, автор биографий Ломоносова, Гумилёва, Хармса, представляет на суд читателей первую попытку полного жизнеописания Владислава Ходасевича. Как всякая первая попытка, книга неизбежно вызовет не только интерес, но и споры.

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий читать онлайн бесплатно

Эта красота — временная, минутная. За нею следует страшное безобразие распада. Но в созерцании ее есть невыразимое, щемящее наслаждение. Уже на наших глазах тление начинало касаться и Петербурга: там провалились торцы, там осыпалась штукатурка, там пошатнулась стена, обломалась рука у статуи. Но и этот еле обозначающийся распад еще был прекрасен, и трава, кое-где пробившаяся сквозь трещины тротуаров, еще не безобразила, а лишь украшала чудесный город, как плющ украшает классические руины. Дневной Петербург был тих и величествен, как ночной. По ночам в Александровском сквере и на Мойке, недалеко от Синего моста, пел соловей»[426].

Жизнь писателей и художников в этом загробно-волшебном городе то нравилась Ходасевичу, то отталкивала его. То ему казалось, что «у здешних более порядочный тон, чем у москвичей» (письмо Георгию Чулкову от 21 декабря 1920 года), то он ворчал на «повальный эстетизм и декадентство» (письмо ему же от 20 января 1921 года). Старая, дореволюционная эстетическая Москва уже умерла; старый Петербург пытался сопротивляться, имитируя веселую легкость беспечного житья в аду «военного коммунизма», устраивая в дни голода и холода балы-маскарады. Но здесь еще помнили: именно Леонид Каннегисер, один из самых лощеных предреволюционных петербургских эстетов, застрелил два года назад председателя Петрочека Моисея Урицкого. Помнили и о последующей волне бессмысленного террора, учиненного испугавшимся Григорием Зиновьевым, вождем петроградской коммуны. В Петрограде не говорили о трагичном с той же легкостью, как в Москве, но не забывали о нем. Мудрено было забыть: трагедия была частью быта.

В конечном итоге Ходасевич втянулся в этот странный быт. Вместе со всеми он посещал «костюмированные балы» в нетопленых залах и упражнялся в сочинении шуточных стихов, обыгрывающих привычные житейские трудности. Становился он и адресатом, и персонажем таких стихов. Например, «петиции» Всеволода Рождественского, в то время умелого петербургского гладкописца-неоклассика, впоследствии — советского литературного начальника, написанной от лица давнего друга Владислава Фелициановича, Сырника, но «уже отощавшего»:

Говорят, в переустройстве мираИ мышей к работе прикрепят.Комиссарам не хватает сыра.Знают только в сказках шоколад.

Нет возни и писку на беседах,Надо тощим хвостиком вилять,Регистрироваться в домкомбедах,В очереди к зернышку стоять.

День-деньской не бегаешь, а ходишь,Уж и так-то жизнь нам нелегка.Ну а ты — не стыдно ли — заводишьТрибуналы, следствия, чека.

Не для нас ли ночью на окошке(Издавна уж так заведено)Остаются сахарные крошки,Хлеб и золотистое пшено.

Пощади! Мышиный королевичМолится за сырный свой народ.Нас воспел когда-то Ходасевич,А теперь Рождественский поет.

Верим в стародавние приметы,Поселившись с вами в добрый час.Пощади нас! Если не поэты.Кто же и заступится за нас[427].

Петербургские поэты жили неуютно, в голоде и страхе, но в их жизни были веселье, отвага, творчество — и, в конечном итоге, Ходасевичу здесь дышалось лучше и свободнее, чем последние годы в Москве. Здесь он жил поэтом, а не чиновником, жил среди своих.

2Но это имело и оборотную сторону: в Петрограде Владислав Фелицианович не мог избежать участия в литераторских конфликтах и сварах.

Кроме Дома искусств он был связан и с Домом литераторов — организацией, у истоков которой стояли старые журналисты всех направлений, от сотрудников «Нового времени» до авторов «Речи» и «Русских ведомостей». Но в совет Дома входили и писатели-беллетристы, тоже — всех направлений и взглядов, в том числе Анна Ахматова и Федор Сологуб. 27 декабря 1921 года туда был включен и Ходасевич. В сравнении с ДИСКом здесь было поменьше большевизанствующей молодежи, больше «реакционеров» — а впрочем, и там, и тут каждой твари хоть по паре, а находилось. В помещении Дома литераторов на Бассейной, 11, помимо столовой и читальни работала литературная студия под руководством Бориса Эйхенбаума и Виктора Шкловского (потом — Корнея Чуковского), регулярно устраивались вечера, чтения, диспуты. Ходасевич был в числе их участников. Один из учредителей Дома литераторов, Николай Волковысский, в 1939 году написал Ходасевичу некролог.

В марте 1921 года Владислав Фелицианович вместе с Гумилёвым, Акимом Волынским и другими участвовал в комиссии по распределению очередных пайков, выбитых Горьким для работников искусств. Ему пришлось с недоумением выслушать бешеный монолог Волынского про «сифилитический талант» Сологуба (какие давние счеты двух пожилых писателей, уязвленных и эксцентричных, таились за этой выходкой?); отстоять паек для автора «Мелкого беса» все же удалось. В числе прочих паек выделили и одиозному восьмидесятилетнему Виктору Буренину, злобному до гротеска фельетонисту, «писаревцу» в эстетике, черносотенцу в последние десятилетия жизни в политике. Годом раньше в пользу голодающего Буренина устроили подписку те, кого он в свое время травил со страниц «Нового времени», в том числе Блок. Среди писателей у Буренина больше не было ненавистников: он пережил свою скандальную славу. Зато выделение пайка Буренину до крайности возмутило Марию Федоровну Андрееву, у которой был свой законный интерес: как комиссар петроградских театров, она хотела отдать побольше пайков артистам — за счет писателей. Выяснение отношений происходило за чайным столом у Горького.

Когда Андреева в запале воскликнула, что «расстреляла бы Буренина своими руками», «Горький, молча сидевший на конце стола, весь побагровел и сказал голосом тихим, но хриплым от злобы:

— Я бы не хотел, понимаете… чтобы такие вещи… говорились у меня в доме»[428].

Примечательные слова в устах будущего автора формулы, которая стала лозунгом величайшего террора в истории России («Если враг не сдается…»).

Главным же конфликтом, в который Ходасевич оказался косвенно вовлечен, стала борьба двух фракций петербургской поэзии, «блоковской» и «гумилёвской». Ходасевичу эта вражда казалась очень давней, но на самом деле она разгорелась буквально за недели перед его появлением в Петрограде. Начать с того, что и в 1911–1912 годах Блок далеко не сразу стал неприятелем «наглеющего акмеизма, адамизма и пр.»; он побывал на первом заседании первого Цеха поэтов и лишь позднее вынужден был занять свою позицию в споре Цеха с ивановской «Башней». В 1918–1920 годах поэты бок о бок сотрудничали во «Всемирной литературе», часто споря о поэзии, но споря дружественно. К Гумилёву-человеку Блок, судя по дневникам, относился с симпатией, к гумилёвской поэзии — холодно, но до поры до времени без особого раздражения. Гумилёв же Блока — несмотря на все эстетические расхождения — просто обожал, и как поэта, и как человека. Постоянно повторяющиеся претензии к блоковской «системе германских абстракций и символов» да и все гумилёвское «сальерианство» — это была лишь оборотная сторона любви. Доходило до того, что любовницы ревновали Гумилёва к Блоку; одной из них, Ольге Арбениной, Николай Степанович признавался, что если бы в Блока стреляли, он бы заслонил его[429]. Ходасевич, как человек сторонний, этого не знал и не понимал.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.