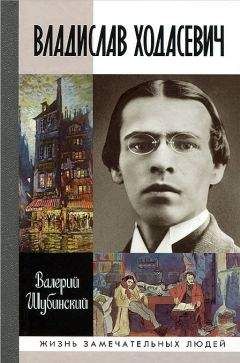

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий Страница 94

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Валерий Шубинский

- Год выпуска: 2012

- ISBN: 978-5-235-03479-2

- Издательство: Молодая гвардия

- Страниц: 197

- Добавлено: 2018-12-10 14:46:07

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий» бесплатно полную версию:Поэзия Владислава Ходасевича (1886–1939) — одна из бесспорных вершин XX века. Как всякий большой поэт, автор ее сложен и противоречив. Трагическая устремленность к инобытию, полное гордыни стремление «выпорхнуть туда, за синеву» — и горькая привязанность к бедным вещам и чувствам земной юдоли, аттическая ясность мысли, выверенность лирического чувства, отчетливость зрения. Казавшийся современникам почти архаистом, через полвека после ухода он был прочитан как новатор. Жестко язвительный в быту, сам был, как многие поэты, болезненно уязвим. Принявший революцию, позднее оказался в лагере ее противников. Мастер жизнеописания и литературного портрета, автор знаменитой книги «Державин» и не менее знаменитого «Некрополя», где увековечены писатели-современники, сторонник биографического метода в пушкинистике, сам Ходасевич долгое время не удостаивался биографии. Валерий Шубинский, поэт, критик, историк литературы, автор биографий Ломоносова, Гумилёва, Хармса, представляет на суд читателей первую попытку полного жизнеописания Владислава Ходасевича. Как всякая первая попытка, книга неизбежно вызовет не только интерес, но и споры.

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий читать онлайн бесплатно

Толку от этого было мало, большевики Тинякова, видимо, не оценили. В Петроград он явился грязным, голодным, оборванным, и даже в самое убогое помещение ДИСКа удалось его пристроить не без труда. В Петрограде Тиняков скоро нашел службу, точнее — сразу две: одну по газетной части, другую, по собственным уверениям, — в ЧК (при встрече он объяснил Ходасевичу: «Вы только не думайте ничего плохого. Я у них разбираю архив. Им очень нужны культурные работники»[420]). Разжившись деньжатами, он начал водить к себе малолетних папиросниц-проституток. В соседней с ним клетушке поселили больную и престарелую хористку Мариинского театра.

«Его кровать лишь тонкой перегородкой в одну доску, да и то со щелями, с которых сползли обои, отделялась от кровати, на которой спала старуха. Она стонала и охала, Тиняков же стучал кулаками в стену, крича:

— Заткнись, старая ведьма, мешаешь! Заткнись, тебе говорю, а то вот сейчас приду да тебя задушу!..»[421]

Дальнейшая судьба этого «проклятого поэта» была еще колоритнее. В 1924 году вышел третий и самый знаменитый сборник Тинякова — «Ego sum, qui sum» («Я таков, каков есть»). Стихи, вошедшие в эту книгу, отличались демонстративным бесшабашным цинизмом. Еще через два года Тиняков оставил литературу и стал профессиональным нищим — причем просящим милостыню на улицах Ленинграда именно в качестве «писателя, впавшего в нищету», и зарабатывающим этим ремеслом больше многих писателей пишущих. Впоследствии Тиняков был арестован за сочинение резких антисоветских стихов. Ходасевич об этих поворотах судьбы своего знакомого, видимо, не узнал: это было уже много лет спустя после его отъезда из России.

Вернемся, однако, в Дом искусств конца 1920 года. Ходасевичи после долгих хлопот, к которым подключили «Горького и всю силу его», получили две комнаты в меблирашке. Одну занимал Гаррик. Жилище Владислава Фелициановича и Анны Ивановны было полукруглой формы. Обстановку его Ходасевич в письме Борису Диатроптову от 21 января 1921 года описывает так:

«Мебель хорошая, совсем новая, только со стульев нельзя снять чехлов: они белые, с золотом и шелковой обивкой, для купеческой „роскошной“ гостиной. Но хорошо, что совсем новые, прямо из магазина, были даже обернуты папиросной бумагой, которую мы выкурили. Занавески повесили. Из окна у нас чудесный вид: комната угловая, выходит на набережную Мойки и на Невский, который виден далеко вдоль. Топят нас совсем мокрыми дровами, которые шипят, трещат и больше градусов 9 не дают. Но, братья мои, — это даром! Братья мои, мы за это благословляем судьбу денно и нощно. У Гарьки градусов 11–12 — везет латышам!..»[422]

Так или иначе, это было лучше московского полуподвала.

Академический паек Ходасевича — даже когда удалось его выбить — оказался меньше московского («45 фунтов хлеба вместо 35 фунтов муки, фунта 4 масла вместо 6, фунтов 15 селедок вместо 20 фунтов мяса»), Анна Ивановна устроилась на службу в ту же Оценочно-художественную комиссию, в которой получала крохотное жалованье и, что было существеннее, некие «натуральные» блага. Сам Ходасевич вскоре убедился, что «единственный способ устроиться здесь сытно, это — читать лекции матросам, красноармейцам и милиционерам, обязательно местах в пяти-шести одновременно. Но это — ужасающая трепка с Охты на Галерную, оттуда к Финляндскому вокзалу и проч.»[423] (письмо Георгию Чулкову от 20 января 1921 года). Гумилёв, с его опытом африканских экспедиций и армейской службы, это выдерживал, хотя и не без труда; Ходасевич и пробовать не стал.

Официальные занятия его свелись к присутствию на редколлегии «Всемирной литературы». Даже с Пушкинским Домом ничего не вышло. Оказалось, что академическая научная работа не для поэта Ходасевича. Петербургские пушкинисты не были похожи на Гершензона, который и сам, в сущности, был поэтом — не по ремеслу, а по духу. Они, как язвительно отмечал Владислав Фелицианович в письме Михаилу Осиповичу от 24 июля 1921 года, «заседали по-дондуковски прочно»: «Уважаю, понимаю — но мертвечинкой пахнет. Думал — по уши уйду здесь в историю литературы — а вышло, что и не хочется. Кроме того — Гофман очень уж пушкинист-начетчик, да и Котляревский — ужасно видный мужчина, и все для него несомненно. А Модзалевский совсем хворает. Лернер, простите, глуп. Самый тонкий человек здесь Щеголев (по этой части) — да и в нем 7 пудов весу. Нет, не хочу»[424].

С 1913-го до середины 1920 года Ходасевич работал для заработка, работал тяжело: это были переводы, рецензии, сцена-они для «Летучей мыши», позднее — служба. Единственный перерыв он позволил, себе летом 1916 года, и то лишь по болезни. И вдруг началась «праздность», продолжившаяся и в Петрограде. Только никто теперь не кормил поэта и его семью даром, как в здравнице. В том же письме Гершензону Ходасевич так описывает свой быт: «Продали все решительно, что только можно было продать. Съедаем втроем в день фунта 2 хлеба и фунтов 5 картофелю (или кашу). Но — странное дело! — так тихо здесь в городе, такие пустынные, ясные вечера, так прекрасен сейчас Петербург, что отчего-то живется легко. Только слабость ужасная, у всех троих»[425].

Петербург, каким он стал в дни «военного коммунизма», голодный Петроград, так ужаснувший Ходасевича два года назад, теперь показался прекрасным. Годы спустя в очерке «Диск» об этом сказано подробнее и яснее:

«Москва, лишенная торговой и административной суеты, вероятно, была бы жалка. Петербург стал величествен. Вместе с вывесками с него словно сползла вся лишняя пестрота. Дома, даже самые обыкновенные, получили ту стройность и строгость, которой ранее обладали одни дворцы. Петербург обезлюдел (к тому времени в нем насчитывалось лишь около семисот тысяч жителей), по улицам перестали ходить трамваи, лишь изредка цокали копыта либо гудел автомобиль, — и оказалось, что неподвижность более пристала ему, чем движение. Конечно, к нему ничто не прибавилось, он не приобрел ничего нового, — но он утратил все то, что было ему не к лицу. Есть люди, которые в гробу хорошеют: так, кажется, было с Пушкиным. Несомненно, так было с Петербургом.

Эта красота — временная, минутная. За нею следует страшное безобразие распада. Но в созерцании ее есть невыразимое, щемящее наслаждение. Уже на наших глазах тление начинало касаться и Петербурга: там провалились торцы, там осыпалась штукатурка, там пошатнулась стена, обломалась рука у статуи. Но и этот еле обозначающийся распад еще был прекрасен, и трава, кое-где пробившаяся сквозь трещины тротуаров, еще не безобразила, а лишь украшала чудесный город, как плющ украшает классические руины. Дневной Петербург был тих и величествен, как ночной. По ночам в Александровском сквере и на Мойке, недалеко от Синего моста, пел соловей»[426].

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.