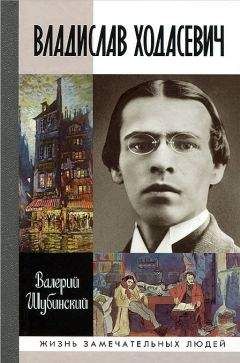

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий Страница 96

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Валерий Шубинский

- Год выпуска: 2012

- ISBN: 978-5-235-03479-2

- Издательство: Молодая гвардия

- Страниц: 197

- Добавлено: 2018-12-10 14:46:07

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий краткое содержание

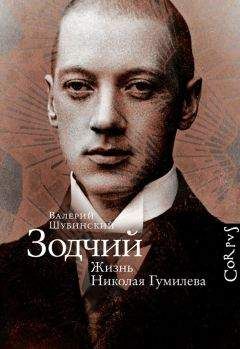

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий» бесплатно полную версию:Поэзия Владислава Ходасевича (1886–1939) — одна из бесспорных вершин XX века. Как всякий большой поэт, автор ее сложен и противоречив. Трагическая устремленность к инобытию, полное гордыни стремление «выпорхнуть туда, за синеву» — и горькая привязанность к бедным вещам и чувствам земной юдоли, аттическая ясность мысли, выверенность лирического чувства, отчетливость зрения. Казавшийся современникам почти архаистом, через полвека после ухода он был прочитан как новатор. Жестко язвительный в быту, сам был, как многие поэты, болезненно уязвим. Принявший революцию, позднее оказался в лагере ее противников. Мастер жизнеописания и литературного портрета, автор знаменитой книги «Державин» и не менее знаменитого «Некрополя», где увековечены писатели-современники, сторонник биографического метода в пушкинистике, сам Ходасевич долгое время не удостаивался биографии. Валерий Шубинский, поэт, критик, историк литературы, автор биографий Ломоносова, Гумилёва, Хармса, представляет на суд читателей первую попытку полного жизнеописания Владислава Ходасевича. Как всякая первая попытка, книга неизбежно вызовет не только интерес, но и споры.

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий читать онлайн бесплатно

Коллизия, приведшая двух поэтов к вражде, стала складываться летом 1920 года, когда поэтесса Надежда Павлович (как описывает ее Ходасевич, «круглолицая, черненькая, непрестанно занятая своими туалетами, которые собственноручно кроила и шила вкривь и вкось, — одному Богу ведомо, из каких материалов»[430]) приехала в Петроград из Москвы с поручением организовать местное отделение Союза поэтов. В Москве Союз поэтов был создан еще в 1918-м под председательством Брюсова, но вскоре распался и позднее был организован вновь; на сей раз его возглавил футурист Василий Каменский. То, что петроградский Союз предложено возглавить Блоку, было более чем естественно, тем более что Павлович была житейски близка к нему в последние годы его жизни. Однако и Гумилёв принял активнейшее участие в организации Союза. Причин тому было несколько: и свойственная Николаю Степановичу страсть к председательствованию, над которой посмеивались даже его друзья, и его утопические идеи об участии поэтов, объединенных в некий орден, наподобие масонских братств, в управлении государством. Во всяком случае, работе в Союзе он отдался со страстью.

В воспоминаниях художника Владимира Милашевского, соседа Ходасевича по ДИСКу, есть следующий странный эпизод: «Я сидел у Ходасевича, окна были открыты. <…>

В дверь кто-то постучался, и на возглас „Войдите!“ вошел плотный, крепко сбитый человек среднего роста, с неподвижно прикрепленной к спинному хребту головой. Он как бы специально был рожден для положения по команде „смирно!“. <…>

Его лысая белесая голова, с невыразительными, не обращающими на себя внимания чертами лица, с маленькими подслеповатыми глазами, зорко и подозрительно смотрящими, напоминала кокон шелковичного червя! Это форма головы, про которую деревенские бабы говорят: голова толкачиком. <…> Этот старательный фронтовик, но не „орел“ — был Гумилёв.

В этой „подтянутости“ было что-то выделанное, театрально-подчеркнутое. <…>

Гумилёв присел крайне натянуто на кончик неважнецкого кресла. Он явно пришел „с визитом“ к особе высокопоставленной, члену невидимой бюрократической иерархии, „департамента поэзии“. <…>

Словесный поединок напоминал ринг боксеров, причем щупленький, неподготовленный боец валил с каждого удара борца „в хорошей форме“ с „воинственно приподнятой грудью“.

Гумилёв: Мы скоро организуем всероссийский союз поэтов.

Ходасевич: Это что же, для пайка?

Гумилёв: Ну зачем же так низко понимать! Это имеет огромное, чисто духовное значение!

Ходасевич: Нечто вроде министерства поэзии?

Гумилёв: Если хотите — да.

Ходасевич: Ну что же! Это очень удобно для писания казенных стихов, по команде!»[431]

Диалог этот Милашевский относит к весне 1921 года. Но Союз поэтов в Петрограде был создан летом 1920-го, до переезда Ходасевича из Москвы, и к весне 1921-го Гумилёв давно был его председателем, а Ходасевич — членом правления.

События, приведшие к смещению с председательского поста Блока и к избранию Гумилёва, развивались так.

Ближайшими людьми к Гумилёву в 1920 году были молодые поэты, его ученики — четверка так называемых «гумилят». Прежде всего — «Жоржики», неразлучные с довоенных пор Георгий Владимирович Иванов и Георгий Викторович Адамович. В то время это были образцовые петербургские эстеты, про которых сам Гумилёв с иронией говорил, что это не люди, а произведения искусства, вроде этрусской вазы. Иванов, чей «Вереск» в свое время был так язвительно охарактеризован Ходасевичем, начал литературную деятельность еще в 1910 году, шестнадцати лет от роду; с тех пор он побывал эгофутуристом, входил в первый Цех поэтов, уже без Гумилёва пытался в 1916 году основать второй, дружил с Мандельштамом, был принят в домах Блока и Кузмина. Однако его личная репутация не отличалась солидностью: Кузмин звал его за глаза «модисткой с картонкой, разносящей сплетни». Не ожидали в те годы особых откровений и от его поэзии, уже вполне, казалось, сложившейся и застывшей в своем самодостаточном эстетизме. Второй «Жоржик» был двумя годами старше, но его литературная биография — короче. С Гумилёвым он сколько-нибудь близко познакомился в 1913–1914 годах, когда у того был долгий и запутанный роман с его сестрой Татьяной. Первая публикация — в 1915-м, первая книга («Облака») — в 1916-м; все же и Адамович успел выступить до революции. Рада (Ираида) Гейнике, с 1921 года писавшая под псевдонимом Ирина Одоевцева, невеста, а вскоре и жена Иванова, была выпускницей одной из гумилёвских студий. Зимой 1920/21 года ее злободневные баллады, трогательные и ироничные («Толченое стекло», «Почему в Петрограде испортились водопроводы» и др.), имели шумный успех. Наконец, Николай Авдеевич Оцуп, сын царскосельского фотографа, ровесник Иванова, когда-то — студент Сорбонны, изучавший философию у самого Анри Бергсона, начал литературную деятельность, как и Одоевцева, уже в дни «военного коммунизма», хотя впервые напечатался еще в 1915 году. Самый творчески близкий Гумилёву из четверки и самый, как оказалось, лично преданный ему, он сочетал поэтический талант со способностями совершенно иного рода: никто лучше Оцупа не умел обхаживать разного рода комиссаров (в том числе выискивая среди них тайных графоманов), добывать у них пайковые блага и с выгодой обменивать их на иные блага на черном рынке. Из поездок в глубинку России Оцуп привозил в город такие сокровища, как «сушеная вобла, клюква, баранки, горох, овес, а порой — это звучало как чудо — двадцать или тридцать кусочков сахару»[432]. Делал он это, конечно, не для себя одного. По утверждению Георгия Иванова, Оцуп числился при «Всемирной литературе» в странной должности «председателя хозяйственного комитета», по крайней мере, имел соответствующую бумагу с печатью. Но круг людей, подкармливавшихся вокруг Оцупа и благодаря ему в Петрограде, был небезграничен, те же, кто в него не попадал, испытывали к «предхозкома» настоящую ненависть.

Спор в Союзе поэтов шел на самом деле не между Блоком и Гумилёвым, которые служили лишь ширмами, а между Надеждой Павлович и «гумилятами». Последним нужна была — для облегчения снабженческих поездок Оцупа — печать Союза. Но в дело вмешалась еще и политика. Автор «Двенадцати», давно разочаровавшийся в большевиках и не скрывавший этого, по инерции считался «революционным» поэтом; у Павлович были связи в Наркомпросе. Тем временем в августе 1920-го в Петрограде (и в Союзе поэтов) появились Лариса Рейснер, вышедшая замуж за того самого «товарища Раскольникова», в ту пору командовавшего Балтийским флотом, и при ней — Сергей Городецкий, автор «Сретенья царя», перешедший в большевистский лагерь и так же, как и прежде, не соблюдавший в своем верноподданническом восторге ни меры, ни приличий. 24 августа он опубликовал в «Петроградской правде» статью-донос направленную против «Всемирной литературы» и с прозрачными личными выпадами против Гумилёва, а несколько раньше, в «Красной газете», — стихотворный пасквиль. В Союзе поэтов Рейснер и Городецкий стали союзниками Павлович (по ее же позднему свидетельству). Возможно, именно это склонило большинство членов Союза на другую сторону.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.