Из Кисловодска в Кисловодск. 1918–1919 - Всеволод Евгеньевич Милоданович Страница 5

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Всеволод Евгеньевич Милоданович

- Страниц: 58

- Добавлено: 2025-07-07 23:05:49

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Из Кисловодска в Кисловодск. 1918–1919 - Всеволод Евгеньевич Милоданович краткое содержание

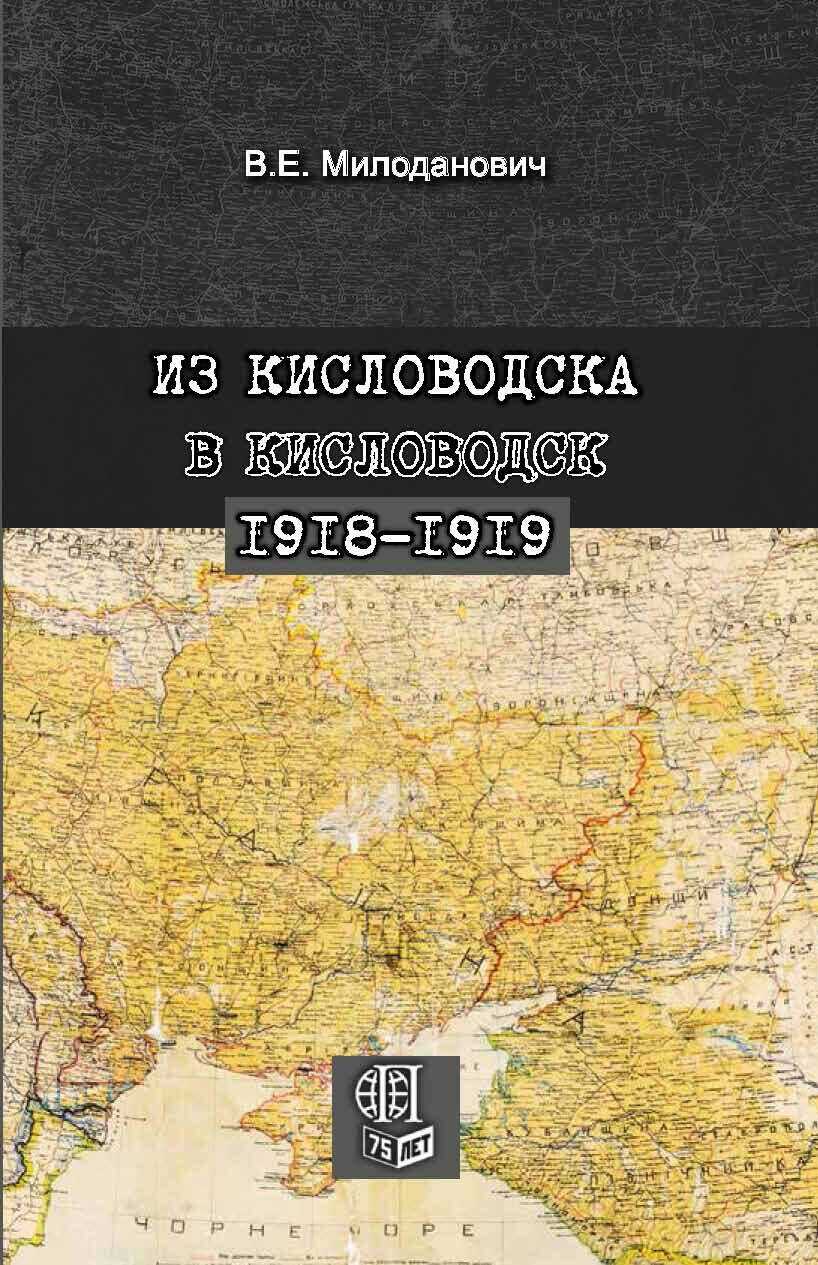

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Из Кисловодска в Кисловодск. 1918–1919 - Всеволод Евгеньевич Милоданович» бесплатно полную версию:Впервые публикуемые мемуары капитана артиллерии Всеволода Милодановича рассказывают о событиях Гражданской войны на территории Украины в 1918–1919 гг. Текст воспоминаний позволяет читателю взглянуть на их ход глазами кадрового офицера довоенной Русской императорской армии, служившего в рядах вооруженных сил Украинской народной республики, а затем мобилизованного в состав Вооруженных сил Юга России.

Мемуары снабжены большим числом также публикуемых впервые фотографий автора.

Предназначены для широкого круга читателей.

Из Кисловодска в Кисловодск. 1918–1919 - Всеволод Евгеньевич Милоданович читать онлайн бесплатно

Большой зал был завален «товарищами», спавшими на полу по образцу сардинок в коробке. Вдали, за прилавком, был какой-то свет, керосиновая ли лампа, или свечка – не помню. Общий вид был жуткий! К прилавку вела узенькая тропинка между спавшими, которой я и воспользовался. Но у прилавка я мог выпить только подозрительного чаю (конечно – суррогата), больше там ничего не было, и пошел обратно. Матрос у выхода меня опять игнорировал.

В купе появилось двое новых личностей в защитной форме без погон. Через минуту к дверям купе подошли три матроса с винтовками. «Товарищи! – сказал старший. – Ваши документы и ваше оружие!» – «Документ, пожалуйста! – сказал я, протягивая ему свой отпускной билет. – А что касается оружия, то я еду на фронт и оно мне нужно!» Меня поддержало несколько голосов моих спутников в нейтральной одежде: «Мы тоже едем на фронт!» Матрос заколебался: превосходство в силах было на нашей стороне! «Хорошо! – сказал он. – Оружие можете себе оставить». И уже не интересуясь документами, прошел дальше и вышел на перрон вместе со своими спутниками. Поезд сейчас же тронулся.

Тут один из двух новых пассажиров вынул из кармана серебряные погоны Польского корпуса[24] и, с помощью другого, оказавшегося его вестовым, надел их на плечи, а затем рассказал, что случилось с предыдущим поездом, в котором он приехал в Синельниково.

Станция была занята сильным отрядом матросов – «красы и гордости русской революции», как они тогда назывались в речах ораторов и в печати. Матросы стали извлекать из поезда обнаруженных офицеров и уводить их. Поляку удалось убежать и где-то скрыться. Позже среди матросов поднялась тревога: было получено сообщение, что к станции приближается украинский полк имени Богдана Хмельницкого[25], сформированный еще Временным правительством. Матросы поспешили уехать обратно в Севастополь, увезя с собой арестованных офицеров. На станции осталась только маленькая группа матросов для наблюдения. Затем подошел наш поезд, и польский офицер, покинув свое убежище, сел в него.

Сопоставляя этот случай с тем, что я слышал позже в Крыму, предполагаю, что именно из этих арестованных офицеров матросы составляли так называемые «букеты», из трех человек с грузом на ногах, и побросали их в море. Они утонули в стоячем положении, и, как говорили потом к Крыму, один из водолазов сошел с ума, увидев под водой картину колыхающихся в воде утопленников! Дальнейший мой путь до Киева прошел без инцидентов.

В Киеве я остановился на несколько дней у тетки моей матери Елены Павловны Красовской. На кухне у ней были просторные полати, на которых стояла кровать. Было тепло и комфортабельно! В Киеве был относительный порядок. Офицеры погон и орденов не носили, и я последовал их примеру. Теперь мне надо было проехать в местечко Новоселицу[26], которая находилась в стыке трех государств: России, Австро-Венгрии и Румынии. Путь шел через Жмеринку и Могилев-Подольский. Но уехать сразу я не мог, так как в Жмеринке было восстание местных большевиков. Кто их подавлял, для меня было загадкой.

Могилев-Подольский тоже не внушал доверия: там было двое командиров одной и той же 8-й армии: законный – генерал Юнаков – и большевицкий – прапорщик нашей бригады, горный инженер Лев Александрович Александрович, лет под 50 и, как у нас говорили, сподвижник Корнилова в путешествиях по Средней Азии.

Этот «Лева», как его за глаза звали в нашей бригаде, не был каким-нибудь страшным большевиком. Мне приходилось разговаривать с ним несколько раз. Он находил, что Временное правительство такая дрянь, что, чем скорее его кто-нибудь сбросит, тем лучше! С этим я соглашался, с оговоркой «если его выбросят не большевики»! Он также утверждал, что в столкновениях офицеров с солдатами виноват всегда офицер! Я тоже с этим соглашался, и тоже с добавлением – «в подавляющем большинстве случаев».

Говорю это, конечно, о положении на фронте, где главной целью было сохранить хотя бы оборонительную способность и дотянуть до совершенно очевидной победы Западных союзников (к которой «примазаться»!) и потому никогда не делать из мухи слона!

В нашей 32-й пехотной дивизии эти «мухи» тоже случались, но в «слонов» не превращались, так что даже в августе 1917 года, когда австрийцы после краткой, но весьма громкой артиллерийской подготовки с участием 12-см орудий атаковали позицию дивизии в Северной Румынии между селами Буда-Маре и Могонешти, то прорванными оказались сами, а не мы (начальство затем разумно остановило наступление!). Дивизия развалилась только после большевицкого переворота, и то не сразу. Возможно, что она была в числе исключений среди дивизий, чему способствовала ее удаленность от Петербурга. Но вернусь в «Леве» Александровичу.

Иногда поведение «Левы», пока он был в бригаде, мне даже нравилось. Например, такой случай: осенью 1916 и до революции наша дивизия занимала позицию в Лесистых Карпатах на таких высотах, как 2002, 1901 и 1866. Пехота там мерзла и голодала. Мне рассказывали такой случай: на наблюдательный пункт (не помню, какой батареи), где дежурил «Лева», на высоте 1901, стали приходить пехотные солдаты с вопросом: «Нет ли у вас чего-нибудь поесть?» «Лева» вызвал к телефону командира пехотного полка и сказал ему: «Если Вы не накормите своих солдат, я доложу об этом начальнику дивизии!» Что ответил на это командир полка, мне, к сожалению, неизвестно. Конечно, никто из кадровых офицеров или молодых запасных не предпринял бы подобного шага, но «Леве» было, что называется, наплевать! Ему было все равно, что о нем подумает начальство!

Обо мне «Лева», уже как представитель бригадного комитета, выразился так: «Такие определенные монархисты, как Милоданович, нам не опасны! Опасны те, о которых мы не знаем, что они думают». В другой раз, когда летом я командовал 2-й батареей, он спросил членов батарейного комитета: «Ну, как вам нравится ваш новый командир?» – «Мы ему не мешаем, а он – нам». – «Значит, нравится?» – «Да не совсем», – ответили. – «Не нравится?» – «Тоже нет». Итак, я жил в мире, и с «Левой», и с комитетами!

«Лева» сделал карьеру по комитетской части, сперва – как председатель бригадного комитета, потом – дивизии, а после – армии, комитет которой и выбрал его командующим 8-й армией. Двух командующих одной и той же армии, конечно, слишком много: часть армии признавала одного, другая – другого, но в общем обе части жили довольно мирно, пока 8-я армия вообще не исчезла, а

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.