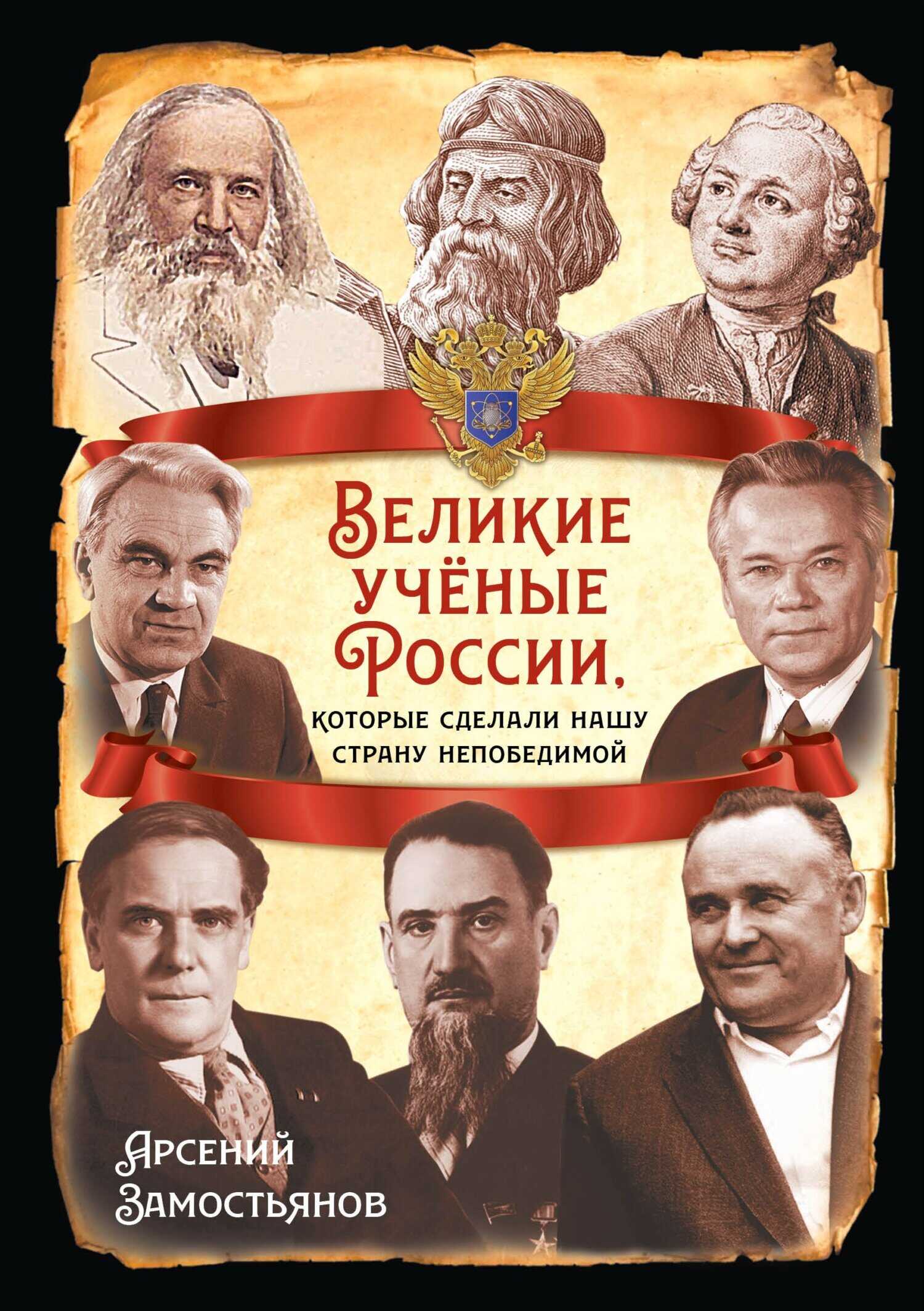

Великие учёные России, которые сделали нашу страну непобедимой - Арсений Александрович Замостьянов Страница 27

- Категория: Приключения / Исторические приключения

- Автор: Арсений Александрович Замостьянов

- Страниц: 49

- Добавлено: 2025-01-17 18:02:47

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Великие учёные России, которые сделали нашу страну непобедимой - Арсений Александрович Замостьянов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Великие учёные России, которые сделали нашу страну непобедимой - Арсений Александрович Замостьянов» бесплатно полную версию:Судьбы великих русских ученых — одна из самых интересных страниц в истории России. Большинство из них — и самородки, и потомки известных династий — служили государству, обогащая его своим талантом. А потому жива в народа память о первопечатнике Иване Фёдорове, символом российского просвещения стал Михайло Ломоносов, мы с почтением называем самолёты туполевскими или ильюшинскими, чтим память о Петре Капице и восхищаемся академиками, которые открыли России и человечеству путь к космическим вершинам — Сергеем Королёвым, Валентином Глушко и их учителями — Константином Циолковским, Фридрихом Цандером. Помним Дмитрия Лихачева, который открыл многим из нас мир Древней Руси. Они научили нас летать, лечиться, делать верные расчеты… Создали оружие, которое сделало нашу страну непобедимой. Эта книга рассказывает о том, как они служили науке. Перед нами открываются захватывающие судьбы крупных личностей, в которых взлеты чередовались с падениями, а награды от государства — с опалой. Но они остались в истории — как великие служители науки.

Великие учёные России, которые сделали нашу страну непобедимой - Арсений Александрович Замостьянов читать онлайн бесплатно

В начале февраля 1921 года профессор появился в больнице в рясе, с наперсным крестом на груди и попросил коллег, по возможности, называть его не Валентином Феликсовичем, а отцом Валентином. Отныне перед операциями он обязательно осенял пациента крестным знамением. Не делал исключений ни для атеистов, ни для мусульман: «Перед Богом все едины».

В мае 1923 году епископ Андрей Уфимский, сосланный в Ташкент, постриг отца Валентина в монахи. Он принял имя Луки и сан епископа Барнаульского, викария Томской области. Войно понимал всю ответственность этого шага — не только перед Богом, но и в земном измерении. Шли гонения на церковь, и ему предстояло нести тяжкий крест. Обосноваться в Барнауле Луке не удалось — и через год его избрали епископом Туркестанским. Он начал служить литургии в ташкентском кафедральном соборе, не прекращая работу в больнице.

Вечный ссыльный

Тем же летом епископа арестовали. Следствие шло несколько месяцев. Обвиняли его в том числе в «возбуждении масс к сопротивлению советской власти». На одном из допросов он заявил: «Если бы я не был христианином, то, вероятно, стал бы коммунистом. Но вы возглавили гонение на христианство, и поэтому, конечно, я не друг ваш». В итоге Луку сослали в Енисейск, где он немедленно занялся приёмом больных в больничной палате, которая больше напоминала крестьянскую избу.

Ему достаточно было даже не отрекаться от веры, а просто отказаться от сана и сосредоточиться на медицинской работе, которую он все равно никогда не бросал. Достаточно было сменить рясу на светский костюм — и перед профессором Войно-Ясенецким открылись бы двери лучших московских больниц и исследовательских институтов. Простая дилемма. Приличное жалование, квартира, личный автомобиль, загородный дом — как у лучших хирургов страны. Или — операции в условиях постоянного отсутствия элементарных инструментов и лекарств, почти без помощников, холодные срубы, череда допросов и ссылок. Он выбрал мытарства, но от своего креста не отказался.

Ссылок, допросов и тюремных застенков в его жизни было ещё немало. Свой главный труд, ставший классикой медицинской литературы — «Очерки гнойной хирургии» — он создавал в значительной степени в тюрьмах. Из Енисейска его сослали ещё дальше на север — в поселок Плахино. Ехать пришлось в санях, в лютую зиму. Милиционер, сопровождавший его, оказался неожиданно впечатлительным и эрудированным человеком. Луке запомнилось его неожиданное признание: «Я чувствую себя в положении Малюты Скуратова, везущего митрополита Филиппа в Отрочь монастырь».

Утешало одно: «Легко идти за Господом по тернистому пути». Всюду находились люди, которых нужно было оперировать, лечить, а ещё — крестить и исповедовать. Мытарства в Плахине продолжались три месяца. Отцу Луке разрешили вернуться в Енисейск, а вскоре — и в Ташкент. Тот самый милиционер, встретивший епископа на обратном пути, плакал от радости и целовал его — он так боялся, что пожилой профессор не выживет на Крайнем Севере, во вросшей в лёд избушке.

Лука вернулся в Ташкент, к старым друзьям и прежним доносчикам… И снова врачевал — ежедневно. Церковные заботы не отвлекали его от прямых обязанностей врача. «Какой бы ни был церковный праздник, — вспоминал один из учеников хирурга, — какую бы службу ни служил он в церкви, но если дежурный врач присылает шофера с запиской о том, что нужна профессорская консультация, Войно тут же поручает литургию другому священнику и незамедлительно выезжает к больным». Так было. Он считал срочную медицинскую помощь главным служением Богу.

В 1937 году профессора снова арестовали — за создание «контрреволюционной церковно-монашеской организации». Отцу Луке пришлось пройти через «конвейер» — когда следователи сменялись, а допрос продолжался несколько суток. Дело закончилось новой ссылкой в Красноярский край. Там Войно-Ясенецкий стал единственным хирургом в районной больнице, в посёлке Большая Мурта.

Сталинский лауреат

В первые дни Великой Отечественной он обратился в наркомат здравоохранения: «Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий… являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку».

Бросаться такими специалистами в годы войны государство не могло — и вскоре епископа назначили консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом крупного эвакогоспиталя. Два года он проводил по 3–4 операции в день, без выходных и отпусков. Работал до изнеможения, но потом вспоминал это время как самое счастливое: «Раненые офицеры и солдаты очень любили меня. Когда я обходил палаты по утрам, меня радостно приветствовали раненые. Некоторые из них, безуспешно оперированные в других лагерях, излеченные мною, неизменно салютовали мне высоко поднятыми прямыми ногами».

Раненые верили в него как в кудесника. И, конечно, не только потому, что этот бородач в белом халате, надетом поверх рясы, умел вести душевные, успокоительные беседы. Он был, несомненно, одним из лучших хирургов своего времени — с собственной манерой молниеносных и точных движений скальпеля. Тут и врождённый талант, и глубоко осмысленный опыт многолетних занятий.

Государство оценило его работу скромной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Он принял её с обидой: «Такой награды достойна сестра милосердия или наша уборщица, а главному хирургу госпиталя полагается орден». Это был знак — он, по сути, всё ещё ссыльный, опальный… Но в 1944 году ему присудили Сталинскую премию, да ещё и 1 степени — «За научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений, изложенных в научных трудах: «Очерки гнойной хирургии» (1943) и «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов» (1944)». Священнику, архиепископу — случай невиданный! К «вечному ссыльному» пришла слава. К тому же премия стала своеобразной «охранной грамотой» от новых арестов.

Материальная сторона признания его не слишком интересовала. Получив 200 тысяч рублей — денежную часть премии, он немедленно направил телеграмму Сталину: «Прошу Вас, высокочтимый Иосиф Виссарионович, принять от меня 130.000 рублей, часть премии Вашего славного имени, на помощь сиротам, жертвам фашистских извергов». Бывший семинарист ответил епископу: «Примите мой привет и благодарность правительства Союза ССР за Вашу заботу о сиротах, жертвах фашистских извергов. Сталин». Эту переписку в

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.