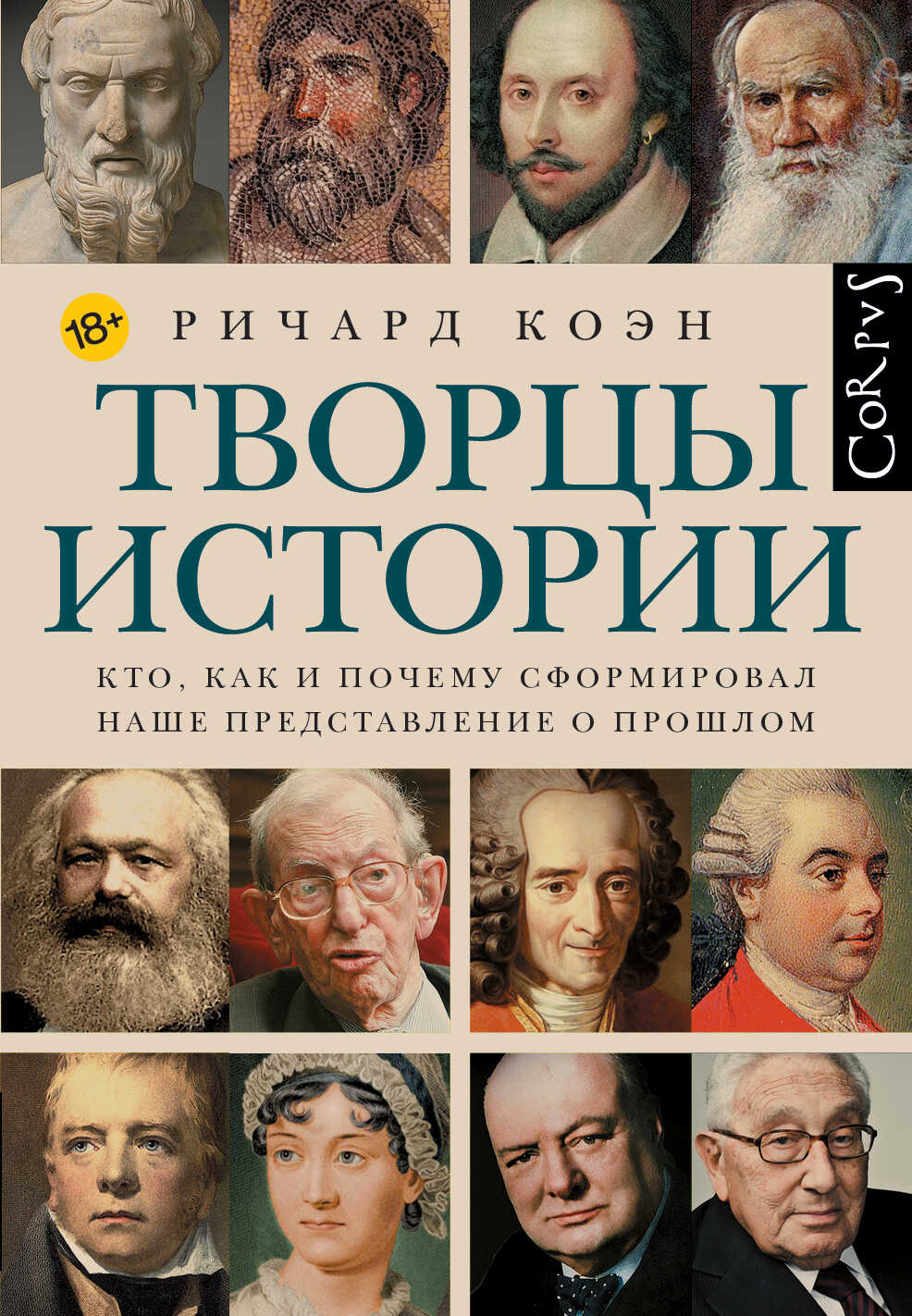

Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом - Ричард Коэн Страница 26

- Категория: Разная литература / Зарубежная образовательная литература

- Автор: Ричард Коэн

- Страниц: 237

- Добавлено: 2025-07-04 13:34:02

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом - Ричард Коэн краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом - Ричард Коэн» бесплатно полную версию:Монументальный свод Ричарда Коэна, описавшего пути развития историографии за четыре тысячелетия, убедительно показывает нерасторжимую связь личных судеб людей, оказавших заметное влияние на наши сегодняшние представления о прошлом, с той картиной исторического процесса, которую они создавали. Автор прослеживает эту фундаментальную закономерность от зарождения исторического сознания в античности до современных исторических сериалов.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом - Ричард Коэн читать онлайн бесплатно

Первое из семи соборных посланий, Иакова, обычно приписывается Иакову Праведному, но вероятнее, что оно коллективного авторства; затем идет 1‐е послание Петра, возможно, составленное, когда св. Петр был епископом Рима; 2‐е Петра; 1‐е Иоанна (предполагаемый автор – евангелист Иоанн), скорее всего, сочиненное в Эфесе между 95 и 110 годами; далее 2‐е и 3‐е Иоанна; и, наконец, послание Иуды (всего двадцать пять стихов; это одна из самых коротких книг Библии; Иуда был братом Иакова Праведного).

Последняя книга – Откровение Иоанна Богослова, или Апокалипсис (что на греческом и означает “снятие покрова”, “откровение”). Она чередует эпистолярный жанр с пророческим и написана на койне – обиходном греческом, общеупотребительном диалекте Средиземноморского бассейна, на котором писали Полибий и Плутарх, хотя ни Иисус, ни его ученики на этом языке не говорили и тем более не писали. Автор называет себя просто Иоанном и упоминает, что был на острове Патмос в Эгейском море. Вероятно, он из местных, но определенно не Иоанн-евангелист.

Послания апостолов никогда не считались историческими работами, хотя определенную историческую ценность они имеют. А вот Евангелия, притом что главной их целью было распространение веры, все же пытаются описывать жизнь Иисуса и потому имели огромное влияние на историографию. Они записаны далеко не сразу после смерти Иисуса – необходимость назрела позже. Поначалу благая весть передавалась устно или посредством кратких заметок, ведь жители Иерусалима и его окрестностей либо видели Иисуса лично, либо были наслышаны о его проповеди. Так продолжалось до тех пор, пока учение не распространилось шире. (Интересно, что последователей христианства в 60 году насчитывалось около тысячи, в 150‐м – около 40 тысяч, в 300‐м – 2,5 миллиона, к 1400 году – около 60 миллионов. Развитие, как гласит теория банкротства по Хемингуэю, “сначала постепенно, а потом сразу”.)

Евангелие от Марка, насколько мы понимаем, написано, вероятно, за несколько лет до разрушения Иерусалимского храма в 70 году во время Первой Иудейской войны, а Евангелие от Матфея, содержащее многие из самых популярных христианских проповедей, – между 75 и примерно 85 годом (может быть, чуть позднее). Образованный Лука писал, скорее всего, между 80 и 95 годом, но есть данные, что его работа доводилась до ума еще и в 110 году. Евангелие от Иоанна, пророка и богослова, которое обычно датируют 95–100 годами, по традиции идет четвертым. Однако в старейшем из уцелевших собраний, так называемом Папирусе 45 (III век), оно стоит вторым после Матфея, и такой же порядок мы находим в других ранних рукописях Нового Завета.

Нынешним порядком Евангелий – от Матфея, Марка, Луки, Иоанна – мы обязаны святому Августину (354–430), считавшему, что они были написаны именно в такой очередности. Большинство современных специалистов с ним не соглашаются. Первые три Евангелия обычно называют синоптическими (буквально “со-наблюдающими”) – то ли потому, что они похожим образом смотрят на одни и те же события, то ли из‐за стилистического сходства. Живший во II веке священномученик Иреней Лионский, епископ из Римской Галлии и энергичный противник текстов, которые полагал (не без основания) еретическими, первым объявил Евангелия от Марка, Матфея, Луки и Иоанна единственными достойными внимания христиан. (Впоследствии Ницше сокрушался: “Если бы Достоевский был среди апостолов!”) Иренею число “четыре” показалось самым подходящим: есть четыре ветра, четыре стороны света и четыре стихии – земля, воздух, огонь и вода. Четыре Евангелия замечательно дополняли картину.

К тому времени состав Нового Завета уже более или менее сформировался, и примерно в середине IV века многие другие бывшие в ходу предания отсеялись. Афанасий, епископ Александрийский, в своем пасхальном послании 367 года перечислил тексты, которые одобрит церковь, и применительно к ним употребил оборот “каноническое определение”. В 382 году Римский собор, возглавляемый папой Дамасом I, вынес аналогичное постановление, и решение папы заказать официальное латинское издание Библии (с XIII века оно известно как Вульгата, versio vulgatа – “общеупотребительная”) в том же году, по сути, утвердило доктрину западного христианства. Четыре канонических Евангелия одобрили иерархи на Гиппонском (в 393 году) и Карфагенском (в 397‐м) соборах. На других соборах теологи, “голося и царапаясь” (по выражению поэта Эндрю Марвелла)[147], редактировали эти тексты, и фрагменты, которые церковь считала подрывающими ее авторитет, исключались. Богословские тонкости имели большое значение.

Споры, разумеется, не утихли. Находка в 1945 году в Египте, близ селения Наг-Хаммади, тайника с книгами (не свитками), среди которых оказалось более пятидесяти евангельских рассказов, вызвала бурю. Многие утверждали, что эти новооткрытые евангелия (многие относятся к II–III векам) также должны стать каноническими[148]. Уже Лука упоминает, что существует множество рассказов о Христе и его первых учениках – до двухсот, но церковь все, кроме четырех, отвергла как ересь[149].

Иисус существовал. Иосиф Флавий (38–100) сообщает в “Иудейских древностях”: Иисус был “человеком мудрым, если Его вообще можно назвать человеком. Он творил удивительные дела и учил людей, с удовольствием принимавших истину. Он привлек к Себе многих иудеев и многих эллинов. Это был Христос. По доносу первых у нас людей Пилат осудил Его на распятие, но те, кто с самого начала возлюбили Его, оказались Ему верны. На третий день Он явился им живой”[150]. Светоний, Плиний Младший и Таллос приводят согласующиеся с Новым Заветом сведения о начале христианства. Даже Талмуд не противоречит рассказам об основных событиях жизни Иисуса. При этом наши знания о четверых евангелистах скудны, а в Евангелиях мифы мешаются с историей.

Матфей родился в I веке в Галилее и при римлянах собирал подати в пользу галилейского тетрарха Ирода Антипы (у Луки читаем, что Иисус называл Ирода “лисицей”)[151]. Евреи видели в разбогатевших таким образом соотечественниках коллаборационистов, поэтому, возможно, Евангелие от Матфея сначала распространялось анонимно. Так или иначе, будучи сборщиком податей, Матфей умел писать на арамейском и греческом – языке торговли.

Самое раннее цитирование Матфея мы находим у Игнатия [Богоносца], погибшего около 115 года. Следовательно, это Евангелие ходило уже задолго до Игнатия. Как ясно из Нового Завета, Матфей, названный в числе двенадцати апостолов, был одним из очевидцев и Воскресения, и Вознесения. Он написал Евангелие для христиан-евреев, и его перевели на греческий язык, но эти варианты не сохранились. Позднее приоритет Матфея поставили

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.