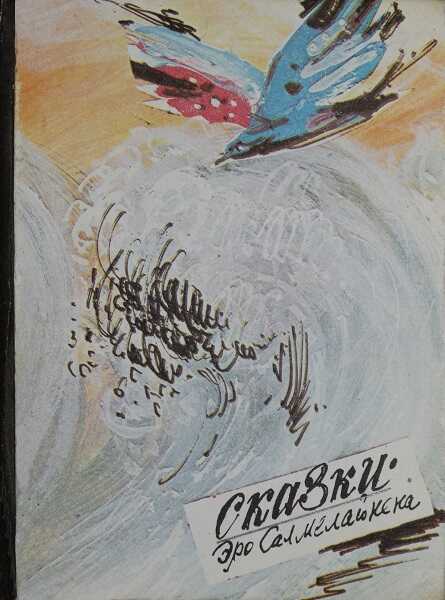

Сказки Эро Салмелайнена - Эро Салмелайнен Страница 3

- Категория: Разная литература / Прочее

- Автор: Эро Салмелайнен

- Страниц: 81

- Добавлено: 2025-07-04 18:38:24

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Сказки Эро Салмелайнена - Эро Салмелайнен краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Сказки Эро Салмелайнена - Эро Салмелайнен» бесплатно полную версию:В сборнике представлены лучшие образцы устного народного творчества карелов и финнов, записанные и опубликованные (на финском языке) в середине XIX в. студентом Гельсингфорсского университета, членом Финского литературного общества Эро Салмелайненом (1830–1867). Волшебные и бытовые сказки, рассказанные «детьми природы», живущими среди лесов, на берегах больших и малых озер Карелии, в яркой, самобытной образно-метафорической форме отражают поэтический взгляд на мир, мечты о социальном равенстве, о счастливой доле.

Сказки Эро Салмелайнена - Эро Салмелайнен читать онлайн бесплатно

Современники высоко оценили сборник сказок Салмелайнена. Его язык — сочный, выразительный язык народных сказок — считался высшим достижением в области финской прозы того времени. Но его значение было глубже — сказки Салмелайнена, подобно «Калевале» Лённрота, указывали, в каком направлении следует искать решения проблемы финского литературного языка. Не в расколе между западными и восточными диалектами, за что ратовали некоторые, а в единении, во имя чего всю жизнь трудился Лённрот, следовало стремиться к созданию единого языка, в котором богатство восточно-финских и карельских диалектов стало бы обновляющим и оживляющим фактором. Дальнейшее развитие финского литературного языка пошло именно по этому пути, по пути постоянного обогащения неисчерпаемыми сокровищами живого народного языка.

* * *

Сказка — самый интернациональный из всех жанров фольклора. Одни и те же сюжеты, одинаковые мотивы можно встретить в сказках народов, живущих в разных частях света и никогда не имевших прямых экономических и культурных связей. Сказки народов, живущих по соседству, и особенно при близких природных и социально-экономических условиях, во многом бывают схожи, но в то же время каждая сказка неповторима. Это вызвано тем, что в рамках одного и того же сюжета сталкиваются традиция и индивидуальное творчество сказителя, а национальная традиция вступает во взаимодействие с традицией соседнего народа, и, наконец, изменение социальных условий жизни народа подвергает сказку подчас коренной трансформации.

Карельская сказка чем-то похожа на русскую, на что обратил внимание уже в первой половине XIX века финский языковед и этнограф М. А. Кастрен. Это сходство прежде всего приметил и И. А. Худяков: «Поразительное сходство финских сказок с русскими, дающее повод думать, что они, может быть, перешли к финнам от нас, и побуждает нас обратить на них внимание наших исследователей»[4]. Так можно было писать на заре сказковедения. Теперь ни один фольклорист не рискнул бы высказываться так прямолинейно, потому что вопрос о сходстве сказок разных народов — проблема чрезвычайно сложная, и мы не будем здесь в нее углубляться. Заметим только, что сходство всегда в первую очередь бросается в глаза и его легче определить, чем различия, самобытность сказки.

Наиболее характерные для карельского репертуара сюжеты — это сказки о невинных страдалицах типа «Золушки», «Безручки», «Подмененной невесты», «Чудесных детей» (сюжет пушкинской «Сказки о царе Салтане») и подобные им. Эти международные сюжеты карелы «обработали» по-своему, согласно своим условиям и укладу жизни, нравственному чувству сострадания и жалости. Карельские сказки прелестны своей наивностью и непосредственностью — они рассказаны «детьми природы», живущими среди лесов на берегах больших и малых озер. Даже в сказках, записанных в XX веке, почти полностью отсутствуют реалии городского быта. Царь в них живет в крестьянской избе и отличается от крестьянина лишь тем, что не нищенствует; царский сын ходит на деревенские «бесёды» вместе со своими работниками и т. д. В этом проявляется сила традиции.

В карельской сказке привлекают внимание два женских образа, которые встречаются в разных сюжетах. Один из них — Сюоятар, неизменно представляющая зло, другой — старушка-вдова, мудрая советчица героя, полная противоположность Сюоятар. Имя это происходит от слова syôjâ — едящий (-ая), то есть людоедка, хотя непосредственно в роли людоедки Сюоятар не выступает. Она, как злой рок, всегда стремится разрушить счастье семьи: подменяет собою мать героини и становится злой мачехой; прикидывается повитухой и похищает чудесных сыновей у роженицы; губит девушку, невесту царевича, и занимает ее место… То, что Сюоятар обладает сверхъестественной способностью превращать людей в иное состояние и принимать облик идеальных женщин, не является просто сказочным вымыслом. Корни этого образа глубоко уходят в первобытное мышление. Уже в древней мифологии карел и финнов Сюоятар представляла злое начало, она неизменно причиняет вред человеку, от нее рождается змея, иногда она изображена драконом, выходящим из моря (в сказке «Ольховая Чурка» она — мать змеев, убитых героем и его товарищами). Сцена расправы над Сюоятар в сказках как бы предупреждает: окончательно от зла не избавиться, оно многолико и обладает способностью видоизменяться. Проваливаясь в яму с горящей смолой, Сюоятар успевает выкрикнуть заклинание: «Пусть обернутся мои глаза гадюками, волосы — воронами, а пальцы — пиявками, чтобы людям досаждать, труды людские пожирать!»

Старушка-вдова в сказках не обладает волшебной силой, это глубоко человечный образ. Она — мудрая, всезнающая женщина, к которой герой обращается за советом в самый критический момент. Она одна знает тайну, которая приводит действие к быстрой развязке. Без помощи этой мудрой женщины герой не смог бы наказать зло и восстановить справедливость.

Несомненно, карельские сказки ближе к русским, чем финские. Это и естественно. Карельская народность сформировалась в атмосфере новгородского влияния, финны же испытывали влияние шведской культуры, и не только шведской — известны давние связи Финляндии с государствами континентальной Европы. Отличие чисто внешнее между финской и карельской сказкой заключается в различных названиях «сановных» героев: в финских сказках это короли и королевы, принцы и принцессы (чаще все же просто королевские сыновья и дочери), а в карельских — царь, царева жена, царев сын, царева дочь. Салмелайнен, в целях стилистического единообразия, заменил царей королями, по традиции финской сказки и литературного языка. Финские сказки обнаруживают больше осведомленности в особенностях городского быта, что объясняется вековыми связями финских крестьян с торговыми городами страны. В разработке одних и тех же сюжетов финская традиция часто придерживается западно-европейской версии, а карельская — русской.

Но в сказках карел и финнов имеется и много общего. Общность их происхождения сказывается, например, в том, что сказки о животных — этот наиболее древний пласт сказочного эпоса — у них общие. Общими являются и многие своеобразные мотивы волшебных сказок. Карельские сказки не являются однородными, они отличаются в деталях в зависимости от того, в какой области Карелии были записаны. Историческая судьба карельского народа сложилась так, что в многовековой борьбе между Россией и Швецией его подчиняла своей власти то одна, то другая из воюющих сторон, и в конце концов Карелия была разделена на две части. Западные карелы, попавшие под длительное господство шведов, были насильственно обращены в католичество, позднее замененное лютеранством, и в конечном счете оказались в экономическом и культурном отношении связанными с финским народом. Это не могло не наложить отпечаток на их фольклор. Среди финских фольклористов и этнографов существует мнение, что Карелия

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.