Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин Страница 157

- Категория: Разная литература / Прочее

- Автор: Андрей Константинович Сорокин

- Страниц: 211

- Добавлено: 2025-08-21 16:08:22

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин краткое содержание

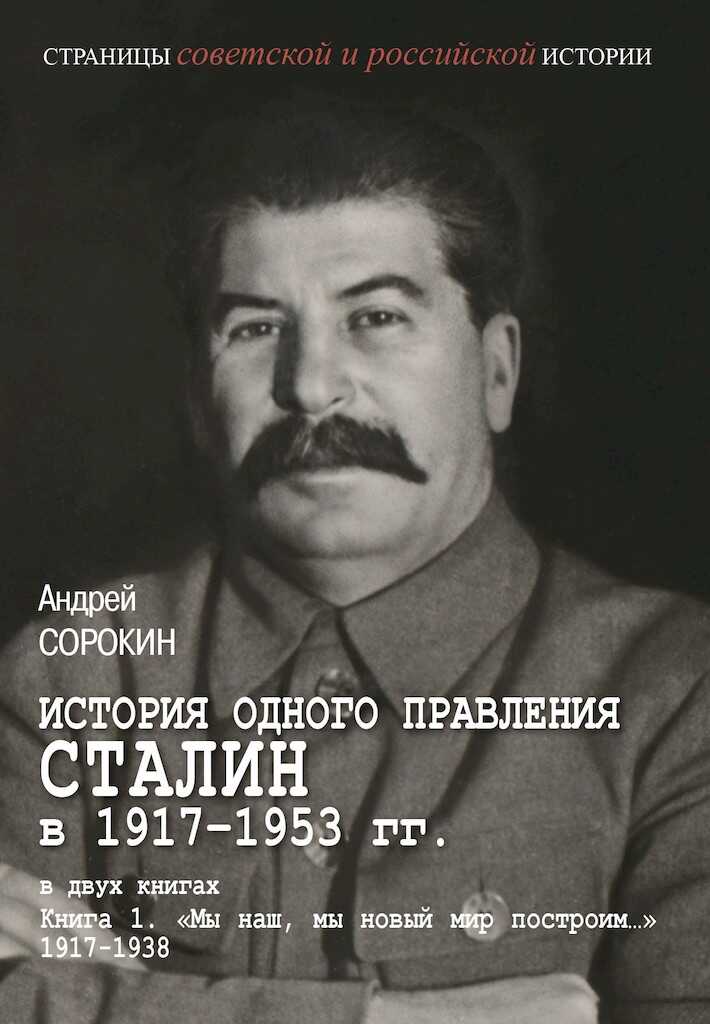

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин» бесплатно полную версию:Предлагаемое вниманию читателя издание посвящено самому острому периоду отечественной истории. В нем последовательно излагаются основные события политической и государственной деятельности И.В. Сталина в 1917–1953 гг. в контексте событий советской и мировой истории. Автор намеренно исключил из поля зрения события личной жизни советского вождя, сосредоточившись на эволюции политических взглядов и программных установок Сталина, содержании и механизмах принятия основных решений в сфере государственного управления, во многом определивших направление и итоги развития СССР в этот и последующие периоды. Из пространства анализа выведен досоветский период, не имеющий прямого отношения к истории становления советского государства как результата целенаправленной деятельности Сталина.

Книга первая «Мы наш, мы новый мир построим…» посвящена периоду 1917–1938 гг., книга вторая «Война и мир Сталина» раскрывает события периода 1939–1953 гг. Внутри каждого хронологического раздела содержание группируется посредством тематических параграфов, посвященных деятельности Сталина в конкретных сегментах политического и государственного управления. Подобное систематическое изложение событий политической и государственной жизни советского государства в 1917–1953 гг. через призму деятельности Сталина предпринимается впервые. Издание иллюстрировано фотографиями и документами, в первую очередь теми, что были написаны или отредактированы самим Сталиным. В работе использованы широкий круг архивных документов высших органов государственной и партийной власти РСФСР и СССР, источники личного происхождения, привлечена обширная историография.

Издание рассчитано на всех интересующихся отечественной историей.

Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин читать онлайн бесплатно

Борис Михайлович Шапошников

1930-е

[Из открытых источников]

Не пройдет и недели, как Ворошилов направит тем же адресатам еще одну докладную — о задачах по развитию Военно-воздушных сил. Предложения касались вопросов специализации авиации по родам, летно-тактических характеристик, вооружения самолетов, их количества, запасов «огнеприпасов» и др. Докладная зафиксировала, что «фактическое состояние на сегодня нашей авиационной техники и промышленности далеко не обеспечивает этих потребностей нашей авиации для обороны Союза». Ворошилов просил утвердить изложенную в записке «систему классов самолетов на 1936–39 годы для производства и снабжения», а также мобзаявку «на случай войны в 1937 году»[1492].

Рост напряженности на Дальнем Востоке, военные успехи Японии заставили советское руководство держать эту зону советских интересов под своим пристальным вниманием. В начале октября 1937 г. Сталин получил от Ворошилова докладную «Об особых мероприятиях 1937 года по Дальнему Востоку», адресованную ему и Молотову. В докладе Ворошилов сообщал о сверхнормативном росте в августе-сентябре численности РККА на 59 тыс. чел., что было сделано для усиления обороноспособности Дальнего Востока, а также представил обоснование необходимости «дополнительного отпуска денежных средств и различных фондов». Сталин, не возражая по существу, дал поручение Молотову, причем подчеркнул, что поручение это носит персональный характер: «Просьба ознакомиться. Тут что-то сильно преувеличены расходы. Невозможно голосовать»[1493].

24 марта 1938 г. Б.М. Шапошников, сменивший репрессированного Егорова на посту начальника Генштаба, подготовил записку с соображениями об основах стратегического развертывания на Западе и Востоке.

В ней и были уточнены базовые подходы советского политико-военного руководства к военному планированию на ближайший период: «Складывающаяся политическая обстановка в Европе и на Дальнем Востоке как наиболее вероятных противников СССР выдвигает фашистский блок — Германию, Италию, поддержанных Японией и Польшей. Эти государства ставят своей целью доведение политических отношений с СССР до вооруженного столкновения». С другой стороны, «сильно колеблющаяся политика Англии и Франции позволяет фашистскому блоку в Европе пойти на договоренность, в случае войны его с Советским Союзом». Что касается таких государств, как Финляндия, Эстония, Латвия, Румыния, Болгария, Турция, то «возможно», что они «сохранят свой нейтралитет, выжидая результата первых столкновений, но не исключается и их прямое участие в войне на стороне фашистского блока». Далее Шапошников делает вывод о том, что Советскому Союзу «нужно быть готовым к борьбе на два фронта: на Западе против Германии и Польши и частично против Италии с возможным присоединением к ним лимитрофов и на Востоке против Японии»[1494]. 1 марта 1936 г. в беседе с Роем Говардом (запись была опубликована затем в «Правде») Сталин заметил: «Имеются, по-моему, два очага военной опасности. Первый очаг находится на Дальнем Востоке, в зоне Японии… Второй очаг находится в зоне Германии»[1495]. Из этих оценок, родившихся, вероятнее всего, в ходе обмена мнениями между высшими представителями политического и военного истеблишмента, и будет исходить советское политическое руководство, выстраивая свою политическую линию на обоих направлениях в 1938–1939 гг., ставшими переломными в мировой истории.

Сталин вряд ли случайно поставил Японию на первое место в иерархии «очагов военной опасности». Именно ситуация на Дальнем Востоке в этот период вызывала его наибольшее беспокойство. Действия Японии, на этом театре в 1930-е переросли в полномасштабную военную экспансию на континенте.

Что касается оперативно-тактических наработок, то в руководстве Красной армии возобладали представления о приоритетности концепции так называемой активной обороны. Выступая на заседании Военного совета в ноябре 1938 г., начальник Генштаба Б.М. Шапошников подчеркнул: «Вся система нашей подготовки в 1939 г. в основном должна быть насыщена не оборонительными тенденциями, а идеей наступательной операции. Обороне должно быть уделено внимание постольку-поскольку»[1496]. В проекте Полевого устава РККА 1939 г. было написано: «Если враг навяжет нам войну, Рабоче-Крестьянская Красная Армия будет самой нападающей из всех нападающих армий». Эта направленность оперативно-тактической подготовки была характерна для РККА вплоть до вторжения в пределы СССР войск вермахта 22 июня 1941 г. Нет никаких сомнений в том, что эта установка военного руководства была полностью согласована с позицией политического руководства, то есть Сталина.

В середине 1930-х гг. значительные изменения произошли в системе органов стратегического руководства вооруженными силами. 20 июня 1934 г. постановлением ЦИК СССР был упразднен Реввоенсовет СССР, работавший как коллегия при Наркоме по военным и морским делам. Сам наркомат был переименован в Наркомат обороны СССР. Наркому обороны в оперативном отношении подчинялись командующие войсками военных округов, армий, флотов. «Он же стоит во главе Рабоче-крестьянской красной армии», — было записано в Положении о Народном комиссариате обороны Союза ССР. Нарком являлся главнокомандующим в условиях военного времени. В состав наркомата входили 27 управлений и отделов, 24 инспектора, причем Штаб РККА функционировал на правах одного из управлений наркомата, и лишь в сентябре 1935 г. после его преобразования в Генеральный штаб его функции изменяются, повышается статус. 22 ноября 1934 г. ЦИК и СНК СССР утвердили Положение о народном комиссаре обороны СССР и Положение о Военном совете при народном комиссаре обороны СССР. Военный совет учреждался в качестве совещательного органа, его члены утверждались Совнаркомом СССР по представлению наркома. В марте 1938 г. совместным постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР при народном комиссаре обороны был создан Главный военный совет (ГВС), который заменил Военный совет, в его состав в качестве формально рядового члена входил и Сталин. В апреле аналогичным образом создается ГВС Военно-морского флота[1497]. В январе 1935 г. в составе Военно-морских сил РККА образуются Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский флоты. Затем в мае были образованы новые военные округа: Киевский, Забайкальский, Уральский, Закавказский. 30 декабря 1937 г. постановлением ЦИК и СНК СССР был создан Наркомат Военно-Морского Флота СССР. В июле 1938 г. решением ГВС РККА Киевский и Белорусский военные округа были преобразованы, в их названия добавили слово «особый».

Результатом анализа изменений в международной обстановке явилась разработка и принятие 29 ноября 1937 г. в СССР нового мобилизационного плана на 1938–1939 гг. (МП-22). Им предусматривался рост числа стрелковых частей РККА в 1,7 раза, увеличение количества тяжелых танковых бригад с четырех до девяти, количества артиллерийских орудий и танков на 50 %, изменялась структура ВВС. Численность мобилизованной Красной армии устанавливалась в 6 503 500, в мирное время — 1 665 790 человек [1498].

«О реорганизации военной промышленности»

В связи со своим пониманием военной угрозы советское руководство пыталось решать не только армейские проблемы, но, как уже отмечалось, и вопросы развития военной промышленности.

Общий политический курс на вытеснение «царских специалистов» из всех основных сфер жизни Советского государства проявился и в этой сфере. 29 марта 1929 г. Политбюро получило подписанную зампредом ОГПУ Ягодой докладную записку по следственному делу

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.