Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин Страница 119

- Категория: Разная литература / Прочее

- Автор: Андрей Константинович Сорокин

- Страниц: 211

- Добавлено: 2025-08-21 16:08:22

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин краткое содержание

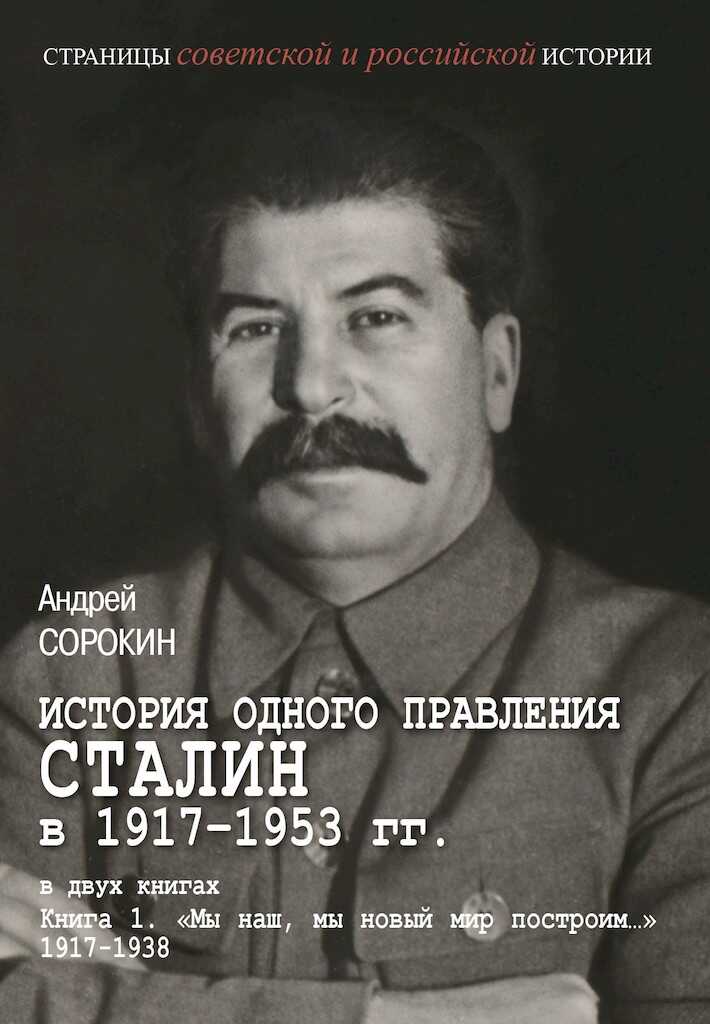

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин» бесплатно полную версию:Предлагаемое вниманию читателя издание посвящено самому острому периоду отечественной истории. В нем последовательно излагаются основные события политической и государственной деятельности И.В. Сталина в 1917–1953 гг. в контексте событий советской и мировой истории. Автор намеренно исключил из поля зрения события личной жизни советского вождя, сосредоточившись на эволюции политических взглядов и программных установок Сталина, содержании и механизмах принятия основных решений в сфере государственного управления, во многом определивших направление и итоги развития СССР в этот и последующие периоды. Из пространства анализа выведен досоветский период, не имеющий прямого отношения к истории становления советского государства как результата целенаправленной деятельности Сталина.

Книга первая «Мы наш, мы новый мир построим…» посвящена периоду 1917–1938 гг., книга вторая «Война и мир Сталина» раскрывает события периода 1939–1953 гг. Внутри каждого хронологического раздела содержание группируется посредством тематических параграфов, посвященных деятельности Сталина в конкретных сегментах политического и государственного управления. Подобное систематическое изложение событий политической и государственной жизни советского государства в 1917–1953 гг. через призму деятельности Сталина предпринимается впервые. Издание иллюстрировано фотографиями и документами, в первую очередь теми, что были написаны или отредактированы самим Сталиным. В работе использованы широкий круг архивных документов высших органов государственной и партийной власти РСФСР и СССР, источники личного происхождения, привлечена обширная историография.

Издание рассчитано на всех интересующихся отечественной историей.

Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин читать онлайн бесплатно

Центр будет тормозить развитие колхозной торговли зерном, которая могла бы смягчить последствия голода. В ноябре 1932 г. в новосибирский крайком была направлена шифротелеграмма за подписями Сталина, Молотова, Кагановича, разрешавшая колхозную торговлю хлебом только тем областям и краям, которые полностью выполнили план хлебосдачи[1097]. Эта мера станет инструментом, широко использовавшимся для давления на проштрафившиеся районы.

Шифротелеграмма Леонова И.В. Сталину о положении с хлебом в Западной Сибири

8 мая 1932

Резолюция — автограф И.В. Сталина

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 43. Л. 60]

Именно тогда советское руководство вновь решилось на закупку зерна за границей. В апреле 1932 г. СТО СССР принял решение «для восстановления госфонда произвести закупку за границей 16 тыс. т пшеницы и муки»[1098]. В начале мая Политбюро решило «выразить благодарность» ряду исполнителей «за успешно проведенную операцию по закупке и доставке хлеба во Владивосток»[1099]. За что именно, разъясняет шифротелеграмма Сталина, в которой он 8 мая сообщил секретарю Восточно-Сибирского крайкома Ф.Г. Леонову: «Уже куплено в Канаде дополнительно 3 млн пуд. хлеба. Хлеб поступит во Владивосток для Дальвоста и Востсибири. Свою долю получите. Просьба выполнить наряд на вывоз Запсибирь»[1100].

По мере распространения голода стала массовой стихийная миграция крестьян из голодающих районов. Под угрозой оказалась посевная кампания 1933 г. Чтобы не допустить оттока рабочей силы, Политбюро приняло ряд решений, направленных на борьбу с массовыми выездами. В Поволжье, на Северном Кавказе, Украине была фактически установлена блокада голодающих районов. Соответствующее решение оформило постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 22 января 1933 г., затем оно «по мере необходимости» распространялось на другие районы страны. Одно из таких решений, инициированное руководством Нижне-Волжского края, публикуется в этой книге[1101].

В разгар голода сталинское руководство начало очередное наступление на пропагандистском фронте. В феврале 1933 г. в Москве собрался I съезд колхозников-ударников. Сталин выступил на съезде: «Мы добились того, что миллионные массы бедняков, жившие раньше впроголодь, стали теперь в колхозах середняками, стали людьми обеспеченными… Мы не можем остановиться на этом достижении. Чтобы двинуться дальше… мы должны сделать второй шаг, мы должны добиться нового достижения. В чем состоит этот второй шаг? Он состоит в том, чтобы поднять колхозников еще выше… чтобы сделать всех колхозников зажиточными. Да, товарищи, зажиточными. (Продолжительные аплодисменты)»[1102].

Преодоление голода стало возможным в результате сочетания действия природных факторов и скорректированной государственной политики. Массовый характер приобрела помощь центра пострадавшим от голода районам в виде поставок продовольствия, зерна для семенного и фуражного фондов, списания недоимок по государственным платежам, снижения планов хлебосдачи, усиления мер организационного характера[1103]. В вопросе о том, была ли эта помощь достаточной — оценки исследователей расходятся. Одни считают государственную политику главным фактором, позволившим смягчить остроту голода, другие считают совокупный объем этой поддержки каплей в море[1104]. Так или иначе, но, судя по всему, следует признать справедливым вывод, что «в совокупности отказ от экспорта хлеба и реализация хлебных запасов могли улучшить положение в основных голодающих районах 25–30 млн человек. Во всяком случае, массовая смертность от голода могла быть исключена»[1105].

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о распространении на Нижнюю Волгу постановления СНК и ЦК ВКП(б) от 22 января 1933 г. о самовольном выезде крестьян из пределов своей области

16 февраля 1933

Подписи — автографы И.В. Сталина, В.М. Молотова, Л.М. Кагановича

[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 974. Л. 27]

Названные меры сыграли определенную роль в предотвращении нарастания смертности в результате голода, которая, однако, приобрела характер демографической катастрофы. По различным подсчетам авторитетных исследователей, потери населения от голода 1932–1933 гг. составили от 4,6 млн до более чем 7 млн чел. Последний показатель включает в себя сверхсмертность, снижение рождаемости и безвозвратную миграцию[1106]. Но последние исследования массивов архивных документов ставят вопрос о необходимости пересмотра этих данных в сторону увеличения. Как сообщается в третьем томе фундаментального межархивного издания документов «Голод в СССР. 1929–1934», только в 1933 г., на пике голода, могли умереть 5,6 млн чел., а к косвенным жертвам голода в этом году, на численность которых указывает дефицит рождаемости, следует отнести еще 3 млн чел.[1107]

Важно отметить, что исследования российских и зарубежных специалистов не дают большинству из них оснований рассматривать голод начала 1930-х гг. как целенаправленную политику истребления по национальному признаку (концепция «голодомора»)[1108]. Происшедшее в результате «усмирение голодом» крестьянства[1109], как нам кажется, может рассматриваться лишь как одно из непредвиденных последствий реализации политических установок советского руководства, направленных на коллективизацию сельскохозяйственного производства с целью мобилизации продовольственных ресурсов.

«Двинуть дальше колхозное движение и развернуть вовсю колхозное строительство». Коллективизация сельскохозяйственного производства во второй половине 1930-х гг

События начала 1930-х гг. подвигли советское руководство к размышлениям о некотором изменении политики в аграрном секторе. 19 января 1933 г. СНК и ЦК приняли постановление «Об обязательных поставках зерна государству колхозами и единоличными хозяйствами»[1110]. С целью повысить материальную заинтересованность крестьян постановлением, с одной стороны, предусматривался отказ от «не вполне определенной» контрактационной системы заготовок зерновых (фактической, с другой стороны, продразверстки), которая осуществлялась с конца 1920-х, и вводилась фиксированная погектарная норма сдачи зерна по установленным государственным ценам. Правда, как отмечается в литературе, это постановление практически так и осталось на бумаге[1111]. 20 июня за подписями Сталина и Молотова вышло еще одно совместное постановление СНК и ЦК с аналогичным названием, призванное подтвердить январские директивы: «В отличие от прежних лет поставка зерна государству… будет производиться не по меняющимся планам, а по твердым и неизменным нормам, установленным законом… никакие встречные планы по сдаче зерна впредь не должны быть допущены ни при каких условиях». Сделав шаг навстречу крестьянству в одном направлении, постановление компенсировало его отступлением в другом: «прекратить колхозную и индивидуально-крестьянскую торговлю хлебом». Подчеркивался обязательный характер сдачи зерна государству не только колхозами и единоличными хозяйствами, но и колхозниками, посеявшими зерновые культуры на приусадебных землях: «Никакое уклонение… не должно быть допущено ни под каким видом»[1112].

Выход из острой фазы голода и недостаточная экономическая эффективность колхозного строя делали неизменно актуальной задачу закупок продовольствия за рубежом. СНК СССР в октябре 1933 г. принял решение о закупке в Канаде 500 т высокоурожайной яровой пшеницы для посева. На 1934 г. было принято решение о закупке 4 млн пудов хлеба за границей. Закупки продовольствия продолжились и в дальнейшем. Причем закупать будут не только хлеб,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.