Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин Страница 114

- Категория: Разная литература / Прочее

- Автор: Андрей Константинович Сорокин

- Страниц: 211

- Добавлено: 2025-08-21 16:08:22

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин» бесплатно полную версию:Предлагаемое вниманию читателя издание посвящено самому острому периоду отечественной истории. В нем последовательно излагаются основные события политической и государственной деятельности И.В. Сталина в 1917–1953 гг. в контексте событий советской и мировой истории. Автор намеренно исключил из поля зрения события личной жизни советского вождя, сосредоточившись на эволюции политических взглядов и программных установок Сталина, содержании и механизмах принятия основных решений в сфере государственного управления, во многом определивших направление и итоги развития СССР в этот и последующие периоды. Из пространства анализа выведен досоветский период, не имеющий прямого отношения к истории становления советского государства как результата целенаправленной деятельности Сталина.

Книга первая «Мы наш, мы новый мир построим…» посвящена периоду 1917–1938 гг., книга вторая «Война и мир Сталина» раскрывает события периода 1939–1953 гг. Внутри каждого хронологического раздела содержание группируется посредством тематических параграфов, посвященных деятельности Сталина в конкретных сегментах политического и государственного управления. Подобное систематическое изложение событий политической и государственной жизни советского государства в 1917–1953 гг. через призму деятельности Сталина предпринимается впервые. Издание иллюстрировано фотографиями и документами, в первую очередь теми, что были написаны или отредактированы самим Сталиным. В работе использованы широкий круг архивных документов высших органов государственной и партийной власти РСФСР и СССР, источники личного происхождения, привлечена обширная историография.

Издание рассчитано на всех интересующихся отечественной историей.

Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…», 1917–1938 - Андрей Константинович Сорокин читать онлайн бесплатно

К этому времени в полной мере проявило себя снижение товарности сельскохозяйственного производства. Аграрная революция, проведенная большевиками в духе программы, заимствованной у эсеровской партии, привела к ликвидации высокотоварных помещичьих и крупных крестьянских хозяйств и самому широкому распространению мелкотоварного производства в мелких крестьянских хозяйствах. Самым ощутимым проявлением мелкотоварности стало сокращение экспорта зерна. В самом урожайном 1926 г. вывоз зерна из СССР в сопоставимых границах составил всего лишь 24 % от уровня 1913 г.[1030] На внутреннем продовольственном рынке, как уже говорилось, затруднения становились постоянными. Единственным способом, гарантирующим непрерывные поставки в город продовольствия по приемлемым для городского населения ценам, стала видеться система принудительных продаж крестьянами сельскохозяйственной продукции по ценам, навязанным государством.

Первые успехи индустриализации дали основание считать, что растущая промышленность сможет обеспечить техническое вооружение аграрного сектора, укрупненного (коллективизированного) в целях повышения его товарности. «Индустрия есть тот ключ, при помощи которого можно перестроить отсталое и раздробленное земледелие на базе коллективизма», — сказал Сталин на том же ноябрьском пленуме 1928 г. Причину того, что «темп развития сельского хозяйства… чрезмерно отстает от темпа развития индустрии», Сталин видел в том, что сельское хозяйство развивается «на основе самого раздробленного и отсталого мелкотоварного крестьянского хозяйства»[1031].

В декабре 1927 г. на XV съезде ВКП(б) он указал выход, увидев его «в переходе мелких и распыленных крестьянских хозяйств в крупные и объединенные хозяйства на основе общественной обработки земли… на базе новой, высшей техники». Правда, в тот момент Сталин, как и большинство представителей советского политического руководства, говорил о постепенном характере обобществления, осуществляемого «не в порядке нажима, а в порядке показа и убеждения»[1032].

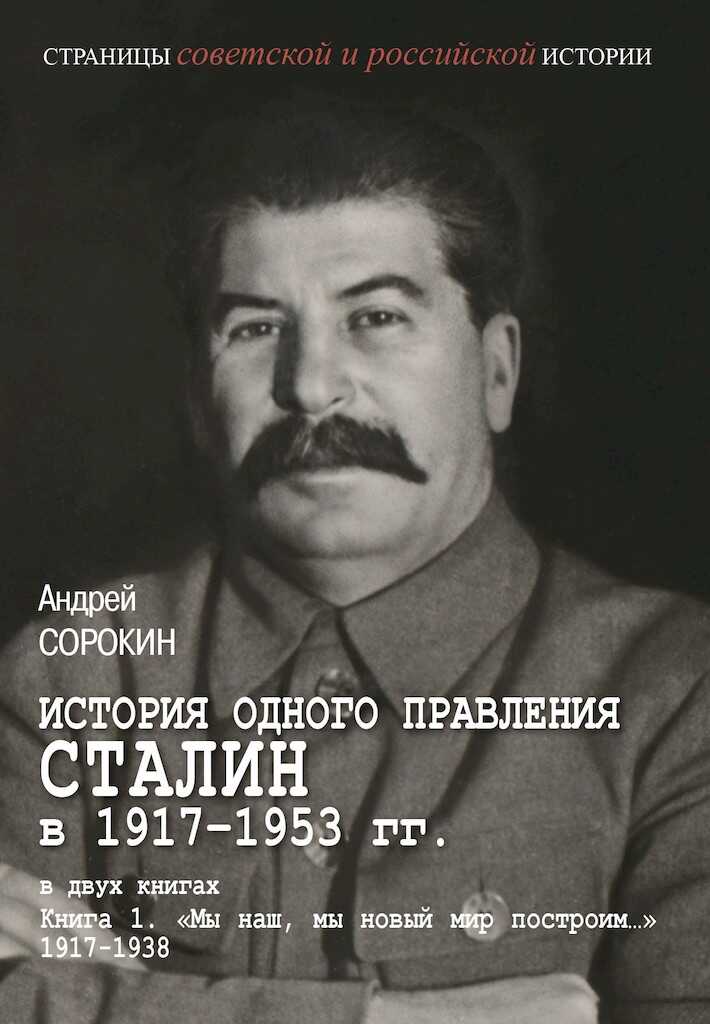

И.В. Сталин в кабинете в Кремле

13 апреля 1932

Фотограф Д. Эббе

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1650. Л. 15 об.]

Курс на коллективизацию вырастал из затруднений в хлебозаготовках 1927–1928 гг. и быстро сложившихся «чрезвычайных» практик, целью которых была мобилизация хлебных ресурсов, а не преобразование сельского хозяйства на коллективных началах. Коллективизация стала средством решения основной для политического руководства задачи — обеспечить растущее население городов хлебом, а нужды импорта для целей индустриализации — валютой от продажи зерна за рубеж. Задача трансформации аграрного сектора, занимавшая в риторических формулах сталинского руководства едва ли не главное место, в реальности имела, конечно, подчиненное положение.

Сталин не был единственным и не был первым, кто ставил вопрос о коллективизации в повестку дня. Еще на VIII съезде Советов РСФСР в декабре 1920 г. обсуждались подходы к тотальной регламентации производственных процессов сельхозпроизводителя, возможности лишить крестьянина права распоряжаться результатами труда. Предотвратила тогда развитие этой тенденции только позиция Ленина, заявившего, что «мечтать о переходе к социализму и коллективизации не приходится»[1033].

В течение 1920-х гг. большевистское руководство пришло к выводу о необходимости проведения коллективизации. На XV съезде ВКП(б), принявшем в декабре 1927 г. первый пятилетний план, была одобрена и пространная резолюция «О работе в деревне». Теме колхозного строительства в ней было отведено два небольших абзаца в пункте 4 раздела IV. Все, на что нацеливала резолюция съезда партийные организации, сводилось в тот момент к необходимости «усилить помощь делу колхозного строительства»[1034]. Расхождения в среде партийного руководства позднее коснутся не принципа, а темпов преобразований.

Согласно первоначально утвержденным показателям, до конца первой пятилетки (к 1933 г.) доля валовой продукции колхозов должна была достигнуть 11,4 % в общем объеме производимой сельскохозяйственной продукции. Однако поставленная задача увеличения темпов индустриализации требовала, по мнению Сталина, пересмотра планов коллективизации с целью увеличить таким образом объемы производства товарного хлеба.

Одной из основных причин перехода к сплошной коллективизации, предусматривавшей иные темпы и уровень обобществления, стал кризис хлебозаготовок конца 1927 — начала 1928 г. Корни этого кризиса усматривались в том, что крестьяне придерживают хлеб, стремясь взвинтить цены. В начале 1928 г. Сталин совершил поездку в Сибирь, в ходе которой потребовал максимально нажать на «кулаков и спекулянтов»[1035].

Административный нажим дал определенные результаты, и чрезвычайные методы хлебозаготовок, использованные в начале 1928 г., были узаконены. В марте 1929 г. Политбюро одобрило предложение Кагановича о том, чтобы распространить на все районы страны «урало-сибирский» метод хлебозаготовок. «Инициатива проведения твердого планового задания по хлебозаготовкам по селам и деревням» должна была исходить от «общественных организаций» (и проводиться через общие собрания граждан), а не от органов управления или хлебозаготовительных организаций — таков был «иезуитский» план Кагановича. Постановление ВЦИК и СНК СССР от 27 июня 1929 г. «О расширении прав местных советов по содействию выполнению государственных заданий и планов» прямо предписывало в случае сопротивления применять силу. Сопротивление принудительным хлебозаготовкам каралось в соответствии с Уголовным кодексом РСФСР[1036]. Именно это постановление фактически завершало эпоху нэпа в аграрном секторе еще до принятия решения о сплошной коллективизации. Меры принудительного характера дали результат. В декабре 1929 г. в письме Молотову Сталин с удовлетворением заметил: «Дела с хлебозаготовками идут. Сегодня решили увеличить неприкоснов[енный фонд продовольственный] до 120 миллионов пудов. Подымаем нормы снабжения в промышленных городах вроде Иваново-Вознесенска, Харькова и т. п. …»[1037] При проведении хлебозаготовок всячески стимулировалось колхозное строительство. В том же письме Сталин зафиксировал итоги «нажима» в деле коллективизации: «Бурным потоком растет колхоз[ное] движение… У наших правых глаза на лоб лезут…»

Письмо И.В. Сталина В.М. Молотову о хлебозаготовках, росте колхозного движения и решения вопроса о КВЖД.

5 декабря 1929

Автограф И.В. Сталина

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5388. Л. 9–10]

Сталин не раз прямо указывал на место аграрного сектора в намеченной программе преобразований. 19 ноября 1928 г., выступая с речью на пленуме ЦК «Об индустриализации и о правом уклоне в ВКП(б)», он сказал: «Но надо помнить и то, что если индустрия является ведущим началом, то сельское хозяйство представляет базу развития индустрии и как рынок, поглощающий продукцию индустрии, и как поставщик сырья и продовольствия, и как источник экспортных резервов, необходимых для того, чтобы ввезти оборудование для нужд народного хозяйства». Назвал Сталин и главный ресурс аграрного сектора — «зерновое хозяйство», развитие которого следовало «подогнать» к темпу развития индустрии[1038]. «Подгонять» поначалу стали не столько зерновое хозяйство, сколько хлебозаготовки. Весной 1929 г. Сталин направил на места целый ряд телеграмм (сохранились в его личном архиве), подхлестывающих хлебозаготовки. Одну из них, адресованную секретарю Нижне-Волжского крайкома партии Б.П. Шеболдаеву и председателю крайисполкома М.И. Хлоплянкину, мы публикуем на страницах этой книги[1039].

29 августа 1929 г. Политбюро приняло постановление «О

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.