Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография Страница 62

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Культурология

- Автор: Олег Лекманов

- Год выпуска: -

- ISBN: -

- Издательство: -

- Страниц: 136

- Добавлено: 2020-11-15 08:01:15

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография краткое содержание

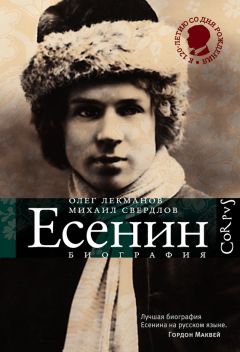

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография» бесплатно полную версию:Эта книга о Сергее Есенине (1895–1925) – новый, непредвзятый взгляд на его драматическую судьбу. Здесь подробно исследованы обстоятельства его жизни, в которой порой трудноразличимы миф и реальность, маска и подлинное лицо. Авторы книги – авторитетные филологи, специалисты по литературе русского модернизма – на основе многочисленных документальных свидетельств стремятся воссоздать образ Есенина во всей его полноте. Следуя от раннего детства до трагического финала жизни поэта, они выявляют внутреннюю логику его биографии. Книга содержит около трехсот иллюстраций и снабжена аннотированным указателем имен.

Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография читать онлайн бесплатно

Сопоставляя жизненные драмы Блока и Есенина, Г. Адамович писал: “Замечательно в стихах его (Блока. – О. Л., М. С.) то, что каждое из них продолжается и дополняет другое, как комментарий к его внутренней биографии, с отчетливо намеченной линией восхождения и падения. Пожалуй, на этом и основана действенность блоковских стихов: читатель мало-помалу превращается в свидетеля драмы, причем свободной от влияния житейских невзгод, – как в случаях сравнительно мелких, скажем, у Есенина. Ни притворства, ни позы, ни лжи, ни кокетства, ни жалоб. Драма Блока развивается без вмешательства каких-либо случайностей, исключительно в силу того, что он был человеком, который искал “не счастья, а правды”…”[1113] А между тем, подхватывая темы второго и частично третьего тома Блока, Есенин не подражает учителю, а спорит с ним. Тактика “хулиганских” стихов 1920–1922 годов и “Москвы кабацкой” – не почтительное следование блоковским образцам, а вторжение и захват.

С блоковской поэзией обычно связывают открытие литературной личности:

“Блок – самая большая лирическая тема Блока, – формулирует Тынянов. – Эта тема притягивает как тема романа еще новой, нерожденной (или неосознанной) формации. Об этом лирическом герое и говорят сейчас.

Он был необходим, его окружает легенда, и не только теперь – она окружала его с самого начала, казалось даже, что она предшествовала самой поэзии Блока, что его поэзия только развила и дополнила постулированный образ.

В образ этот персонифицируют все искусство Блока; когда говорят о его поэзии, почти всегда за поэзией невольно подставляют человеческое лицо – и все полюбили лицо, а не искусство”[1114].

Но тот же Тынянов замечает, что Есенин идет по этому опасному пути – дальше: “Литературная, стиховая личность Есенина раздулась до пределов иллюзии. Читатель относится к его стихам как к документу, как к письму, полученному по почте от Есенина”[1115].

Стихи как “документ”, как личное “письмо” – такова сознательная установка Есенина. “Житейские невзгоды” в его поэзии не есть результат “вмешательства случайностей”, как пишет Адамович, – нет, невзгоды эти нужны поэту: из них Есенин творит небывалое по своей наглядности представление.

По мысли В. Шкловского, “искусство явилось для него <Есенина> не отраслью культуры, но суммой знания – умения (по Троцкому) с расширенной автобиографией. Пропавший, погибший Есенин – эта есенинская поэтическая тема, она, может быть, и тяжела для него, как валенки не зимой[1116], но он не пишет стихи, а стихотворно развертывает свою тему”[1117]. Это “развертывание”, “раздувание” житейского – смелый тактический ход в битве за публику, ход от театрализации стиха к театрализации жизни.

“Актеры, я заметил, – размышляет Э. Герман, – питали к нему (Есенину. – О. Л., М. С.) особенную нежность. Может быть, потому, что он так эффектно “играл” свою жизнь.

Играл по старинке, нутром, как играли во времена Качалова”[1118].

“…Он самую свою жизнь строил по придуманному им авторскому лицу”, – позже добавит Н. Вольпин[1119].

Есенину-имажинисту больше не нужен блоковский миф и условные маски: он хочет заставить зрителей своей драмы стихи воспринимать как свидетельства о происшествиях, а происшествия – как продолжение стихов; он пытается стереть границу, отделяющую искусство от быта, все делает для того, чтобы уже было нельзя разобрать – где кончается поэзия, где начинается жизнь. Так доводятся до предела тенденции эпохи – расширение звучащего слова, театрализация стиха, “зрелищное понимание биографии”[1120].

Галина Бениславская. 1920-е

Красноречивым примером того, сколь ошеломляюще воздействовала на окружающих есенинская поэтическая личность, могут послужить мемуары Г. Бениславской, влюбившейся в Есенина именно на поэтическом вечере: ”Главное для меня в нем был не поэт, а та бешеная стихийность. Ведь стихи можно в книгах читать, слушать на вечерах. Но для меня это никогда, ни до, ни после, не связывалось с личностью поэта” [1121].

По есенинским стихам можно было узнать его в лицо: “Тех волос золотое сено / Превращается в серый цвет”; “Я нарочно иду нечесаным, / С головой, как керосиновая лампа, на плечах…”; “Я только крепче жму тогда руками / Моих волос качнувшийся пузырь”; “Как васильки во ржи, цветут в лице глаза”; “Были синие глаза, да теперь поблекли”. По лицу же, воспринятому как цитата, узнавались его стихи. “Есенин влюблен в желтизну своих волос. Она входит в образный строй его поэзии”, – замечает Н. Волыпин[1122]. В есенинской “легкой походке” искали секрет его поэтического ритма:

“Мне отчасти раскрылся секрет песенности стихов Есенина, то их своеобразие, которое сам он называл: “моя походка”.

Да, именно, – это была легкая, удобная, спорая, бодрящая походка человека, который шагает по гладкой тропе, а сам о чем-то задумался[1123].

Из переулка “легкая походка” непринужденно влетала в строку: “В переулке каждая собака / Знает мою легкую походку”[1124].

“Стиль жизни и стиль поэзии совпали”[1125]; Орфей, не выпуская лиры, вместо Аида спустился в реальный кабак. Вчерашние скандалы стали восприниматься как прелюдия к “горчайшей усладе”[1126] стихов, стихи же обещали новые скандалы[1127].

“Литературный герой – Сергей Есенин, – поражались современники, – не был только литературным героем – это живой Сергей Есенин, введя свое “я” в стихи, пропивал свою жизнь”[1128]. Рассказывая об этом в своих произведениях, поэт обращался к публике не только как к слушателям, зрителям, свидетелям – каждому из них он раскрывался как лучшему, единственному другу. Между ними, поэтом и слушателем, как будто уже не оставалось ни поэтической условности, ни разделяющей рампы: “До дна обнажена душа поэта”[1129].

“Есенин читал <…> так, словно исповедовался перед нами в самых своих сокровенных раздумьях и переживаниях, – передает Б. Соловьев свои впечатления от чтения стихотворения “Разбуди меня завтра рано…”, – делился опытом всей своей жизни, раскрывал свою судьбу <…> А когда по всему притихшему залу послышалось:

Разбуди меня завтра рано,Засвети в нашей горнице свет… —

то, казалось, <…> начинается новое бытие человека, впервые ждущего встречи со всеми людьми, живущими в родной стране, и готового полностью разделить с ними все их самые сокровенные думы, чаянья, упования… И разве могут они и сами не раскрыться перед ним до конца и не принять его в свой внутренний мир?

Нет, и они также выйдут ему навстречу – и примут его в свое сердце как лучшего друга, брата, соратника в любых деяниях и начинаниях”[1130].

Есенин заставлял следить за его жизнью по стихам, сочувствовать ему, надеяться и отчаиваться вместе с ним. Поэт, как “русский паренек, рязанскии мужичок на площади, при всем честном народе падает на колени, ударяет кулаком в грудь: “Бра-атцы, тоска-а””[1131], – и народ готов поверить, что его “каждая песнь написана кровью пораненных жил”[1132], и еще при жизни оплакать поэта.

Плакал Горький. Плакал Шаляпин[1133].

Самые разные люди, говоря о Есенине, повторяли одни и те же прочувствованные слова. Допустим, в устах советского журналиста Н. Вержбицкого формула: “Все хватало за самое сердце” – звучит как штамп. Но вот отклик полуграмотной сибирской крестьянки: “Крючком задеет за сердце” [1134] – совпадает с вердиктом эмигрантских законодателей вкуса, строгих эстетов Г. Иванова и Г. Адамовича, вроде бы привыкших глядеть на Есенина сверху вниз: “Действительно, есть что-то за сердце хватающее, пронзительное”[1135]; что-то ударяет “по русским сердцам” с “неведомой силой”[1136]. А это уже чудо – вроде деревьев, танцующих под звуки Орфеевой лиры.

Но вспомним ироническую улыбку больного, умирающего Блока. А если, по символистскому обычаю, увидеть в ней пророчество намеком? Во всяком случае, стоит сопоставить эту горькую улыбку с фразой из давнего (1915 года) блоковского письма к Есенину[1137]: “За каждый шаг свой рано или поздно придется дать ответ, а шагать теперь трудно, в литературе, пожалуй, всего трудней <…> сам знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унес и чтобы болото не затянуло” – не “болото” ли это блоковского второго тома?

А еще можно обратить внимание на перекличку строк из есенинского стихотворения 1916 года (которые юный поэт тогда же обсуждал с Блоком): “Если и есть что на свете – / Это одна пустота”[1138] – с одним местом из блоковской статьи “Русские дэнди”. В статье приводится диалог Блока с молодым поэтом:

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.