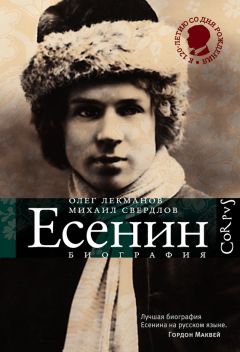

Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография Страница 49

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Культурология

- Автор: Олег Лекманов

- Год выпуска: -

- ISBN: -

- Издательство: -

- Страниц: 136

- Добавлено: 2020-11-15 08:01:15

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография» бесплатно полную версию:Эта книга о Сергее Есенине (1895–1925) – новый, непредвзятый взгляд на его драматическую судьбу. Здесь подробно исследованы обстоятельства его жизни, в которой порой трудноразличимы миф и реальность, маска и подлинное лицо. Авторы книги – авторитетные филологи, специалисты по литературе русского модернизма – на основе многочисленных документальных свидетельств стремятся воссоздать образ Есенина во всей его полноте. Следуя от раннего детства до трагического финала жизни поэта, они выявляют внутреннюю логику его биографии. Книга содержит около трехсот иллюстраций и снабжена аннотированным указателем имен.

Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография читать онлайн бесплатно

Лев Троцкий

Портрет работы Ю. П. Анненкова. 1923

То, что для других непременно обернулось бы бедой, имажинистам сходило с рук: громят анархистов (осень 1919 года), а с глашатая анархизма Шершеневича как с гуся вода, громят эсеров (1921–1922) – и даже не вспоминают о сотрудничестве с ними Есенина; детям сходят с рук их спекуляции и резкие политические выступления. По воспоминаниям Шершеневича, как-то после очередной выходки и очередного веселого допроса имажинисты поняли: “Советская страна нас любит и ждет от нас дальнейших подвигов” [849].

Однако на самом деле имажинисты не были “больными детьми” и вовсе не собирались пускать такое важное дело, как диалог с властью, на самотек. Главный секрет имажинистского лавирования – в утверждении независимости от системы при одновременном налаживании личных связей с ее отдельными представителями. Многих из них можно обнаружить уже в списке членов “Ассоциации вольнодумцев”: это издательские работники И. Старцев и А. Сахаров, упомянутый заведующий Трамота Г. Колобов (обеспечивающий “банде” отдельные вагоны для гастролей по России, а заодно и прикрытие есенинским спекуляциям) и, конечно, входивший в близкое окружение Троцкого Я. Блюмкин; он обычно вызволял своих друзей-“образоносцев” из разных передряг. Но этот список – лишь малая часть все время расширяющегося дружеского круга, который помогал ордену поддерживать свое влияние[850].

Как известно, перед каждым походом в высокий начальственный кабинет Есенин мыл голову – чтобы “выглядеть покрасивей и попоэтичнее”[851]. Здесь дело не только в гигиене: эта процедура (почти ритуальная) входит в есенинскую тактику обольщения нужных людей. Профессиональный шармер, он владел секретом “обхождения”[852]: лесть в его устах была улыбчивой, мягкой, а потому убедительной и неотразимой; дружеская грубость – терпкой и ласковой; внушение – легким и неназойливым. Он мог скромно и деликатно молчать или нести откровенную ерунду – и то и другое равно покоряло.

В есенинском обхождении, лишенном заискивания и низкопоклонства, было что-то романтическое: он легко и естественно чувствовал себя в героическом антураже, среди символов силы и славы. Так, заведующего Центропечати Малкина Есенин обольщает медалями – еще до того, как они вошли в советскую практику. Вспоминает Мариенгоф:

На Центропечати зиждилось все благополучие нашего издательства <“Имажинисты”>. Борис Федорович был главным покупателем, оптовым.

Сидим как-то у него в кабинете. Есенин в руках мнет заказ: требовалась на заказе подпись заведующего. А тогда уже были мы Малкину со своими книгами что колики под ребро. Одного слова “имажинист” пугались, а не только что наших книг.

Глядит Малкин на нас нежными и грустными своими глазами <…> и, увлекаясь, что-то рассказывает про свои центропечатские дела. Есенин поддакивает и восторгается. Чем дальше, тем больше. И наконец, весьма хитро придя в совершеннейший восторг от административного гения Малкина, восклицает:

– А знаешь, Борис Федорович, ведь тебя за это, я так полагаю, медалью пожалуют! <…>

От такого есенинского слова (уж очень оно смешное и теплое) и без того добрейший Малкин добреет еще больше.

Глядишь – и подписан заказ на новое полугодие[853].

Обхаживая власть имущих, Есенин ловко манипулировал атрибутами власти. Вот показательный эпизод из “Романа без вранья”:

На платформе около своего отдельного пульмановского вагона стоял комиссар.

Глаза у комиссара круглые и холодные, как серебряные рубли. Голова тоже круглая, без единого волоска, ярко-красного цвета. Я шепнул Диду на ухо: – Эх, не возьмет нас “свекла”!

А Есенин уже ощупывал его пистолетину, вел разговор о преимуществе кольта над прямодушным наганом, восхищался сталью кавказской шашки и малиновым звоном шпор.<…>

Конечно, комиссар взял нас в свой вагон, конечно, мы поехали в Петербург, спали на красном бархате и пили кавказское вино хозяина вагона[854].

С другой стороны, Есенин, с его замечательной реакцией и даром актерского жеста, мог легко усмирять начальственные наганы, постоянно присутствовавшие в имажинистском быту. Один из таких случаев с участием Г. Устинова, в то время сотрудника “Правды”, рассказан Шершеневичем. Художник Дид Ладо однажды ляпнул спьяну дурное слово о большевиках. Тогда “Устинов встает… подходит к столу, вынимает оттуда наган и мерными, спокойными шагами направляется к художнику. <…>

Губы говорят четко и разборчиво:

– Сейчас я тебя (в бога, в душу и во все прочие места) прикончу. Медленно поднимается наган. Кусиков и я бросаемся между ними. Одно мгновение, и Ладо стоит на коленях, прося прощения, а мы с Кусиковым летим куда-то в угол:

– Будете защищать – и вас заодно!

И вдруг врывается Есенин. Он, кажется, никогда не был таким решительным. Он своим рязанским умом лучше всех оценил создавшееся положение. Он подлетает к стоящему на коленях художнику: раз по морде! два по морде! Дид Ладо голосит, Есенин орет, на шум открываются двери и из коридора сбегаются люди. Стрелять Устинову уже трудно. Да и картина из трагической стала комической: Есенин сидит верхом на Ладо и колотит его снятым башмаком”[855].

Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф

Фотография уличного фотографа. Москва, Цветной бульвар. 1921

Другой случай приведен в мариенгофовском “Моем веке…”:

Как-то в “Кафе поэтов” молодой мейерхольдовский артист Игорь Ильинский вытер старой плюшевой портьерой свои запылившиеся полуботинки с заплатками над обоими мизинцами.

– Хам! – заорал Блюмкин. И, мгновенно вытащив из кармана здоровенный браунинг, направил его черное дуло на задрожавшего артиста. – Молись, хам, если веруешь!

<…>

Ильинский стал белым, как потолок в комнате, недавно отремонтированной.

К счастью, мы с Есениным оказались поблизости.

– Ты что, опупел, Яшка?

– Бол-ван!

И Есенин повис на его поднятой руке.

– При социалистической революции хамов надо убивать! – сказал Блюмкин, обрызгивая нас слюнями. – Иначе ничего не выйдет. Революция погибнет [856].

Итак, все работало в период московского поэтического бума 1919–1922 годов на имажинистов: и запреты Госиздата (они ставили “командоров” в исключительное положение – по сравнению с другими, менее предприимчивыми поэтами), и травля в большевистской прессе (она создавала рекламу), и дружба с ответственными советскими и партийными работниками, и вино (с ним литературный быт превращался в постоянный богемный праздник), и даже наганы (они добавляли всему романтический треск и блеск).

Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф (сидит) и Лев Повицкий

Харьков, 1920

Значит, то, о чем так часто говорили имажинисты, сбылось: они “установили диктатуру в Москве, диктатуру самую настоящую и чувствительную” (Б. Соколов)[857]. Любимая метафора Есенина (“кто кого съест”) – была реализована: многим в 1921–1922 годах казалось, что “орден” поглотил “всю современную поэзию” (В. Клюева) [858]. Пусть на короткий срок, но Есенину и его друзьям дано было почувствовать себя “победителями-венценосцами”[859], взявшими штурмом революционную Москву. И сдавшиеся им москвичи наградили своих завоевателей поистине мушкетерскими эпитетами: “Молодые, ловкие, смелые, сильные, безусловно, фигуры исторические. Своей силой, волей, беспринципной удалью, талантом они к себе так притягивают <…> и без конца готов слушать этих исключительных добрых молодцев, с таким искусством и такой артистичностью подвизавшихся на эстраде” (Т. Мачтет)[860].

Сергей Есенин. 1923 (?)

Глава восьмая

Эпоха звучащего слова: Есенин против Маяковского и Блока

1Только объединившись с поэтически чуждыми ему имажинистами, Есенин обрел себя – таков один из парадоксов есенинской эволюции.

Вопрос: в чем же автор “Кобыльих кораблей” и “Сорокоуста” принципиально расходился со своими ближайшими друзьями? – требует историко-литературной оглядки. Нельзя судить о внутренних противоречиях “ордена” без постановки более общей проблемы – отношения имажинистов и футуристов.

Имажинизм начался с комически-ритуального выступления против футуризма, объявленного в февральской Декларации (1919). Ритуал, впрочем, не обошелся без метафорических недоразумений. С первых абзацев авторы Декларации вроде бы пародируют надгробную речь: “Скончался младенец, горластый парень десяти лет от роду (родился 1909 – умер 1919). Издох футуризм. <…> О, не радуйтесь, лысые символисты, и вы, трогательные наивные пассеисты. Не назад от футуризма, а через его труп вперед и вперед, левей и левей кличем мы. <…> Вы, кто еще смеет слушать, кто из-за привычки “чувствовать” не разучился мыслить, забудем о том, что футуризм существовал, так же как мы забыли о существовании натуралистов, декадентов, романтиков, классиков, импрессионистов и прочей дребедени. К черту всю эту галиматью”[861].

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.