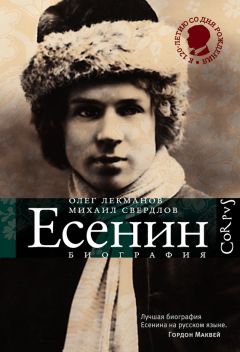

Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография Страница 48

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Культурология

- Автор: Олег Лекманов

- Год выпуска: -

- ISBN: -

- Издательство: -

- Страниц: 136

- Добавлено: 2020-11-15 08:01:15

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография» бесплатно полную версию:Эта книга о Сергее Есенине (1895–1925) – новый, непредвзятый взгляд на его драматическую судьбу. Здесь подробно исследованы обстоятельства его жизни, в которой порой трудноразличимы миф и реальность, маска и подлинное лицо. Авторы книги – авторитетные филологи, специалисты по литературе русского модернизма – на основе многочисленных документальных свидетельств стремятся воссоздать образ Есенина во всей его полноте. Следуя от раннего детства до трагического финала жизни поэта, они выявляют внутреннюю логику его биографии. Книга содержит около трехсот иллюстраций и снабжена аннотированным указателем имен.

Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография читать онлайн бесплатно

Наконец “расследователь” из отдела печати оставил меня в покое и направился к выходу. Навстречу ему поднимается Кусиков, только что привезший… новую книгу.

Узнав, что в Мерзляковском переулке закрывается крохотная частная типографийка <…> мы убедили владельца типографии, и он без всяких разрешений за эту неделю выпустил до пятка наших книг[830].

Как и положено по закону комических жанров, тот, кто казался слабее, должен был обязательно перехитрить непобедимое чудовище – государство: “Работали мы нагло. <…> Это был спорт, состязание, единоборство. Частник побеждал неизменно” [831].

Так установилась схема публикации и реализации книг: имажинисты не только нелегально печатали свои книги, но еще и продавали их в собственных магазинах. Однако и этого мало: в соответствии с основным принципом своей поэтики и театрализированной практики (соединять “высокое” и “низкое”, “чистое” и “нечистое”), “прекрасные мерзавцы”[832] затевали денежные авантюры, не слишком стесняясь в средствах. В то время Есенин не без основания считал себя “несравненным комбинатором и дельцом самой новейшей формации” (А. Мариенгоф)[833]; еще больше оснований было рассчитывать на свои “коммерческие таланты” у Кусикова.

Как свидетельствует Мариенгоф, имажинисты ухитрялись находить последних, еще недобитых меценатов; и уж конечно, выманив у них деньги, они не утруждали себя заботами о расчете. Не брезговали “рыцари образа” и спекуляциями, на чем Есенин с Мариенгофом и попались у Зои Шатовой. Автор “Романа без вранья” приводит весьма характерный разговор с Есениным и Г. Колобовым (Почем-Соль), в качестве заведующего Трамота (Транспортно-материальным отдела ВСПХ) организовавшим поездку в Узбекистан в мае-июне 1921 года:

…Почем-Соль сетовал:

– Не поеду, вот тебе слово, в жизни больше не поеду с Сергеем… Весь вагон забил мукой и кишмишем. По ночам, прохвост, погрузки устраивал… Я, можно сказать, гроза там… центральная власть, уполномоченный, а он кишмишников с базара таскает. Я… по два пуда… разрешил, а они, мерзавцы, по шесть наперли.

Есенин нагибается к моему уху:

– По двенадцати!..

– Перед поэтишками тамошними мэтром ходит… деньгами швыряется, а из вагона уполномоченного гомельскую лавчонку устроил… с урючниками до седьмого пота торгуется… И какая же, можно сказать, я после этого гроза… уполномоченный…

– Скажи пожалуйста – “урюк, мука, кишмиш”!.. А то, что я в твоем вагоне четвертую и пятую главу “Пугачева” написал, это что?.. Я тебя, сукина сына, обессмерчиваю, в вечность ввожу… а он – “урюк! урюк!”[834].

Григорий Колобов и Сергей Есенин 1920

Широк был Есенин, “слишком даже широк”: “вечность” и “урюк”, с невероятной прибылью перепродаваемый в скудной Москве, замечательно уживались в его сознании.

Доходы с нелегального печатания книг и книготорговли, выручка кафе “Стойло Пегаса”, гонорары за выступления на эстраде, да еще и разного рода аферы – вот что материально обусловливало имажинистский “ренессанс” и позволяло Мариенгофу хвалиться в стихах: “Великолепен был Лоренцо, / Великолепней Мариенгоф!”[835].

Они захватили власть в “кафейной” Москве (сначала утвердились в “Домино”, затем основали свое “Стойло Пегаса”), покорили залы Политехнического музея и консерватории, упрочили свои завоевания гастрольными поездками в Киев, Харьков, Ростов и Баку. Тысячи зрителей ломились на выступления имажинистов, минуя кордоны конной милиции и “товарищей с увесистыми наганами” вместо билетерш, “смытых разбушевавшимися человеческими волнами” (А. Мариенгоф)[836]. Многие были недовольны проказами имажинистов и рекламным шумом вокруг них, как, наример, корреспондентка профессора Сакулина, сетовавшая в письме от 13 июля 1919 года, что поэзия превратилась “в помело, которым крестят всякие отдаленные поползновения на мечту”. Но и эта оскорбленная в лучших чувствах мечтательница, и другие протестующие против имажинистского засилья все же не могли удержаться от посещения их диспутов и вечеров: “Я сегодня опять пойду туда – эти вечера очень любопытны в своей чудовищной карикатурности! <…> Сейчас пойду в кинематограф, а оттуда в Союз – ведь сегодня выступают “4 слона Имажинизма” – Есенин, Кусиков, Шершеневич и Мариенгоф”[837].

Анатолий Мариенгоф и Сергей Есенин

Ростов-на-Дону. Июль 1920

8Тем не менее одними заслугами имажинистов успеха группы не объяснить. Если бы власть всерьез прислушалась к грозным призывам партийной прессы: “Кто поставил паяцев у самой рампы, на авансцене? Долой их! Вон”[838], то от имажинистского великолепия не осталось бы и следа. Но отношение верхов к “образоносцам” было вовсе не однозначным; в Кремле с гораздо большим раздражением следили за деятельностью футуристов, претендовавших на монопольное управление искусством. Лучше всего реакцию руководства на “орден” выражает апокрифическая фраза, будто бы брошенная Лениным: “…больные эпохой мальчики”[839]. Действительно: “мальчики”, пусть и “больные”, заигравшиеся дети – нелепые, но все же свои – вот как партийные лидеры воспринимают имажинистов. Так, Бухарин все время смеется над ними, весело, по-доброму.

Здание Харьковского городского театра, где С. Есенин и А. Мариенгоф выступали с чтением своих стихов. 1910-е

“Ведя “бесконечные разговоры” (начало 1919 года), мы “бросались мирами в космосе, как дети мячиком, – вспоминает Г. Устинов, – и дошли до того, что я однажды в редакции пустился в спор с Н. И. Бухариным, защищая нашу с Есениным метафизическую теорию. Бухарин хохотал, а я сердился на его “непонимание”.

Есенин улыбался:

– Кому как кажется! Мне, например, месяц кажется барашком"[840]. Устинову вторит Мариенгоф:

“Незнакомец открыл книжку и прочел вслух:

Милая,

Нежности ты моей

Побудь сегодня козлом отпущения.

<…> Каково же было мое возмущение, когда наш незнакомец залился самым непристойнейшим в мире смехом <…> И в довершение, держась за животики, он воскликнул:

– Это замечательно… Я еще никогда в жизни не читал подобной ерунды! <…> Я, дрожа от гнева, спросил Бориса (двоюродного брата. – О. Л.,М. С.):

– Кто этот идиот?

– Бухарин! – ответил Боб…" [841]

Председатель Московского Совета Л. Б. Каменев даже не ругал Мариенгофа за переименование улиц, а по-родственному, с юмором журил: “Зачем же Петровку обижать было? Нехорошо, нехорошо! Название историческое. Уж переименовали бы Камергерский переулок”[842]. А Л. Троцкий, достав из рабочего стола свежий номер "Гостиницы для путешествующих в прекрасном”, добродушно наставлял друзей-"командоров”: "Передайте своему другу Мариенгофу <…> что он слишком рано прощается с революцией”[843]. Луначарский по-свойски то обижался на имажинистов, то мирился с ними.

Ростовский театр им. Я. М. Свердлова (б. Асмолова), на сцене которого С. Есенин читал свои стихи 1910-е

Вот и в карательных органах "никто и не думал бороться” с имажинистами: "Иногда лишь вызовут в МЧК, побеседуют <…> и отпустят с миром. По большевицким меркам это не борьба, а просто-таки отеческая забота о воспитании шалунов”[844].

"Родители сидят в кабинете и находят выход из трудного положения, – разворачивает "ленинскую” аналогию Шершеневич, – а дети возятся в детской. Когда возня становится слишком громкой, папа открывает дверь и кричит:

– Дети! Тише, а то накажу!

Дети замолкают”[845].

В. Казин, С. Есенин, Г. Колобов, А. Мариенгоф (в первом ряду); Г. Санников, М. Сивачев (во втором ряду). 1920

Время все же было особое: и в органах, и на советской службе тогда было немало романтиков и авантюристов, ценивших в жизни приключения и успех[846]. Имажинисты для них воплощали праздничную сторону жизни; в связи с их деятельностью невольно возникала другая аналогия – шуты при царедворцах. Следователи, которые вели дела “озорников”, порой не столько допрашивали их, сколько вели беседы о литературе. Так, В. Шершеневич вспоминал: “Следователи тоже любили стихи и неплохо нас знали. Один из них цитировал Мариенгофа лучше, чем я”[847]. Ответственные работники охотно посещали и имажинистское кафе. “Люди в черной коже” отчитывают провинившихся “детей”, скрыто восхищаясь их шутовским действом, “силясь проглотить смешок”; какой-нибудь оперативный работник не тычет в них пальцем, а только чешет свою макушку, и палец этот оказывается непростительно добродушным и несерьезным для такого учреждения” (А. Мариенгоф)[848].

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.