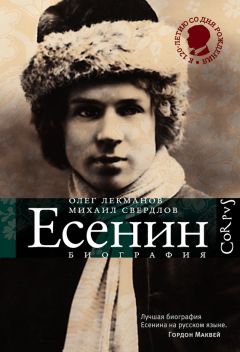

Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография Страница 45

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Культурология

- Автор: Олег Лекманов

- Год выпуска: -

- ISBN: -

- Издательство: -

- Страниц: 136

- Добавлено: 2020-11-15 08:01:15

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография» бесплатно полную версию:Эта книга о Сергее Есенине (1895–1925) – новый, непредвзятый взгляд на его драматическую судьбу. Здесь подробно исследованы обстоятельства его жизни, в которой порой трудноразличимы миф и реальность, маска и подлинное лицо. Авторы книги – авторитетные филологи, специалисты по литературе русского модернизма – на основе многочисленных документальных свидетельств стремятся воссоздать образ Есенина во всей его полноте. Следуя от раннего детства до трагического финала жизни поэта, они выявляют внутреннюю логику его биографии. Книга содержит около трехсот иллюстраций и снабжена аннотированным указателем имен.

Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография читать онлайн бесплатно

Пусть не все из этих акций вызывали нужный “банде” ажиотаж – это не смущало ее заводил: они и поражения умели превращать в победы. Ни обыватели, ни пресса так и не обратили внимания на трюк с переименованием улиц (ноябрь 1921 года). А ведь какова была идея – и себя показать, и весело посмеяться над топонимическим волюнтаризмом большевиков! И как тщательно была спланирована операция!

“Имажинисты отправляются в магазин, – повествует Шершеневич, – и заказывают нормальные эмалированные дощечки улиц: “Улица Есенина”, “Улица Кусикова”, “Улица Мариенгофа”, “Улица Шершеневича”. На вопрос продавщика: “Кто эти люди и почему в их честь переименовываются улицы?” – мы отвечаем, удовлетворяя любопытство:

– Это красные партизаны, освободившие Сибирь от Колчака!

Через некоторое время таблички готовы. Кусиков расплачивается за них”[762].

Получается, напрасно Есенин боролся с Кусиковым за главную улицу Москвы? “Я получаю Никитскую, на которой я живу, – продолжает Шершеневич. – По тому же принципу Мариенгоф получает Петровку. Есенин и Кусиков обхаживают друг друга в отношении Тверской. Каждый приводит доводы. Есенин больше упирает на свою гениальность, Кусиков на то, что за дощечки платил он. Не помню, как именно, но Рязань и тут обошла Армавир. Кусиков удовлетворился Дмитровкой”[763]. Нет, не напрасно: имажинисты столько раз рассказывали эту быль, что в конце концов превратили ее в легенду[764].

Впрочем, другие акции имажинистов были гораздо успешнее – особенно первая, состоявшаяся в конце мая 1919 года: комически подражая государственной антирелигиозной пропаганде, Есенин и его друзья расписали стены Страстного монастыря своими стихами. Вот зарисовка из “Великолепного очевидца” Шершеневича: “К стенам Страстного монастыря была приставлена лестница, и <художник> Дид Ладо под диктовку поэтов начал расписывать стены монастыря аршинными буквами имажинистических стихов”[765]. По ходу дела между участниками акции затеялось состязание. “Кисть, обмакнутая в масло, – продолжает Шершеневич, – ходила весело и легко. Мы уже жалели, что стена слишком мала, а лестница ниже, чем пожарная. Уже дрались за размер цитаты и площадь стены. Такая книжная страница досталась нам впервые”[766]. Первенство в хулиганской хлесткости стиха, конечно, досталось Есенину. Где уж было тому же Мариенгофу, с его строками: “Граждане! / Душ меняйте белье исподнее!” – угнаться за есенинским сногсшибательным четверостишием:

Вот они, жирные ляжкиЭтой похабной стены, —Здесь по ночам монашкиСнимают с Христа штаны.

Сложнее, как обычно, определить, кто на этот раз оказался победителем по части ловкости и хитроумия – Есенин или Кусиков. По свидетельству Шершеневича, “рязанский озорник” превзошел-таки всех и в находчивости:

…Кусиков и Есенин приняли на себя недоумение милиционера.

– Что это вы делаете?

– Работаем. Поторапливайся! Пиши скорей!

– Гм!<…>

После этого “гм” нас могли молниеносно забрать. Однако “гм” было миролюбивое. Кусиков решил это миролюбие использовать бешеным кавалерийским рейдом:

– Дело в том, что скоро праздники, вот нам и поручили революционные лозунги написать. Мы – художники.

Наглость Есенина переросла кусиковскую:

– Прохожие мешают, товарищ милиционер! Чуть было лестницу не столкнули. Товарищ сверху чуть не ссыпался. Несознательность! Не хотите ли папиросу?

Милиционер, которому понравился наш энтузиазм и трудность оригинальной работы, почесал затылок:

– Чего же вы не огородили лестницу?

– Некогда!

В рязанском мозгу мелькает последняя мысль:

– Вы бы, товарищ милиционер, последили, чтоб нас не толкали, и мы подержим лестницу. <…>

Милиционер включился в нашу работу[767].

Другой версии придерживается Ройзман, который приписывает ход с милиционером все же Кусикову:

Буквы (надписей на стене Страстного. – О. Л., М. С.) были настолько крупные, что некоторые подогреваемые любопытством прохожие старались протиснуться сквозь наши ряды и прочесть надпись. Тогда Кусиков подошел к милиционеру и сказал, что могут толкнуть стремянку и художник полетит на тротуар, расшибет голову или сломает ногу. Не сходя с поста, милиционер стал кричать назойливым москвичам:

– Проходите, граждане, не задерживайтесь![768]

Так или иначе, а затея удалась в полной мере, в чем друзья-имажинисты смогли убедиться на следующее утро:

Подойти к нему (Страстному монастырю. – О. Л., М. С.) было невозможно. Вся площадь была запружена народом. Толпы не помещались на площади. Более любопытные лезли на памятник, и чугунный Александр Сергеевич вместе с ними рассматривал действо.

Конная милиция разгоняла любопытных. К стенам были приставлены лестницы, и монашки… пытались смыть следы нашего творчества. <…> Еще непонятное слово “имажинисты” звучало мистически, как строка из Апокалипсиса (В. Шершеневич)[769].

Священнослужители с амвонов поносили святотатца отрока Сергея Есенина, вокруг Страстного монастыря был совершен крестный ход. <…> Разумеется, о четверостишии Сергея узнали не только москвичи – весть об этом облетела многие города (М. Ройзман) [770].

Все говорили “о “хамстве” Есенина. Но бежала ругань и славу за собой вела. И Есенину это нравилось” (К. Буровий)[771].

Следующее пародийное действо, организованное имажинистами, было задумано с гораздо большим вызовом и риском. Идея новой акции возникла во время наступления Деникина (июнь 1921 года); москвичи ждали очередной мобилизации – тут-то “орден” и выпустил листовки с призывом к “ВСЕОБЩЕЙ МОБИЛИЗАЦИИ Поэтов, Живописцев, Актеров, Композиторов и Друзей Действующего Искусства”[772]. Нет сомнения, что Шершеневич лукавит, уверяя в своем “Великолепном очевидце”, будто “командоры” по своей политической близорукости не осознавали тогда остроты политической ситуации в стране. Напротив, они в полной мере воспользовались ситуацией, чтобы как можно эффектнее обыграть штампы официальной пропаганды: “Имажинисты всех стран, соединяйтесь”; “Назначается демонстрация искателей и зачинателей нового искусства”; “Причина мобилизации – война, объявленная действующему искусству. Кто не с нами, тот против нас’”; “Вождь действующего искусства, Центральный Комитет Ордена Имажинистов”[773]. Мариенгоф в “Романе без вранья” был более откровенен: “В маленькой тайной типографии мы отпечатали “приказ”. Ночью вышли на улицы клеить его на заборах, стенах, столбах Москвы – рядом с приказами военного комиссариата в дни наиболее решительных боев с белыми армиями”[774]. Возможные недоразумения были имажинистам только на руку: больше смеха – больше славы.

И снова расчет на шумный резонанс оправдался: “Утро превзошло все ожидания, – пишет Шершеневич, – <…> мы наблюдали толпы теснившихся около объявлений. Не все разбирались в сути. “Мобилизация” было грозное слово, оно довлело”[775]. Оправдались и опасения – зачинщиков пригласили на Лубянку, настоятельно предложив “самим ликвидировать затеянную демонстрацию”. И что же? На Страстной площади появился “громадный лист, на котором было написано печатными буквами почерка Анатолия:

ПО ПРОСЬБЕ МЧК ДЕМОНСТРАЦИЯ ВРЕМЕННО ОТМЕНЯЕТСЯ”[776].

37-я главка “Романа без вранья”, в которой рассказывается, как имажинисты сначала объявляли, а затем отменяли “мобилизацию левого искусства”, завершается противопоставлением будничной арифметики и геометрической прогрессии мечты, с реминисценцией из гоголевского Хлестакова (“тридцать пять тысяч одних курьеров”):

Назавтра, согласно данному следователю обязательству, явились на Театральную площадь отменять мобилизацию.

Черноволосые девушки не хотели расходиться, требуя “стихов”, курчавые юноши – “речей”.

Мы таинственно разводили руками. Отряд в десять всадников конной милиции переполнил нас гордостью.

Есенин шепнул мне на ухо:

– Мы вроде Марата… против него тоже, когда он про министра Неккера написал, двадцать тысяч конницы выставили[777].

Мечты приближали реальность: Есенину еще при жизни удастся вкусить баснословной славы. Но идти к ней пришлось – хоть и ускоренным темпом, – однако, по выражению Мариенгофа, “путями многими, путями нелегкими”[778]. Любой из этих путей, по меткому выражению Шершеневича, мог оказаться “прямой дорогой на Лубянку”. Есенину и его друзьям-имажинистам не раз доводилось беседовать с работниками МЧК; встреча в связи с “мобилизацией” была не первой и не последней. Несколько раз арестовывали или вызывали на допрос того же Шершеневича: например, осенью 1919 года – после взрыва в Леонтьевском переулке (по подозрению в причастности к анархистскому заговору) или после одного из шершеневичевских “антисоветских” выступлений [779], а кроме того, в марте 1922 года, после публикации сборника “Мы Чем Каемся” (по обвинению в выпуске брошюр “контрреволюционного характера”)[780].

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.