Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография Страница 44

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Культурология

- Автор: Олег Лекманов

- Год выпуска: -

- ISBN: -

- Издательство: -

- Страниц: 136

- Добавлено: 2020-11-15 08:01:15

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография краткое содержание

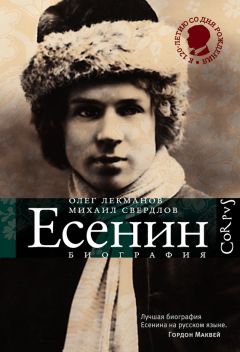

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография» бесплатно полную версию:Эта книга о Сергее Есенине (1895–1925) – новый, непредвзятый взгляд на его драматическую судьбу. Здесь подробно исследованы обстоятельства его жизни, в которой порой трудноразличимы миф и реальность, маска и подлинное лицо. Авторы книги – авторитетные филологи, специалисты по литературе русского модернизма – на основе многочисленных документальных свидетельств стремятся воссоздать образ Есенина во всей его полноте. Следуя от раннего детства до трагического финала жизни поэта, они выявляют внутреннюю логику его биографии. Книга содержит около трехсот иллюстраций и снабжена аннотированным указателем имен.

Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография читать онлайн бесплатно

Государство нас не признает – и слава Богу!

Мы открыто кидаем свой лозунг: Долой государство! Да здравствует отделение государства от искусства. <…>

Да здравствует диктатура имажинизма!"[748]

Через два года в браваде имажинистского Цицерона появятся горечь и надрыв, но он по-прежнему будет стоять на своем. “То, что сейчас происходит, – скажет он на одном из диспутов[749], – оценивается мною как торжество мирового обывателя. Обывательщина и в нашей “диктатуре пролетариата”, которая, по существу, ничем не отличается от тирании 30-ти в Афинах. <…> с одной стороны Госиздат, с другой – Народный суд, с третьей – Луначарский. Отсюда мне прямая дорога – на Лубянку!”[750]Оппозиционные выступления Шершеневича вовсе не ограничивались лозунгом отделения искусства от государства. В марте 1922 года он (совместно с М. Ройзманом) выпустил сборник “Мы Чем Каемся”; заглавные буквы в названии на обложке были нарочно выделены так, чтобы они читались аббревиатурой МЧК, с явным намеком на Московскую Чрезвычайную Комиссию. Книга, конечно, не прошла незамеченной. “Первые буквы слов заинтересовали кой-кого, – вспоминал Шершеневич, – и хотя в сборнике не было ничего недозволенного, но книга была конфискована”[751]. Мемуарист по понятным причинам лукавил: то “недозволенное”, на что прозрачно намекала обложка, было расшифровано и развернуто в стихах – прежде всего в “Ангеле катастроф”. Отзываясь на голод в Поволжье 1920–1921 годов и расстрел Гумилева в августе 1921 года[752], Шершеневич бил имажинистскими метафорами по советской власти:

Счастлив кажется турок, что на колБыл посажен султаном. СиделБы всю жизнь на колу да охал,Но никто никуда бы не гнал.

Казначейство звезд и химеры…Дурацкий колпак – небосклон,И осень стреляет в заборыКрасною дробью рябин.

Красный кашель грозы звериной,И о Боге мяучит кот.Как свечка в постав пред иконой,К стенке поставлен поэт.

На кладбищах кресты – это вехиЗаблудившимся в истинах нам.Выщипывает рука голодухиС подбородка Поволжья село за селом.

Все мы стали волосатей и прощеИ все время бредем с похорон.Красная роза все чащеЦветет у виска россиян.

Пчелка свинцовая жалитЧаще сегодня, чем встарь.Ничего. Жернов сердца все перемелет,Если сердце из камня теперь.

Шел молиться тебе я, разум,Подошел, а уж ты побежден.Не хотели ль мы быть паровозомВсех народов, племен и стран?

Не хотели ль быть локомотивом,Чтоб вагоны Париж и Берлин?Оступились мы, видно, словомПоперхнулись, теперь под уклон.

Основная тема – тотального разочарования в революции – здесь сплетена из трех лейтмотивов: это и навязчивый красный цвет, обещающий вместо всеобщего счастья всеобщее кровопролитие; и бессмысленная гонка за химерами (не отклик ли это на появившуюся как раз в 1921 году песню “Наш паровоз”: “Наш паровоз, вперед лети, / В коммуне остановка…”?); и непоправимое осквернение веры (“Мы бормочем теперь непотребство, / Возжелав произнесть “Отче наш””).

В “Ангеле катастроф” Шершеневича нетрудно обнаружить ряд перекличек с поэмой, задавшей тон имажинистским политическим инвективам, – “Кобыльими кораблями” Есенина (осень 1919):

Если волк на звезду завыл,Значит, небо тучами изглодано.Рваные животы кобыл,Черные паруса воронов.Не просунет когтей лазурьИз пургового кашля-смрада;Облетает под ржанье бурьЧерепов златохвойный сад.Слышите ль? Слышите звонкий стук?Это грабли зари по пущам.Веслами отрубленных рукВы гребетесь в страну грядущего.

Неслучайно стихотворения близки по размеру и принципам рифмовки (расшатанный, с отступлениями, четырехстопный хорей; неточные рифмы у Есенина, рифмы на диссонансах у Шершеневича). Сходство “Ангела катастроф” с “Кобыльими кораблями” не только в том, что одну есенинскую метафору Шершеневич прямо цитирует (“Красный кашель грозы звериной” – “Из пургового кашля-смрада”[753]), а другую переосмысляет (“Выщипывает рука голодухи / С подбородка Поволжья село за селом” – “Облетает под ржанье бурь / Черепов златохвойный сад”). Главное другое: общая тема – страшного, гибельного пути. Кричащие об этом есенинские афористические строки постоянно напоминали о себе со стены имажинистского кафе “Стойло Пегаса”, но они и без того глубоко запечатлелись в сознании современников: “Веслами отрубленных рук / Вы гребетесь в страну грядущего”.

Выступая на различных диспутах в 1920–1921 годы[754], Есенин высказывался еще резче, чем Шершеневич. “Старые писатели примазывались к властям – сейчас больше примазываются”, “нельзя свободно написать ни одной строки, относящейся к искусству – дай политики”, – с обидой выкрикивал автор “Кобыльих кораблей” после лекции В. Брюсова в сентябре 1920 года[755]. Со слов Скитальца, на одном из таких выступлений[756] автор “Кобыльих кораблей” обрушился на пролетарских писателей едва ли не с бранью: “Здесь говорили о литературе с марксистским подходом! – начал он своим звенящим голосом, – никакой другой литературы не допускается!..

Александр Кусиков Портрет работы Б. Р Эрдмана. Начало 1920-х

Это уже три года! Три года вы пишете вашу марксистскую ерунду!

Три года мы молчали! Сколько же еще лет вы будете затыкать нам глотку? И на кой черт и кому нужен марксистский подход? Может быть, завтра же ваш Маркс сдохнет!..”[757].

Несколько месяцев спустя, в августе 1921 года, поэт снова будет атаковать пролетарских писателей, теперь в связи со смертью Блока. Вспоминает В. Кириллов:

“В конце вечера (вечера ВАПП памяти Блока. – О. Л., М. С.) в зале появился Есенин. Он был очень возбужден и почему-то закричал:

– Это вы, пролетарские писатели, виноваты в смерти Блока!”[758]

“Почему-то закричал” – почему же? Кого (или что) обвинял Есенин в лице пролетарских писателей? Мотивы есенинского бунта во многом раскрывает его письмо к Е. Лившиц от 11 августа 1920 года: “Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого. Ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал, а определенный и нарочитый, как какой-нибудь остров Елены, без славы и без мечтаний. Тесно в нем живому, тесно строящему мост в мир невидимый, ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих поколений”[759]. Итак, по Есенину, Блока убил социализм (и его строители) – убил своей ограниченностью и скукой, тупым отрицанием “личности” и “мостов в мир невидимый”. Ту же участь, еще до блоковской смерти, Есенин предрекал и себе: “Скоро белое дерево сронит / Головы моей желтый лист”.

И все же в этой пикировке с государством имажинисты были движимы прежде всего не отчаяньем и гневом, а игровым духом и страстью к интригам. “Орден” не боролся с властью, скорее – пародировал ее. Ведя постоянную полемику с пропагандистским государственным аппаратом, “командоры” особенно любили жонглировать его же лозунгами и клише. Имажинистов обвиняли в “деклассированности” – они иронически соглашались: “Да, нашей заслугой является то, что мы УЖЕ деклассированы. К деклассации естественно стремятся классы и социальные категории. Осознание класса есть только та лестница, по которой поднимаются к следующей фазе победного человечества: к единому классу”[760]. Их клеймили за аполитичность – они оборонялись софистикой, весело играя словами:

Октябрьская революция освободила рабочих и крестьян. Творческое сознание еще не перешагнуло 61-й год.

Имажинизм борется за отмену крепостного права сознания и чувства[761].

“Орден” словно в кривом литературном зеркале отражал идеологическое творчество власти. У партии большевиков есть ЦК – свой ЦК появляется и у “рыцарей образа”. Государство выпускает декрет за декретом, воздействует на массы средствами наглядной агитации, переименовывает улицы – имажинисты отвечают на эти действия своими “шутейными” рекламными акциями.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.