История одежды народов мира. V–XIX вв. - Сергей Ибрагимович Муртузалиев Страница 48

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Сергей Ибрагимович Муртузалиев

- Страниц: 186

- Добавлено: 2025-02-16 23:27:16

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

История одежды народов мира. V–XIX вв. - Сергей Ибрагимович Муртузалиев краткое содержание

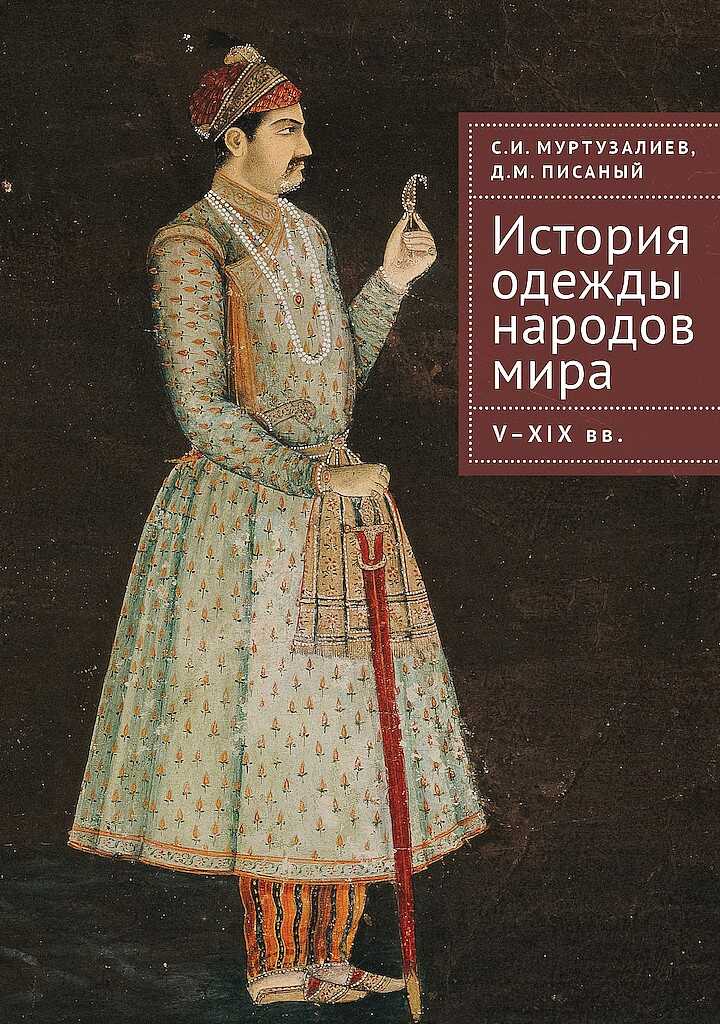

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «История одежды народов мира. V–XIX вв. - Сергей Ибрагимович Муртузалиев» бесплатно полную версию:В книге содержатся систематизированные материалы по истории одежды разных регионов мира в период с V по XIX вв. Представлены описания мужских и женских одеяний народов Европы, Азии и Африки, Америки и Востока. Приведены примеры нормативного регулирования одежды органами государственной власти и общественной реакции на эту регламентацию. Анализируется процесс зарождения моды в разных регионах мира и комплекс основных факторов, которые на нее влияли. Указывается ряд фактов, показывающих иррациональность моды как социокультурного феномена. Издание снабжено черно-белыми и цветными иллюстрациями, наглядно отображающими основные положения текстового материала.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

История одежды народов мира. V–XIX вв. - Сергей Ибрагимович Муртузалиев читать онлайн бесплатно

В современном Китае ханьфу надевается только во время торжественных церемоний или используются в исторических фильмах. Но в самом Китае и за границей появились культурные общества, которые посвящают свои силы возрождению ханьфу, это явление называется «ханьфу фусин».

Глава 11

Национальные одеяния Японии

Официальное название Японии «Нихон» (букв, «место, где восходит Солнце»), часто переводят как «Страна восходящего солнца» (до VII в. страна называлась «Ямато»). Учёные считают, что антропологический состав японцев сформировался в результате смешения нескольких этнических элементов разных антропологических типов: от коренных народов, проживающих на островах больше 10 тысяч лет назад, от переселенцев с севера — из Китая, Кореи, с острова Сахалин, от переселенцев с юга — с островов Тихого океана, а также из Южной и Восточной Азии (предполагается, что даже из Индии). Таким образом, японская одежда сложилась на основе заимствованных форм и уже в процессе развития обрела самобытные черты под влиянием стройной системы эстетических воззрений.

В процессе формирования японской средневековой одежды можно условно выделить три основных периода:

— Первый (V–XII вв.) — период появления основных форм средневековой одежды и формирования на их основе аристократического наряда. На рубеже IX–X веков в придворной одежде происходят большие изменения. В X веке одежда знатной дамы состояла из короткого халата, поверх которого надевалось до 15–20 слоев других халатов.

— Второй период (XIII в. — середина XVI в.) — время формирования самостоятельной культуры военного сословия самураев, которые стали отказываться от традиционной каригину и перешли на кимоно и накидку-безрукавку.

— Третий период (середина XVI в. — середина XIX в.) — время первых контактов с иностранцами, а затем эпоха изоляции Японии. Набор одежды почти без изменений сохранился до середины XIX века. Ещё в XVI веке португальские миссионеры-иезуиты сообщали в своих отчетах в Европу, что японцы называют одежду словом «kimono». Это название перекочевало в большинство иностранных языков, в том числе и в русский. Хотя в досовременной Японии «кимоно» было аналогом универсального понятия «одежда», в Европе и Америке оно стало ассоциироваться именно с японским нарядом. Кстати, кимоно — лишь один из видов национального одеяния, и его форма — результат длительных поисков, модернизаций, приспособления к реалиям жизни и вкусам населения страны. В русском языке сложилась ошибочная традиция использовать термин «кимоно» для обозначения доги — одежды для занятия восточными единоборствами. Такое «кимоно» шьётся из плотной прочной ткани, состоит из куртки и брюк свободного покроя, пояса и имеет мало общего с традиционным кимоно. Для занятий каратэ и айкидо сегодня применяется кейкоги — национальный японский костюм, состоящий из просторной рубахи и штанов.

В самом кратком виде историю кимоно и его особенности можно изложить следующим образом. В современном японском языке существуют три слова для обозначения японской традиционной одежды:

1. Кимоно (着物) — наряд.

2. Вафуку (和服) — японская одежда.

3. Гофуку (呉服) — «китайская» одежда.

Самым старым из них является первый вариант. К началу вестернизации Японии в середине XIX века им обозначали любую одежду. В современном японском языке кимоно получило два значения. В широком понимании — это общий термин для обозначения любой одежды, а в узком — разновидность вафуку. Одежда (ифуку) в Японии подразделяется на две категории: вафуку (одежда японского стиля) и ёфуку (одежда западного стиля). Слово «кимоно» является современным обозначением традиционной японской одежды типа халата, который носят перепоясанным в талии, но в минувшие эпохи этот тип именовался «косодэ» (кимоно может также обозначать традиционную одежду в целом). История японской одежды в значительной своей части является историей эволюции косодэ и японизации зарубежных видов. Сегодня многие историки моды (да и сами японцы) вместо косодэ говорят кимоно — в нашем тексте мы употребляем оба эти термина. После буржуазной революции Мэйдзи (1868) был снят запрет на контакты с зарубежными странами и в Японии увеличилось количество тех, кто стал носить одежду западного стиля. Отличие западного и японского костюма вынуждало японцев выделить последний из общего понятия «кимоно». Возник неологизм для обозначения традиционной одежды — «вафуку». До конца Второй мировой войны это слово стало основным для определения японского наряда. Однако в послевоенные времена, под воздействием американского «понимания» японской действительности, универсальный термин «кимоно» начали применять как один из синонимов «вафуку».

Самые ранние кимоно, появившиеся около V века н. э., были очень похожи на традиционную китайскую одежду ханфу. В VIII веке китайская мода сделала накладной ворот частью современной женской одежды. В эру Хэйан (794–1192) кимоно стало очень стилизованным, хотя многие всё ещё носили шлейф мо поверх него. В этот период была создана возвышенная культура хэйанского двора (япон.: отё бунка), являющаяся важнейшим компонентом самобытной национальной культуры (япон.: коку фу бунка). В эпоху Муромати (1392–1573), косодэ — кимоно, ранее считавшееся нижним бельём, стало носиться без штанов хакама поверх него, поэтому у косодэ появился пояс — оби. В эпоху Эдо (1603–1867) рукава росли в длину, они стали особенно вытянутыми у незамужних женщин. Оби стал более широким, появились различные способы завязывания пояса. С этого времени форма кимоно оставалась почти неизменной. Сегодня японский традиционный костюм используется, в основном, лишь во время праздников и официальных мероприятий.

Особенности кимоно. Кимоно напоминает собой Т-образный халат. Его длина может варьироваться. Одежда закрепляется на теле поясом оби, который расположен на талии. Вместо европейских пуговиц используют ремешки и бечевки. Характерной чертой кимоно являются рукава содэ, которые обычно намного шире толщины руки. Они имеют мешкообразную форму. Рукавное отверстие всегда меньше высоты самого рукава. Поскольку японский традиционный наряд подобен халату, в нём нет открытого воротника вроде европейских костюмов. В целом он удобен и не сковывает движений человека.

Рис. 191. Умение носить кимоно — особая наука. Спина прямая, подбородок — слегка втянут, а плечи — расслаблены. Движения не должны быть размашисты и резки.

Нельзя показывать ноги или другие части тела, скрытые под одеждой, — это неприлично

От краткого очерка перейдем к детализации.

Китайский ханьфу считается прародителем кимоно. В V веке н. э. нормы культуры и уклад жизни в Японии диктовал Китай. Отличительной особенностью восприятия японцами китайской одежды было то, что комплекс придворной одежды и законов о ней был заимствован

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

![Читать онлайн книгу Мрачная трапеза. Антропофагия в Средневековье [Литрес] - Анджелика Монтанари Мрачная трапеза. Антропофагия в Средневековье [Литрес] - Анджелика Монтанари](https://500book.ru/images/books/461157/461157.jpg)