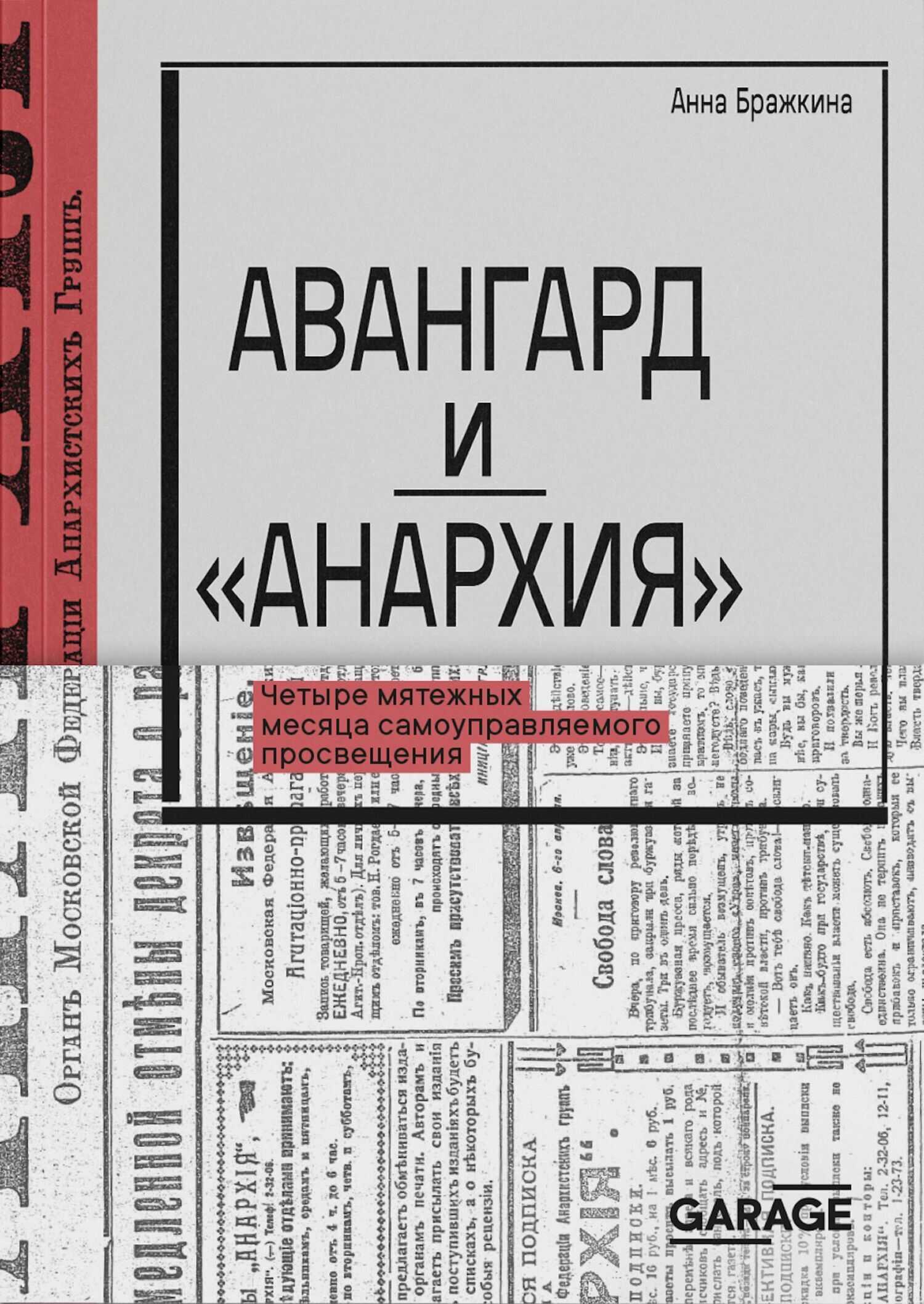

Авангард и «Анархия». Четыре мятежных месяца самоуправляемого просвещения - Анна Бражкина Страница 32

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Анна Бражкина

- Страниц: 130

- Добавлено: 2025-07-04 18:15:53

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Авангард и «Анархия». Четыре мятежных месяца самоуправляемого просвещения - Анна Бражкина краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Авангард и «Анархия». Четыре мятежных месяца самоуправляемого просвещения - Анна Бражкина» бесплатно полную версию:Настоящее издание – это попытка исследовать окно возможностей, которое открылось для анархистов всего на несколько месяцев, с марта по июль 1918 г., когда появился шанс создать в Москве систему самоуправления культурой.

За эти 4 месяца были запущены полтора десятка культурных проектов. В анархистских формах начинались реформы киноиндустрии страны, систем высшего художественного и литературного образования, закладывались основы экспериментальной коммунарской педагогики, детского театра, театра массовых действ, музеев нового типа и пр. Исследование сопровождается републикацией текстов ежедневной газеты «Анархия», выходившей всего несколько месяцев с конца 1917 по весну 1918 г., а также картой анархистских локаций в Москве.

Авангард и «Анархия». Четыре мятежных месяца самоуправляемого просвещения - Анна Бражкина читать онлайн бесплатно

«Кинопятерка» и впрямь существовала. «Кинопятерка» и впрямь издала декрет об экспроприации киноиндустрии. Но никакого отношения к бандитизму это не имело. Зато имело прямое отношение к классовой борьбе на стороне кинорабочих. Причем к классовой борьбе, ведущейся виртуозно: всего за месяц (февраль – март 1918 г.) пятерым разумным, смелым, честным парням с выдумкой удалось развалить все могучие «общественные структуры» Москвы, которые легитимизировали киномагнатов. История эта такова.

После Февральской революции работники киноиндустрии образовали три союза: Объединение кинематографических обществ (ОКО), Союз работников художественной кинематографии (СРХК) и Союз киноработников (СКР). Ахрамович входил в правление самого солидного из них, СРХК.

Быстро выяснилось, что выгоду от деятельности союзов имеют только киномагнаты и руководство фабрично-заводских комитетов кинопредприятий, находящееся с ними в прямой связи.

2 февраля 1918 г. пятеро левых членов правления СРХК образовали «юридический совет» – «Кинопятерку» – для проверки личного состава фабзавкомов и выяснения характера их деятельности. В состав «Пятерки» вошли: известный актер Владимир Гардин[310], художник Василий Ильин[311], актер Михаил Шнейдер[312], сценарист и кинокритик Витольд Ахрамович и оператор Станислав Зебель[313] (в том же 1918 г. он уехал на родину в Польшу, в «Пятерке» его сменил А. Гольденберг[314]). Они прошлись по всем фабзавкомам и многое узнали.

Через 10 дней, 12 февраля, «Кинопятерка» собрала экстренное заседание совета СРХК и отчиталась об ужасающих результатах своей проверки. Совет вынес уклончивую резолюцию[315].

Но «Пятерка» одновременно разослала копии своего отчета в фабрично-заводские секции и все организации Союза киноработников и 15 февраля созвала объединенное собрание киноработников для обсуждения своего отчета. На собрании произошел раскол. Левые создали Федерацию кинопролетарских профсоюзов и избрали ее ЦИК. Союз киномехаников предложил национализировать частную кинопромышленность. ЦИК его поддержал и выпустил Циркулярное письмо (Приказ № 1) «О переходе в ведение ЦИК всех кинематографических фабрик, ателье, прокатных контор, театров и складов». Правда, этот приказ нигде опубликован не был и никаких действий по нему никто не предпринимал.

17 февраля СРХК и ОКО вновь провели расширенное собрание московских киноработников. Оно было еще более массовым (302 человека). Члены новой Федерации кинопролетарских профсоюзов тоже участвовали в этом собрании. Представители СРХК обвинили «Пятерку» в захвате власти и исключили из своих рядов Гардина, Шнейдера и Ильина.

В ответ на это в Федерацию кинопролетарских профсоюзов влились новые члены, был избран Временный исполнительный комитет кинопролетарских профсоюзов[316].

4 марта 1918 г. Моссовет в соответствии с решением Временного исполнительного комитета кинопролетарских профсоюзов ввел на всех кинопредприятиях города рабочий контроль с учетом всех орудий и средств производства и сырья.

В марте остатки СРКХ и СКР дважды (23 и 31 марта) созывали собрание с целью принятия нового устава и выборов нового руководства, но оба раза безуспешно.

Накануне последнего собрания и появилась в «Анархии» первая статья Магнето о пошлостях и идиотизме коммерческого кинематографа.

* * *

К лету 1918 г. Моссовет «социализировал» 10 из 80 кинотеатров в центре города[317].

Только 27 августа 1919 г. Ленин подписал декрет «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата просвещения». А 1 сентября 1919 г. Владимир Гардин открыл первую пролетарскую школу кино (будущий ВГИК). Среди преподавателей были его друзья – художник Василий Ильин и сценарист-кинокритик Витольд Ахрамович. Учебную мастерскую возглавил молодой режиссер Лев Кулешов.

В 1930 г. Ахрамович покончит с собой, оставив предсмертное письмо, адресованное Сталину.

ТЕКСТЫ

Магнето

О КИНОТЕАТРЕ

Анархия. 1918. 30 марта. № 31. С. 4

До сих пор промышленно-кинематографические предприятия не щадили затрат, доводя их до баснословных сумм только на обстановочные картины, и в этом отношении кинематограф, обладая богатейшими декоративными возможностями, уже очень давно победил театр.

Такие картины, как «Саламбо»[318], это подтверждают.

Что же касается кинопьес, к которым уже предъявляются художественно-литературные запросы, то тут постановка дела оставляет желать еще очень и очень многого.

Прежде всего в кинопьесах, как и в обстановочных картинах, рекламируются не их авторы и не самые пьесы, как следовало ожидать, а имена играющих артистов и те же затраты.

И это вполне соответствует положению вещей: из 10 взятых наугад кинопьес, как русских, так и заграничных, 9 в литературном отношении, наверное, не выдерживают никакой критики и имеют поверхностный успех исключительно благодаря участию в них тех или других артистов и артисток, которых публика любит видеть на экране независимо от сюжета.

Некоторые кинопьесы с менее нелепыми сюжетами изредка называются их авторами «психологическими», большинство же просто носит название «драм», в которых наиболее страдающей стороной является сама публика.

Во всем этом виноваты «саботажники»-писатели, драматурги и художники, старательно обходящие кинематограф и не принимающие в нем никакого активного участия в силу ложных традиций.

Поэтому пьесы теперь ставятся на экране без указания фамилии автора, с шарманочными заглавиями («Позабудь про камин: в нем погасли огни») и с указанием длины: столько-то тысяч метров.

Кто пишет такие диковинные кинодрамы, кто эти таинственные люди, – погружено во мрак неизвестности, публика не знает.

Одно можно с уверенностью только сказать, что, судя по многим постановкам последнего времени, это скорее «мешочники», но не драматурги и не писатели.

Кроме саботирующих представителей литературно-художественного мира, одинаковая доля вины во всем этом падает и на кинематографические предприятия, не щадящие средств на обстановку и скудно оплачивающие литературные силы по установившейся веками традиции: оплачивать авторов только тогда, когда нельзя воспользоваться даром.

Если это не так, то почему фирмы, расходующие миллионы на одну картину, не пригласили до сего времени для постановки кинопьес каких-нибудь известных драматургов или писателей, для постановки видов – известных художников, для постановки комических пьес – известных юмористов, для постановки научных картин – соответствующих людей науки и для иллюстрации к текущим событиям – известных журналистов?

Неужели до сих пор все эти отделы кинографии по-прежнему ведет один какой-нибудь универсальный купец Епишкин[319]?

Между тем современный кинематограф, завоевавший себе прочное положение, несмотря на многие дефекты, давно уже ждет настоящего, яркого творчества во всех своих разнообразных отраслях.

Прежде всего творчество должно коснуться самих кинопредприятий и изгнать из них купцов Епишкиных со всеми их прихвостнями, разыгрывающими роли каких-то кинографических Бетховенов и Наполеонов.

Во-вторых, творчество должно поднять художественно-литературную сторону репертуара.

Для этого нужны оригинальные кинопьесы, специально написанные для кинематографа талантливыми кинодраматургами, соединяющими в себе многогранность дарований писателя, художника и артиста; затем нужны инсценировки классиков и популярных произведений современной литературы.

Инсценировать при некоторой переделке можно все произведения, и эти инсценировки будут только более или менее выразительны, что зависит от способности кинодраматургии, и более или менее сценичны, что зависит от характера самого произведения.

Наконец, желательны переделки некоторых, доступных передаче кинографией, театральных пьес, в особенности комических, которыми пора было бы заменить клоунский жанр в духе Глупышкина.

Видовые картины, представляющие действительный интерес для публики, необходимо снимать в широком масштабе, не стесняясь их длиной.

Например, «Виды Урала» должны давать полное и законченное впечатление о природе и этнографии этого края, о внешности, благоустройстве и характерных особенностях всех городов Урала, должны всесторонне осветить внешность, устройство, работу и жизнь уральских заводов, фабрик, рудников, приисков и т. д. и т. д.

Вместо же этого, как известно, под кличкой «видовая» публике показываются короткие картины, представляющие только зрительный интерес, – в большинстве случаев какой-либо водопад или панорама, снятые на ходу поезда где-нибудь в Аргентине или в Южной Африке.

А какими пестрыми, с захватывающим интересом представились бы картины нашей трудовой жизни и особенности быта каждой из соседних народностей!

Как наивны, дики и своеобразно интересны были бы виды наших захолустий с их нравами и обычаями!..

В области научных картин своевременно было бы реформировать с помощью кинографии школьное образование детей и взрослых, превратить учения в приятные занятия, устраняющие всякое умственное переутомление, неизбежное при существующей книжной системе преподавания.

Некоторые предметы – например, физику, географию, историю, природоведение – и ряд специальных технических знаний почти целиком можно было бы передать картинами кинематографа.

Для иллюстрации текущих событий в виде киножурнала

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.