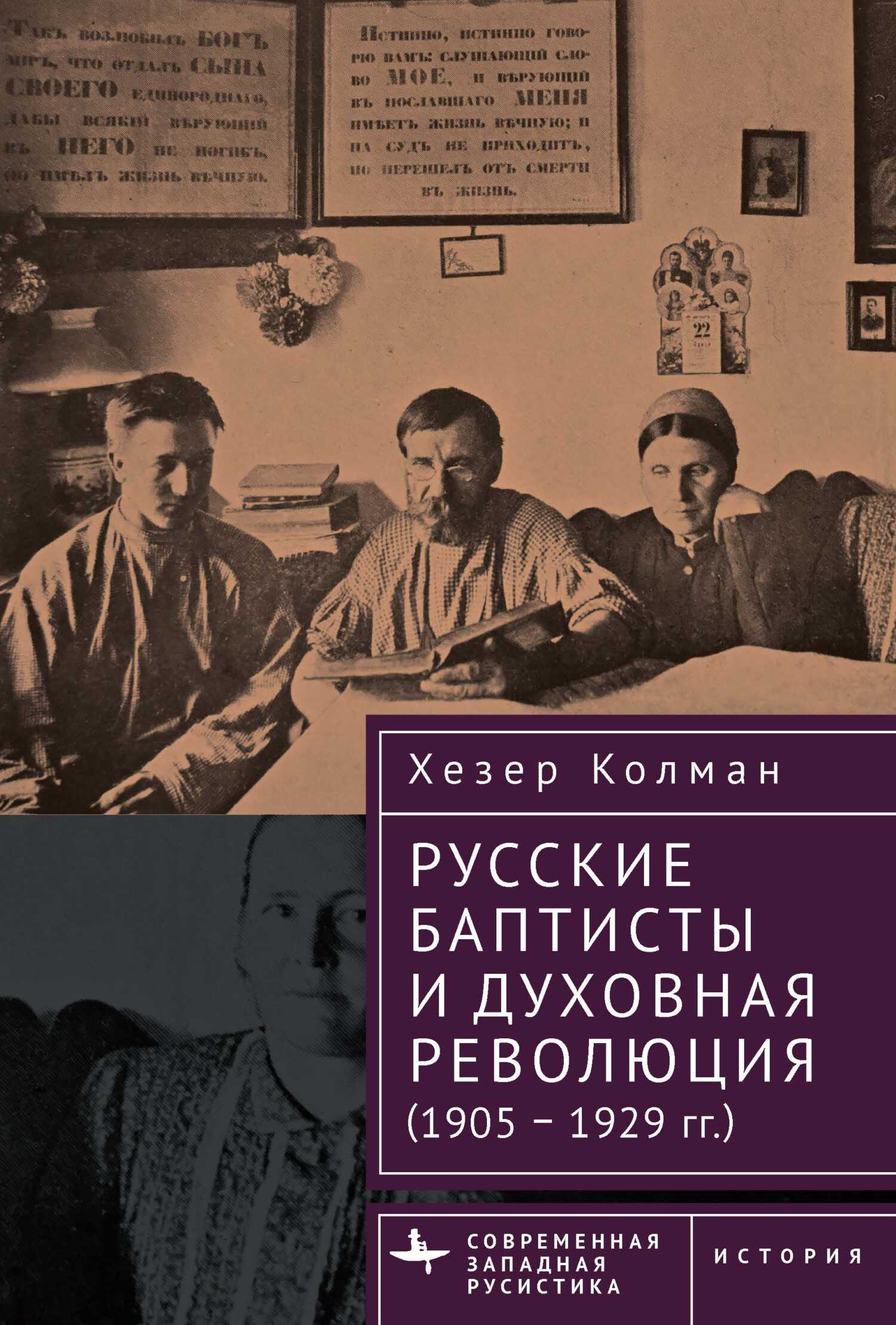

Русские баптисты и духовная революция (1905–1929 гг.) - Хезер Колман Страница 30

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Хезер Колман

- Страниц: 109

- Добавлено: 2024-11-22 03:04:20

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Русские баптисты и духовная революция (1905–1929 гг.) - Хезер Колман краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Русские баптисты и духовная революция (1905–1929 гг.) - Хезер Колман» бесплатно полную версию:В начале ХХ века баптисты были самой быстрорастущей неправославной религиозной группой среди русских и украинских христиан. Хезер Колман прослеживает развитие баптистских евангелических общин в период стремительной индустриализации, войны и революции, когда остро встали новые вопросы о религии и ее месте в современной жизни.

Об авторе

Хезер Колман – профессор истории в Университете Альберты в Канаде, директор исследовательской программы по религии Института украинских исследований. Редактор книг Sacred Stories: Religion and Spirituality in Modern Russia и Orthodox Christianity in Imperial Russia: A Source Book on Lived Religion (обе совместно с Марком Стейнбергом). В настоящее время она работает над книгой о социальной и культурной истории православного духовенства в Киевской губернии XIX века.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Русские баптисты и духовная революция (1905–1929 гг.) - Хезер Колман читать онлайн бесплатно

Государственные расследования баптисткой религиозной жизни и методов баптистской пропаганды приводили власть имеющих к выводу, что баптизм как таковой противоречил принципам, на которых стояло Российское государство. В первую очередь, баптистский институт странствующих проповедников никак не соответствовал традициям религиозной жизни в России. За исключением староверов и сект, все религиозные группы в России традиционно разделяли две черты: они были организованы по территориальному принципу в приходы и получали легитимацию на основе признания государством, которое контролировало жизнь исповеданий. Хотя у государства были особые отношения с государственной Православной церковью и она была теснейшим образом вплетена во властный аппарат, государство также в значительной степени регулировало другие признаваемые законом деноминации. Религии мыслились как статичные сущности в соответствии с моделью, которую Эрнст Трёльч называл «церковным типом» религиозности: религиозная идентичность воспринималась как передающаяся по наследству и инклюзивная характеристика. Каждый человек в Российской империи должен был быть рожден в одной из одобренных государством вер, и именно эта вера освящала и фиксировала все перемены гражданского состояния подданного, вместе с тем освящая их обрядами перехода, – так религиозные исповедания служили государству. Баптисты же в поздней Российской империи, напротив, самоорганизовались в группы «сектантской» модели религиозности по Трёльчу: в сознательно учреждаемые группы взрослых верующих, стремящихся к самосовершенствованию. Собственное обращение в веру побуждало их желать такого же обращения для других – и потому формальные территориальные и легальные структуры для них казались несущественными [Troeltsch 1981 2: 331][73]. Поэтому чем больше правительство было озабочено странствующими проповедниками, тем чаще звучала мысль, что баптистам просто нет дела до всей легальной системы религиозного устройства России. Так, один документ Департамента духовных дел от 1911 г. прямым текстом говорит, что баптисты «нередко не считаются с действительным положением Православия в России» [РГИА, ф. 821 оп. 133, д. 196, л. 207 об. – 208]. Министр внутренних дел Николай Маклаков в 1913 г. писал Владимиру Коковцову, председателю Совета министров, что баптисты хотят себе привилегированного положения, которым не располагает ни одно вероисповедание в империи. Если все прочие ограничивают свою активность отдельными приходами, сектантские проповедники,

признавая своим главным назначением так называемую «благовестническую» деятельность, совершенно не связаны с руководимыми ими приходскими организациями и считают себя свободными проповедниками не только среди любой группы сектантов, но даже в местностях с исключительно православным населением.

Такой подход, утверждал Маклаков, противоречит основному принципу, на котором строится жизнь всех вероисповеданий в империи, – принципу прихода [РГИА, ф. 821, оп. 133, д. 196, л. 188 об., 190 об.]. В этом отношении Российское государство сталкивалось с той же проблемой, что и Англия в XVII в. Как показывает Дерек У Лавгроув, в то время индивидуальный религиозный поиск уводил значительное число индивидов прочь из Англиканской церкви, и это заставляло задуматься о том, насколько Английское государство обладает властью над совестью своих подданных и является ли эта власть прескриптивной или деривативной [Lovegrove 1988: 5]. Другими словами: является ли религиозная и политическая власть чем-то присущим самой территории в границах ее юрисдикции или же она полностью основана на контактах между людьми, которые обладают собственными убеждениями и правом выбирать свою идентичность. Религиозность евангеликов принадлежала к динамическому типу, и потому их сложно было контролировать. К тому же у государства всегда вызывали тревогу те части исповедания веры баптистов и евангельских христиан, которые говорили, что верующие должны подчиняться законам только в той степени, в которой они не ограничивают их религиозного самовыражения, напр., [РГИА, ф. 821, оп. 133, д. 289, л. 41].

Вдобавок к опасениям о том, что деятельность баптистов противоречит основным принципам русской религиозной жизни, правительственных чиновников беспокоил тот подход к духовной жизни народа и политической власти, который культивировали баптистские общины. Как это сформулировал Семен Бондарь в широко разошедшемся памфлете «Современное состояние русского баптизма», написанном для Департамента духовных дел в 1911 г., «силу баптизма составляет его общинное устройство. Члены баптистских общин – сами инициаторы дела; они свободно и легко собираются и совещаются; на собраниях выслушивается каждая мысль, кому бы она ни принадлежала» [Бондарь 1911: 65]. Легитимность народной власти горячо и широко обсуждалась в обществе после роспуска Второй Думы, а демократизм баптистов был предметом встревоженных толков. Департамент духовных дел пристально следил за прессой, освещавшей дела сектантов, и расследовал все дела, касавшиеся общественных конфликтов или имевших политическую окраску. В одной из статей, интересовавших чиновников, сообщалось, что, когда заезжий баптистский проповедник выступал на собрании в Саратове, его с места осадил надзирающий полицейский, говоря, что у того нет разрешения на выступление. Проповедник, как говорится в статье, обратился к общине с вопросом: «Братья?» Все ответили утвердительно. Тогда проповедник ответил полицейскому, что после этого уже не нуждается в его разрешении [РГИА, ф. 821, оп. 133, д. 195, л. 212]; вырезка из [Волга, 2 июня 1915]. В другом случае государственный чиновник в Москве писал о том, что баптисты всерьез верят, будто во время выборов у них в церкви с ними напрямую говорит голос Бога; отчасти чиновник потешался над ними, отчасти был всерьез обеспокоенным этой их верой [ГА РФГА РФ, ф. 102 (ДП/ОО), оп. 1913, д. 85, л. 243].

Бюрократы понимали возможные политические последствия обычного для баптистов процесса принятия решений, который опирался на волеизъявление общины. Русские люди, участвуя в подобных объединениях, получали новый опыт общественного взаимодействия с другими людьми. Описывая Московский съезд Русского союза баптистов в 1911 г., агент охранки заметил, что «баптизм является серьезной общественной школой»: поскольку в общине у каждого члена есть равнозначное со всеми остальными членами право голоса и все принимают участие в обсуждении всех хозяйственных и юридических вопросов жизни общины,

это сообщает даже совершенно некультурным баптистам известные общественные навыки. Это бросилась на глазах на съезде, где простые крестьяне очень толково обсуждали более сложные вопросы в организации общин и всего союза. Вообще, есть все основания полагать, что баптизм является не только серьезной религиозной, но и не менее серьезной общественной силой [ГА РФГА РФ, ф. 102 (ДП/ ОО), оп. 1911, д. 85, л. 15].

Образ баптистской религии как «общественной школы» впоследствии будет неоднократно повторяться в пособиях Департамента

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.