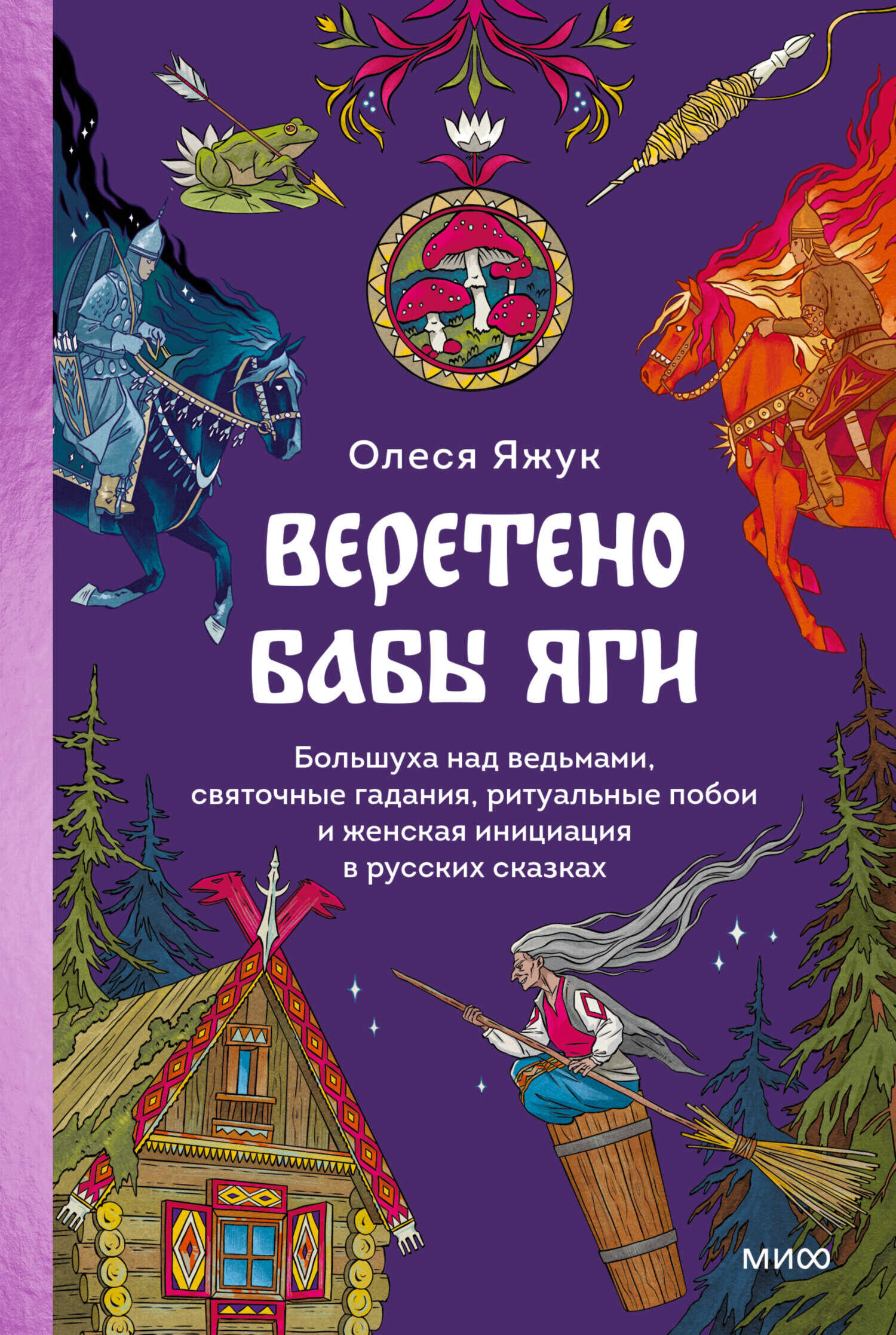

Веретено Бабы Яги. Большуха над ведьмами, святочные гадания, ритуальные побои и женская инициация в русских сказках - Олеся Константиновна Яжук Страница 18

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Олеся Константиновна Яжук

- Страниц: 34

- Добавлено: 2025-03-26 14:08:21

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Веретено Бабы Яги. Большуха над ведьмами, святочные гадания, ритуальные побои и женская инициация в русских сказках - Олеся Константиновна Яжук краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Веретено Бабы Яги. Большуха над ведьмами, святочные гадания, ритуальные побои и женская инициация в русских сказках - Олеся Константиновна Яжук» бесплатно полную версию:Злобная старуха из лесной чащи, которая так и норовит заманить героев к себе в избушку и там погубить… Такой образ Бабы Яги мы помним с детства, но так ли все просто?

Привычные сказочные персонажи и сюжеты предстают перед нами совсем в ином свете, если посмотреть на них сквозь призму древних обрядов посвящения.

Почему Баба Яга живет в дремучем лесу, а Царевна-лягушка – на болоте? Почему главная героиня сказки «Морозко» отказывается сказать, что ей холодно, а Крошечка-Хаврошечка закапывает кости любимой коровы?

Из этой книги вы узнаете об обрядах женской инициации, их связи со сказками и с жизнью наших предков.

От автора

Баба Яга умеет удивлять. Кем только она не бывает в сказках – и щедрой волшебницей, у которой для настоящих героев найдутся всегда чудесные дары, и хозяйкой табуна волшебных кобылиц, и повитухой, и амазонкой, побеждающей богатырей. Но в этой книге мы остановится только одной из ее ипостасей – жреческой. Ведь Баба Яга помогала девушкам стать взрослыми и делилась с ними своими сокровенными знаниями.

Вы могли заметить, что имя главного персонажа я пишу двумя словами, хотя в словарях принят вариант «Баба-яга». В этом решении я опиралась на аналогию с Великой Матерью, ведь Яга служит женскому божеству, помогая девушкам усвоить правила поведения, систему запретов и – главное – стать взрослым человеком, с которым будут считаться в обществе.

Тема женской инициации изучена довольно мало. Обращение к свадебному фольклору, к исследованиям историков и лингвистов позволяет расширить знания о данной проблеме, и многие сказки приобретают уже совсем другое звучание. Они перестают быть историями исключительно для малышей, приобретают интересные, а порой и жутковатые подробности.

Для кого эта книга

Для всех, кому интересна история в необычных ее аспектах, в том числе славянская.

Веретено Бабы Яги. Большуха над ведьмами, святочные гадания, ритуальные побои и женская инициация в русских сказках - Олеся Константиновна Яжук читать онлайн бесплатно

Напала пороша снегу беленького:

Как по этой по пороше

Гуси-лебеди летели – колядовщики, недоросточки…[87]

«Птичьи» мотивы всегда присутствовали в обрядовых песнях. Например, на девичнике пели:

– Вы где, гуси, были?

Вы где побывали?

Где спали-ночевали?

– Мы были у княгини,

Побывали у первобрачной…[88]

На девичнике, при прощании с красотой вспоминали такую песню:

Вы красуйтесь, мои родимые сестрицы,

Сколько я, млада, красовалася

У родимого своего батюшки,

У родимой своей матушки,

У братцев-то, ясных соколов,

У сестриц-то, белых лебедушек!

Если вам эта красота не глянется,

Отдайте вы эту красоту

Моему-то братцу родимому[89].

Красота – это один из символов юности и образ девичества. Она представлялась в образе антропоморфного существа, которое сопровождает девушку от начала ее девичества и до замужества. С красотой связаны привольное житье в доме отца, забота матери, восхищение окружающих молодостью и красотой юной девушки. Кроме того, этот символ включал в себя понимание принадлежности к группе девушек, а также девичьей чести, которую берегли. Считалось, что накануне венчания красота превращается в птицу и навсегда покидает девушку. В бытовом, материальном выражении красота понималась как лента, венец (или другой головной убор) или атрибут, который могли носить только незамужние. На девичнике, частью которого было прощание с красотой, вступающая в брак крестьянка передавала этот предмет подруге или сестре[90].

Лебедушками, кстати, называют незамужних сестер невесты:

Я отдам-то, отдам свою красоту

Я лебедушке своей сестрице,

Я голубушкам подруженькам[91].

Проводы невесты на венчание сопровождались пением, и новобрачная изображалась лебедью, жених – гусаком, а его семейство – гусиной стаей, куда переходит девушка:

Отлетела лебедь белая

Что от стада лебединого,

Приставала лебедь белая

Что ко стаду гусей серыих.

Гуси стали лебедь щипати,

Лебедь начала кричати им:

«Не щиплите, гуси серые,

Не сама я к вам, лебедушка,

Залетела – не охотою:

Занесло меня погодою,

Что погодушкой ненастною…»[92]

Свадебный фольклор насыщен образами этих водоплавающих птиц:

Да из-под той-то тучи грозноей,

Да из-под той-то непроносноей

Вылетало-то стадо гусей,

Да стадо гусей – серых утичек.

Да во черных гусях – серых утицах,

Во черных гусях – серых утицах

Да замешалась лебедь белая[93].

Во время этнографических экспедиций отмечалось, что плачи обязательно сопровождались действием. Причитая, исполнительница могла неожиданно взмахнуть руками и упасть на колени и локти (часто невесты разбивали их в кровь), прижав лицо к полу. Резкие падения, крики и плач также свидетельствуют об изображении символической смерти невесты[94]. Весь комплекс действий – слезы при произнесении слов, движения, травмы – говорил о том, что невеста не просто плачет, а убивается, и это старое слово хорошо отражало происходящее.

Царевна Лебедь на иллюстрации Валерия Курдюмова к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина.

Российская государственная библиотека

В величании тысяцкому, кем обычно был либо дядя, либо крестный жениха, человек уважаемый и желательно состоятельный, упомянута еда на свадебном столе:

Ты сидишь все под образом.

Спросим: «Кушаешь ли ты, тысяцкой,

Удалой добрый молодец,

Что ли Федор ты все Павлович?» –

«Уж я кушаю, кушаю

Я гусятину, гусь с перцом,

Лебедятину, гусь с чесноком…»[95]

В жизни это ритуальное блюдо заменялось более доступной курятиной, но как символ оставалось в песнях.

Упоминаются лебеди и в русских загадках: «Белый лебедь никем не рушен (не резан. – О. Я.), а всяк его кушал». Ответ – материнская грудь[96].

В южных областях на Масленицу была популярна игра в хождение гусем (гужом). Люди, в основном молодежь, цеплялись друг за друга и шли гуськом, стараясь не «потерять» идущего спереди. Ведущий вел остальных зигзагами, забирая то в одну, то в другую сторону. Из-за этого цепочка теряла устойчивость и могла рассыпаться. Кто-то даже падал, но задачей игры было как раз сохранить целостность поезда. Такие игры напоминают о сказке «Золотой гусь» из сборника братьев Гримм, где персонажи, с одного касания прилипнув друг к другу, ходят цепочкой за главным героем.

* * *

Гуси-лебеди появились в сказках, где главным героем может быть как девочка, так и мальчик. С мотивами инициации, оставшимися в повествовании, связаны сюжеты прохождения испытания и благополучного возвращения домой. Многие моменты, характерные для рассмотренной в главе сказки, – гуси, лебеди, яблоня – встречаются в свадебном фольклоре, что свидетельствует об устойчивом укоренении этих символов в народном сознании.

Глава 5. Василиса Прекрасная. Осенняя инициация

История падчерицы

Сказка о Василисе Прекрасной начинается как бытовая история – с рассказа о купеческой семье, где за 12 лет супружества родилась единственная дочь. Когда девочке было 8 лет, ее мать умерла и перед смертью подарила дочери куколку с наказом обращаться к той при любых жизненных трудностях.

После некоторого периода вдовства отец Василисы снова женился. Свой выбор он остановил на вдове с двумя детьми, посчитав, что она будет хорошей хозяйкой и доброй матерью для всех девочек в новой семье. Но мачеха, как ей и полагается в сказках, Василису невзлюбила. Она все время стремилась сделать так, чтобы красивая юная девушка подурнела и не смогла привлечь внимание хороших женихов. К Василисе, хоть она и младшая в семье, уже сватались молодые люди, а мачехины дочки, судя по реплике «Не выдам меньшой прежде старших!», выпадали из поля зрения свах.

В сказке описывается идеал красоты, которому соответствовала Василиса: полная, статная, белокожая. Мачеха хотела, чтобы от изнурительной работы на солнце и ветре соперница дочерей загорела и похудела, а ее кожа загрубела. Все это – худоба, шершавость рук, загар – было свойственно крестьянкам. Купеческой дочери следовало проводить много времени в тереме за рукоделием, и иметь такую внешность для нее считалось недопустимым, даже неприличным.

Купец после своего отъезда выпадает из повествования до самого финала, и в это время мачеха решила переселиться в другой дом – избушку неподалеку от темного леса. А в этом лесу, как все знали, жила Баба Яга. Мачеха не задавалась целью извести Василису: все-таки она переехала туда сама и взяла с собой родных дочерей. Вероятнее всего, она хотела, чтобы все девушки прошли инициацию примерно в одно время. Недаром, когда главная героиня знакомится с Бабой Ягой и говорит, что ее прислали за огнем сводные сестры, хозяйка отвечает: «Знаю я их». Выходит, старшие девушки уже прошли посвящение и имеют право начинать взрослую жизнь.

Иллюстрация Ивана Билибина к сказке «Василиса Прекрасная».

Российская государственная библиотека

Василиса оставалась последней, кто должен был отправиться к Бабе Яге. Если летом куколка, полученная в наследство, не подпускала девушку к дому жрицы Великой Матери, то с приходом осени все изменилось. Во время осенних работ с нитями – Василиса пряла, первая ее сестра вязала чулки, а вторая плела кружева – одна из мачехиных дочек погасила лучину. Девушки тут же отправили младшую Василису за огнем. И не куда-нибудь, а к самой Бабе Яге. И чудесная куколка не стала вмешиваться, ведь Василисе пришла пора проходить посвящение.

Огонь в крестьянской среде был священен. В языческие времена

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.