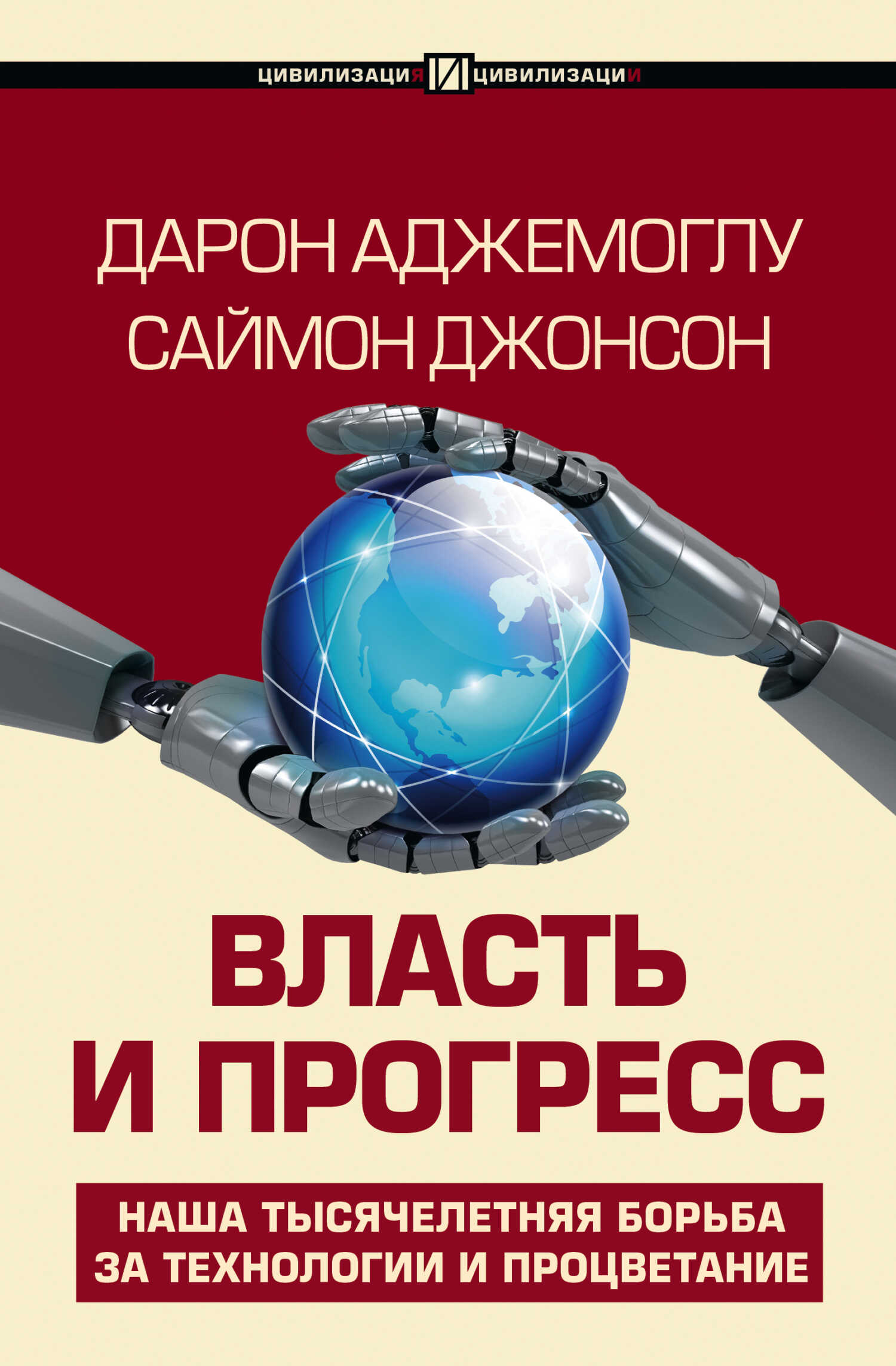

Власть и прогресс - Саймон Джонсон Страница 34

- Категория: Книги о бизнесе / Менеджмент и кадры

- Автор: Саймон Джонсон

- Страниц: 127

- Добавлено: 2025-11-05 18:00:03

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Власть и прогресс - Саймон Джонсон краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Власть и прогресс - Саймон Джонсон» бесплатно полную версию:Каждый день мы слышим, что благодаря беспрецедентным достижениям науки и техники на всех парах мчимся к новому, лучшему миру. Вот вам новый телефон. А вот электромобиль последней модели. Еще немного – и ученые найдут способ вылечить рак, решат проблему глобального потепления и, может быть, даже искоренят бедность!

Инновации стали для нас самоцелью, новые технологии надо вводить всем, всегда, везде. И чем больше, тем лучше!

С человечеством такое случалось уже не раз. Но всеобщее благоденствие и процветание так и не наступили. Напротив, слишком многие изобретения принесли человечеству лишь беды и лишения.

Так что же такое прогресс? Всегда ли он оправдан? Кому приносит основные дивиденды? И главное, как он сочетается с властью?

На эти и многие другие вопросы в своей новой книге «Власть и прогресс» дает ответ создатель бестселлера «Почему одни страны богатые, а другие бедные» Дарон Аджемоглу в соавторстве с Саймоном Джонсоном.

В формате А4 PDF сохранён издательский макет.

Власть и прогресс - Саймон Джонсон читать онлайн бесплатно

Проблема в том, что

«…их немедля нанимают в других местах, причем по такой высокой цене, что и для всех прочих слуг это становится примером и приглашением уйти и поискать себе новое место…»

К повышению оплаты труда приводил не только недостаток рабочей силы. Баланс власти между господами и крестьянами в сельской Англии не оставался неизменным; лорды начали жаловаться на недостаток почтения со стороны нижестоящих. По словам Генри Найтона, «в наши дни люди низкого звания так возвысились по одежде и украшениям, что ныне уже невозможно по роскоши платья отличить одного от другого». Или, как афористично выразился Джон Гауэр, «господа нынче стали слугами, а слуги господами».

В других частях Европы, где сохранялось господство сельских элит, такой эрозии феодальных обязательств не происходило; соответственно, нет свидетельств, что там повышалась оплата труда. Например, в Центральной и Восточной Европе даже при недостатке рабочих рук с крестьянами обращались еще жестче, возможности выдвигать требования у них практически не существовало; к тому же было меньше городов, куда можно бежать и где скрыться. Здесь у крестьян почти не было шанса улучшить свою жизнь.

Однако в Англии за следующие 150 лет власть местных элит серьезно пошатнулась. В результате, по известной тогдашней формулировке, «хозяин поместья был вынужден либо предлагать хорошие условия, либо смотреть, как его вилланы бегут кто куда». В таких социальных условиях оплата труда поползла вверх.

Еще одним шагом, изменившим соотношение сил в сельской Англии, стал роспуск монастырей, предпринятый Генрихом Восьмым, и соответствующее преобразование сельского хозяйства. Именно этими переменами объясняется медленный рост реальной оплаты труда английского крестьянства от норманнского завоевания до начала эры индустриализации.

На протяжении Средних веков в целом были периоды, когда высокие урожаи повышали фертильность населения и людей становилось больше, чем земля могла прокормить; иногда это приводило к голоду и демографическому коллапсу. Но Мальтус ошибался, думая, что иначе и быть не может. К концу XVIII века, когда он формулировал свои теории, не только население Англии, но и доходы англичан уже несколько столетий росли по экспоненте, без всяких признаков «неизбежного» голода или чумы. Схожие тренды наблюдались в эти же века в других европейских странах: Франции, итальянских городах-государствах, на территории современных Бельгии и Нидерландов.

Еще сильнее подрывает теории Мальтуса то, что, как мы видели, излишки, порожденные новыми технологиями, в средневековую эпоху пожирали не чрезмерно плодящиеся бедняки, а аристократия и церковь, утопавшие в роскоши и возводившие претенциозные соборы. Часть излишков уходила также на повышение уровня жизни в крупнейших городах, например в Лондоне.

Не только свидетельства средневековой Европы решительно опровергают идею «мальтузианской ловушки». Древняя Греция, во главе с городом-государством Афинами, с IX по V век до н. э. переживала довольно стремительный рост производительности на душу населения и повышение уровня жизни. За этот почти пятисотлетний период увеличились размеры домов, появились ровные полы, разнообразная домашняя утварь, увеличилось потребление на душу населения, а также другие показатели улучшения уровня жизни. Хотя население росло, никаких свидетельств мальтузиан-ской динамики историки не видят. Эру экономического роста и процветания в Греции прервали другие факторы – политическая нестабильность и вторжение внешнего врага.

Аналогичный рост производительности и благосостояния наблюдался, начиная примерно с V века до н. э., в Древнем Риме. Эта эра процветания продолжалась вплоть до первого века Римской империи – и, скорее всего, подошла к концу из-за политической нестабильности и вреда, нанесенного Риму авторитарными правителями в имперский период.

Такие длительные периоды доиндустриального экономического роста, не ограниченные мальтузианской динамикой, известны не только в Европе. Существуют археологические и иногда даже документальные свидетельства подобных продолжительных эпизодов роста в Китае, в цивилизациях Анд и Центральной Америки до европейской колонизации, в долине Инда и в некоторых частях Африки.

Исторические свидетельства ясно говорят о том, что «мальтузианская ловушка» вовсе не закон природы и что вероятность ее возникновения, по-видимому, тесно связана с особенностями политической и экономической системы. В случае средневековой Европы мы имеем дело с сословным обществом, в котором бедность и отсутствие улучшений в жизни для большинства его членов были вызваны многовекторным неравенством, принуждением и искаженным путем прогресса.

Первородный грех земледелия

Влияние классовых интересов на технологический выбор – характерная черта не только средневековой Европы, но и всего доиндустриального общества. Оно появилось вместе с земледелием, если не раньше.

Эксперименты с приручением животных и выращиванием растений люди начали давным-давно. Более 15 000 лет назад собаки уже жили вместе с homo sapiens. Даже продолжая добывать себе пищу охотой, рыбной ловлей и собирательством, люди избирательно поощряли рост некоторых растений и животных и начинали влиять на их экосистему.

Затем, около 12 000 лет назад, начался процесс перехода к постоянному, оседлому сельскому хозяйству, основанному на полностью одомашненных растениях и видах животных. Сейчас нам известно, что этот процесс происходил, по всей видимости, независимо друг от друга как минимум в семи различных местах по всему миру. Растения, игравшие в этом переходе центральную роль, различались в зависимости от места: в Плодородном Полумесяце на современном Ближнем Востоке – пшеница двух типов (однозернянка и двузернянка) и ячмень; на севере Китая – два типа проса (обыкновенное и итальянское), на юге Китая – рис, в Мезоамерике – тыквы, бобы и маис, в Южной Америке – клубневые (картофель и ямс), на востоке нынешних США – различные виды киноа. Некоторые зерновые были одомашнены в Африке, к югу от Сахары; в Эфиопии – за это отдельная благодарность древним! – одомашнили кофе.

Отсутствие письменных источников не позволяет нам точно узнать, что именно и когда происходило. Теории, касающиеся причинно-следственных связей и сроков перехода к земледелию, вызывают жаркие споры, не утихающие со временем. Некоторые ученые считают, что «изобилие плодов земных», вызванное потеплением, в свою очередь вызвало переход к оседлым поселениям и к сельскому хозяйству. Другие специалисты утверждают прямо противоположное: нужда – мать изобретательности, следовательно, к окультуриванию растений людей подтолкнула нехватка пищи. Одни считают, что сперва появились постоянные поселения, а затем – социальная иерархия. Другие указывают на признаки иерархии в погребениях, возраст которых составляет тысячи лет до перехода к оседлой жизни. Некоторые присоединяются к знаменитому археологу Гордону Чайлду, автору термина «неолитическая революция», который считает переход к земледелию ключевым событием в истории человечества и человеческих технологий. Другие, следуя за Жан-Жаком Руссо, думают, что переход к оседлости и обработке земли стал «первородным грехом» человеческого общества, ибо открыл путь бедности и социальному неравенству.

Скорее всего, в действительности все происходило очень разнообразно. Люди экспериментировали со множеством разных растений, с различными способами приручения животных.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.