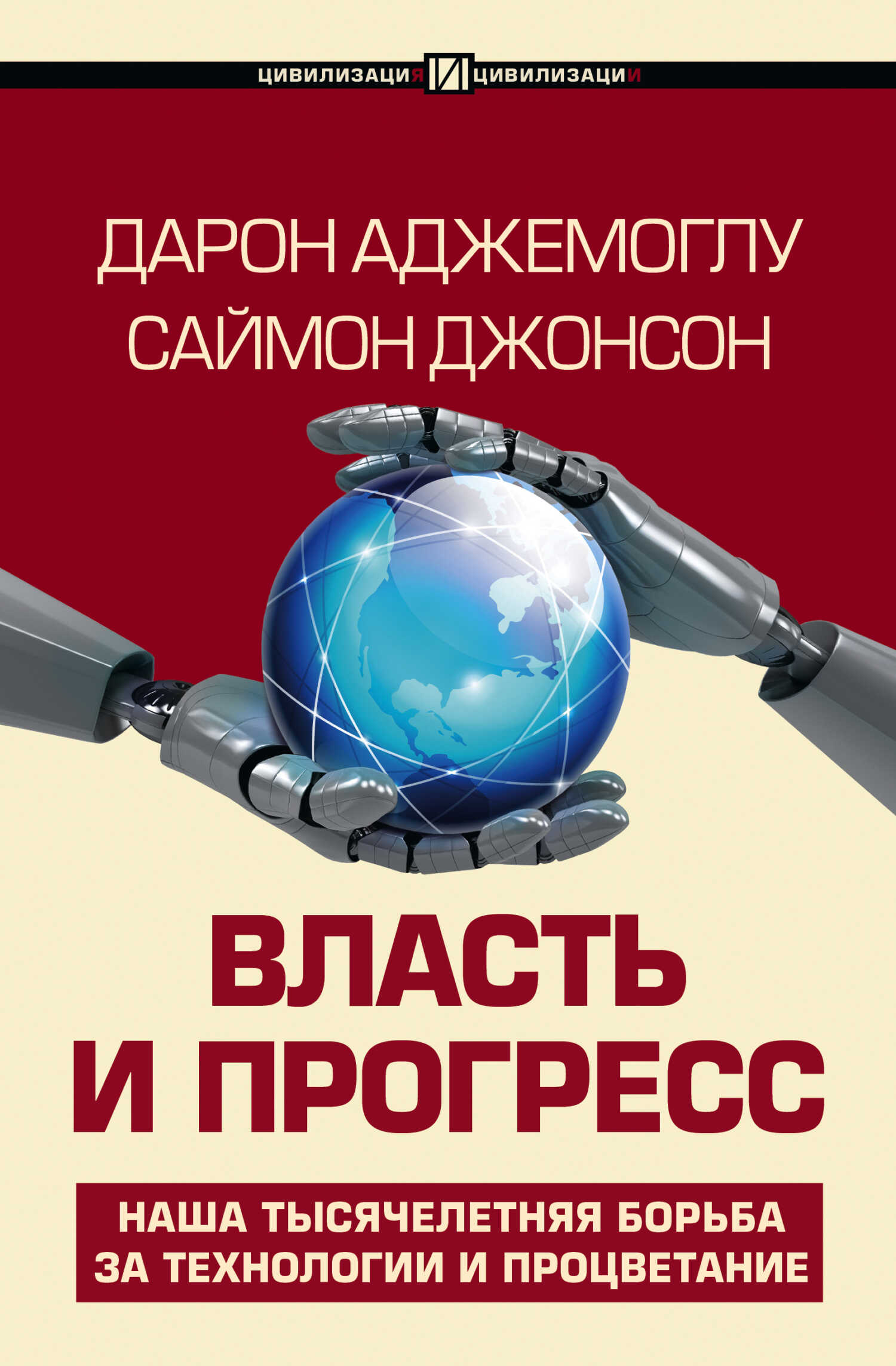

Власть и прогресс - Саймон Джонсон Страница 33

- Категория: Книги о бизнесе / Менеджмент и кадры

- Автор: Саймон Джонсон

- Страниц: 127

- Добавлено: 2025-11-05 18:00:03

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Власть и прогресс - Саймон Джонсон краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Власть и прогресс - Саймон Джонсон» бесплатно полную версию:Каждый день мы слышим, что благодаря беспрецедентным достижениям науки и техники на всех парах мчимся к новому, лучшему миру. Вот вам новый телефон. А вот электромобиль последней модели. Еще немного – и ученые найдут способ вылечить рак, решат проблему глобального потепления и, может быть, даже искоренят бедность!

Инновации стали для нас самоцелью, новые технологии надо вводить всем, всегда, везде. И чем больше, тем лучше!

С человечеством такое случалось уже не раз. Но всеобщее благоденствие и процветание так и не наступили. Напротив, слишком многие изобретения принесли человечеству лишь беды и лишения.

Так что же такое прогресс? Всегда ли он оправдан? Кому приносит основные дивиденды? И главное, как он сочетается с властью?

На эти и многие другие вопросы в своей новой книге «Власть и прогресс» дает ответ создатель бестселлера «Почему одни страны богатые, а другие бедные» Дарон Аджемоглу в соавторстве с Саймоном Джонсоном.

В формате А4 PDF сохранён издательский макет.

Власть и прогресс - Саймон Джонсон читать онлайн бесплатно

По мнению настоятеля – так он трактовал обычное право, – если мельница будет существовать, ничто не сможет помешать соседям Дина ею пользоваться, а значит, она составит конкуренцию мельницам монастыря. Поэтому – согласно все той же интерпретации законов – Дин не имел права строить мельницу без позволения аббата.

Подобные аргументы в принципе можно было оспорить, но на практике у Дина такой возможности не было: все дела, относящиеся к монастырю, решались в церковном суде, который, несомненно, вынес бы решение в пользу могущественного аббата. Так что Дин поспешно снес мельницу сам, пока не явились приставы.

Со временем контроль церкви над новыми технологиями только усилился. В XIII веке монастырь Сент-Олбанс в Хертфордшире потратил на усовершенствование своих мельниц сто фунтов, а затем стал настаивать, чтобы его арендаторы приносили все свое зерно и шерсть на эти мельницы. Хоть у арендаторов и не было доступа к другим мельницам, они отказались подчиниться. Обрабатывать шерсть дома вручную им было выгоднее, чем обращаться к монастырю за высокую плату.

Но и эта тень независимости противоречила планам монастыря, желавшего извлекать из новых технологий всю возможную выгоду. В 1274 году аббат предпринял попытку конфисковать у арендаторов шерсть, что привело к физическим столкновениям между арендаторами и монахами. Арендаторы подали жалобу королю – но, как и следовало ожидать, ничего не добились. Теперь шерсть отправлялась на монастырские мельницы, и арендаторы вынуждены были платить за это втридорога.

В 1326 году в Сент-Олбансе произошло еще более жестокое столкновение из-за права арендаторов молоть зерно дома на ручных мельницах. Монастырь дважды осаждали; когда настоятель наконец победил, он отобрал у крестьян мельничные жернова и приказал вымостить ими внутренний двор монастыря. Пятьдесят лет спустя, во время крестьянского восстания, местные жители ворвались в монастырь и разнесли этот двор, «символ их унижения».

В целом средневековая экономика не была лишена ни технического прогресса, ни серьезных преобразований. Но эти времена стали поистине «темными веками» для английских крестьян, поскольку благодаря норманнской феодальной системе повышение производительности было выгодно лишь знати и церковной верхушке. Хуже того: в результате преобразований в сельском хозяйстве у крестьян отбирали все больше излишков и налагали на них все более неподъемные обязательства, так что стандарты их жизни ухудшались. Новые технологии служили элитам, а бедняков делали еще беднее.

Эти тяжелые для простых людей времена стали результатом того, что развитием технологий и экономики занималась религиозная и аристократическая элита – в ущерб благосостоянию большинства населения. Господство этой элиты основывалось на силе убеждения, покоящейся на прочной основе религиозной веры, подкрепленной судебными решениями и насилием.

Мальтузианская ловушка

Другое объяснение тяжелой жизни средневековых крестьян содержится в идеях преподобного Томаса Мальтуса. Этот автор, писавший в конце XVIII века, утверждал, что бедные сами виноваты в своей бедности: они попросту безответственны. Дашь им возможность завести корову – они тут же нарожают детей. В результате:

«…население, ничем не сдерживаемое, растет в геометрической прогрессии. А средства к существованию возрастают лишь в прогрессии арифметической. Даже слабое знакомство с арифметикой подскажет, как велика первая в сравнении со второй».

Поскольку объем плодородной земли ограничен, рост населения приводит к уменьшению производительности земледелия на душу населения; и, следовательно, как ни повышай уровень жизни бедняков, благоденствие долго не продлится – новые рты быстро съедят все.

Однако такой немилосердный взгляд, возлагающий вину за бедность на самих бедняков, не соответствует фактам. Если «мальтузианская ловушка» существует – это ловушка мышления, предполагающая неизбежность развития событий «по Мальтусу».

Бедность крестьянства невозможно понять, не принимая во внимание принудительный труд и то, что политическая и общественная власть определяет и направление прогресса, и его бенефициаров. За тысячи лет до индустриальной революции технологии и производительность вовсе не стояли на месте – хотя росли совсем не так стремительно и неуклонно, как начиная с середины XVIII века.

Кто выигрывал от новых технологий и повышения производительности, зависело от институционального контекста и от типа технологии. Во многие важнейшие периоды – вроде того, что описан в этой главе, – технологии следовали за видением могущественной элиты, и рост производительности не вызывал сколько-нибудь значимого улучшения жизни для большинства населения.

Однако контроль элиты над экономикой то возрастал, то уменьшался, и не всегда средства роста производительности оказывались, как новые мельницы, полностью под контролем власть имущих. Там, где урожай с полей, на которых работали крестьяне, возрастал, а у господ недоставало сил отбирать все излишки, условия жизни бедняков улучшались.

Так, например, после Черной смерти, столкнувшись с недостатком рабочей силы и тем, что некому стало работать на полях, многие английские господа попытались выжать из своих крепостных больше, платя им как раньше. Король Эдуард Третий и его советники, встревоженные тем, что рабочие начали требовать повышения оплаты труда, приняли новые законы, призванные положить конец таким требованиям. В том числе в 1351 году был принят «Статут о чернорабочих», начинавшийся так:

«Поскольку великое множество людей, в особенности из числа челяди и рабочего люда, ныне погибло от чумного поветрия, и некоторые, видя затруднения господ и недостаток слуг, отказываются служить иначе, как за неимоверную плату…»

Статут обещал суровые наказания, вплоть до заключения в тюрьму, любому рабочему, покинувшему место службы. Особенно важно было позаботиться о том, чтобы чернорабочего нельзя было сманить, пообещав платить ему больше, так что статут приказывал: «Далее, пусть никто не определяет и не позволяет определять кому-либо большей оплаты, жалованья, содержания или прокорма, чем полагается по обычаю…»

Но все эти королевские указы и законы были тщетны. Нехватка рабочих рук качнула маятник в пользу крестьян, которые теперь могли спорить с господами, требовать повышения платы, отказываться платить штрафы, а если договориться не удавалось, уходить в другие поместья или в города. Генри Найтон, современный событиям хронист, писал:

«[Рабочие сделались] столь надменны и упрямы, что не повиновались королевскому указу, и если кто-либо хотел нанять их, то должен был давать им все, чего ни попросят».

Результатом стало повышение оплаты труда, о котором так писал еще один современник, поэт Джон Гауэр:

«А с другой стороны, можно видеть, как подорожал нынче труд чернорабочих: кто хочет, чтобы для него что-нибудь сделали, тот принужден платить пять или шесть шиллингов там, где раньше платил два».

Петиция Палаты общин 1376 года возлагает ответственность за это именно на нехватку рабочих рук, наделившую слуг и чернорабочих такой свободой, что они,

«…стоит хозяевам обвинить их в дурной службе или пожелать заплатить им за

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.