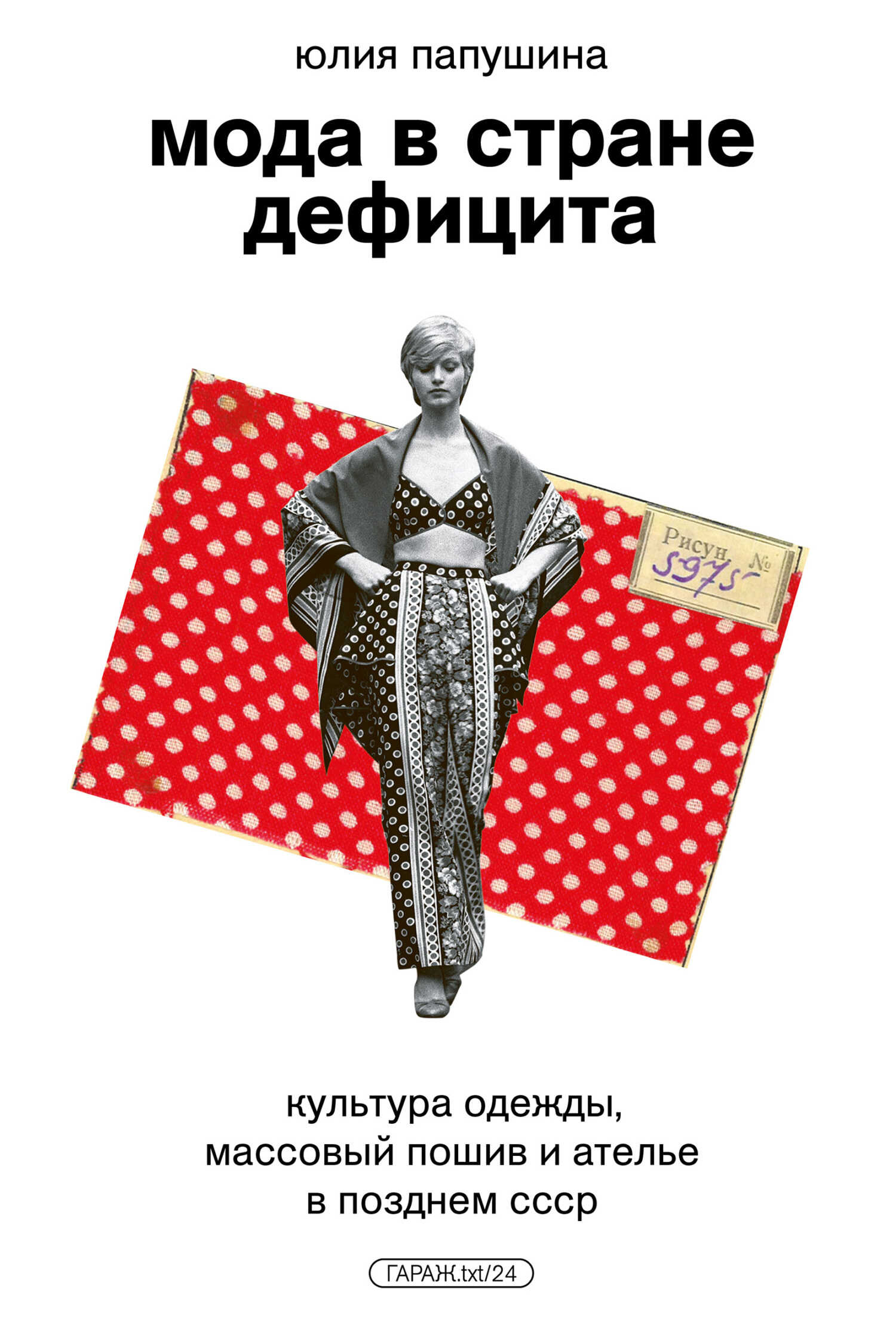

Мода в стране дефицита. Культура одежды, массовый пошив и ателье в позднем СССР - Юлия Папушина Страница 8

- Категория: Домоводство, Дом и семья / Прочее домоводство

- Автор: Юлия Папушина

- Страниц: 68

- Добавлено: 2025-04-26 11:14:49

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Мода в стране дефицита. Культура одежды, массовый пошив и ателье в позднем СССР - Юлия Папушина краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Мода в стране дефицита. Культура одежды, массовый пошив и ателье в позднем СССР - Юлия Папушина» бесплатно полную версию:С конца 1950-х и до конца 1980-х Советское государство проводило уникальный эксперимент по частичной децентрализации моды, открывая моделирующие организации в областных центрах России. Эти институции внесли решающий вклад в демократизацию моды и появление в провинции новых профессий, связанных с индустрией моды: модельеров, искусствоведов и манекенщиц.

На примере Пермского дома моделей Минлегпрома РСФСР и экспериментального цеха Управления бытового обслуживания Пермской области показано, как с нуля развивалась система производства моды в крупном промышленном регионе, как она встраивалась в иерархическую систему советской моды, какие официальные и неофициальные механизмы использовались для достижения успеха.

Опираясь на интервью и архивные документы, книга рассказывает о том, кто и как создавал одежду для наших бабушек и мам, если они жили не в Москве или Ленинграде. Через историю моды книга раскрывает эволюцию советского общества, показывает, как экономика влияла на дизайн одежды, которую шили на фабриках и в ателье. Автор предлагает переосмыслить представления о советской провинции и экономическом укладе позднего советского общества.

Мода в стране дефицита. Культура одежды, массовый пошив и ателье в позднем СССР - Юлия Папушина читать онлайн бесплатно

Кроме того, появляются не только отсылки к зарубежному опыту, как, например, формулировка «по конъюнктурным данным международного рынка в соответствии с тенденциями международной моды» и перепечатка фотографий из зарубежных изданий, но и прямое использование материалов, подготовленных западными профессионалами индустрии моды, например прогнозы компании Fashion Folio International[106], прогнозы из журнала L’enfance et la mode[107] и прогнозы Международного секретариата шерсти[108]. Можно сделать вывод, что обзоры и рекомендации 1970–1980-х годов были ориентированы не на воспроизведение моделей, а на то, чтобы расширить кругозор модельеров, снабдить их профессиональными ориентирами.

Методические материалы ОДМО демонстрировали и устоявшиеся принципы функционирования советской моды, и некоторые новшества, возникавшие по мере эволюции официальной экономической политики позднего социализма. Так, в риторике методических рекомендаций появляется ориентация на потребителя. В направлении моды на 1975 год специально отмечалось, что оно учитывает «современный спрос населения»[109]; в рекомендациях на 1977 год авторы утверждали, что «потребительский спрос на изделия модных силуэтов – наиболее важный критерий оценки правильности предлагаемого направления моды»[110]. Рекомендации на 1978 год ссылались не только на анализ данных различных ведомств, ВНИИКСа[111], Межведомственного совета по изучению спроса населения на товары народного потребления при Минторге РСФСР, конъюнктурного отдела ГУМа, на результаты посещения крупных московских магазинов, но и на результаты исследований ОДМО. Так, ОДМО организовал опрос с целью выяснить отношение молодежи к моде и определить спрос на «швейные изделия молодежного ассортимента»[112]. По результатам этого опроса были сделаны весьма критические выводы: «низкий престиж товаров из магазина», «массовый ассортимент не отвечает требованиям моды и индивидуальности»[113]. Однако изменения в риторике не повлияли на действия советских институций по отношению к гражданам. Установка на то, что потребителя нужно воспитывать, заложенная концепцией культурности 1930-х годов[114], сохранилась. Этот подход практически без изменений просуществовал до конца советского порядка.

По содержанию методических рекомендаций видно, что столичные центры моделирования ориентировались на расширение ассортимента швейных фабрик. Для них модность была важным свойством промышленной продукции. В их изданиях появлялись такие разделы, как «Модный ассортимент», «Модные дополнения»[115], «Развитие ассортимента»[116] и «Новый ассортимент»[117]. А материалы, которые там публиковались, инструктировали модельеров, как творчески переработать существующие силуэты и конструкции, чтобы они выглядели по-новому, а также прямо указывали на то, какие силуэты и детали являются актуальными и рекомендуемыми для использования.

Иногда содержание методических рекомендаций выходило за узкопрофессиональные рамки. Так, обзор ОДМО «Тенденции детской моды», который был сделан по материалам прогнозов нескольких зарубежных бюро, содержал развернутое определение понятия «промосьон». Советским модельерам объясняли, что промосьон – это «внедрение в сознание масс новой моды», «максимально быстрое распространение модных тенденций, приводящих в движение рынок швейных изделий», «эффективная помощь, оказываемая новой идее в моделировании на пути ее превращения в готовый товар», «именно службам промосьон отведена роль в деле реального формирования той или иной моды, подготовки населения к ее восприятию»[118]. В этом же обзоре кратко описывался процесс анализа трендов.

ВИАЛегпром выпускал обзоры, сфокусированные на тенденциях зарубежной моды, включая новые ткани, кожгалантерею, украшения и другие аксессуары. Обзоры ВИАЛегпрома, которые мне удалось обнаружить, представляют собой брошюры большого формата, напечатанные на мелованной бумаге и снабженные большим количеством черно-белых фотографий, перепечатанных из западных журналов. Тираж брошюр составлял от 100 до 1000 экземпляров.

Редактор обзоров зарубежных модных тенденций ВИАЛегпрома подчеркивала их информационный статус, «рациональные черты из которого (обзора. – Ю. П.) могут быть использованы в практике советского моделирования»[119] «с целью ознакомления с направлением в оформлении тканей за рубежом»[120]. Специально отмечалось, что «этот материал ни в коем случае не следует рассматривать как рекомендации или тем более как направление моды в нашей стране», «…следует помнить о том, что основной чертой советской моды является ее массовость, ориентация на широкие слои трудящихся нашей страны»[121]. В отдельных брошюрах упоминались названия французских домов высокой моды и итальянских производителей обуви. Кроме того, обзоры иногда дополнялись сведениями о том или ином художественном стиле, под влиянием которого сформировались актуальные модные тенденции.

В 1970 году редактор обзора «Мода за рубежом. Дополнения к одежде» указывала, какие именно предложения западной моды могут внедрить в производство советские фабрики: «…нашей промышленности нужно обязательно освоить этот ассортимент (мужские низкие сапоги с резинками и молниями. – Ю. П.), так как, по данным конъюнктурных обзоров ГУМа, спрос на них велик и пока не удовлетворяется… Сумка для уик-энда (Ж. Ланвена) могла бы получить широкое распространение и у нас, в частности в ассортименте пляжных сумок… Хотя мягкие выворотные сумки прочно вошли в моду, у нас они выпускаются пока очень маленькими сериями. Предприятиям стоило бы заинтересоваться этими сумками – производство их нетрудно. <…>…Хотя бы небольшими сериями фурнитуру с металлическими отделками выпускать надо. Для нашей промышленности может быть перспективно создание пуговиц с имитацией металлических вставок – с покрытием их люстром или фольгой… <…> Наша промышленность должна учесть характер оформления модных косынок и расширить традиционный ассортимент за счет разнообразных шарфов»[122].

Анализ методических материалов показывает не только продолжающуюся интернационализацию советской моды, но и ее растущую ориентацию на конечного потребителя. Методические указания все чаще упоминали потребителей, ссылались на их мнения, поведение и образ жизни. Также обсуждались практики капиталистического маркетинга и их адаптация к советским реалиям. Логическим завершением этого процесса стало интервью главного искусствоведа ОДМО Ирины Андреевой газете «Советская торговля», в котором она фактически сегментировала покупателей одежды по стилю жизни и отношению к моде: «модница-кокетка и скромная труженица, солидный профессор и юный поклонник брейк-данса»[123]. Читая методические рекомендации и обзоры, модельеры областных домов моделей могли почувствовать себя частью мирового процесса производства моды и пусть и с опозданием, но ознакомиться с международными тенденциями.

Советская мода создала свой авторитетный дискурс, который имел как общие с авторитетным дискурсом позднего социализма черты, так и отраслевую специфику. К этой специфике, в частности, относятся ориентация на преемственность (а не на инновации), сложная балансировка идеологических и технологических оснований заимствования западного опыта и, наконец, относительная открытость авторитетного дискурса. Под открытостью я понимаю следующее: хотя авторитетный дискурс советской моды имел свое смысловое ядро, которое не менялось от одного издания рекомендаций к другому, он также предоставлял возможности для проникновения новых, принадлежащих иной профессиональной культуре практик и смыслов.

Иллюстрации к прогнозу IWFO из

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.