Жар-птица - Андрей Владимирович Козырев Страница 43

- Категория: Документальные книги / Публицистика

- Автор: Андрей Владимирович Козырев

- Страниц: 99

- Добавлено: 2025-08-30 14:00:03

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Жар-птица - Андрей Владимирович Козырев краткое содержание

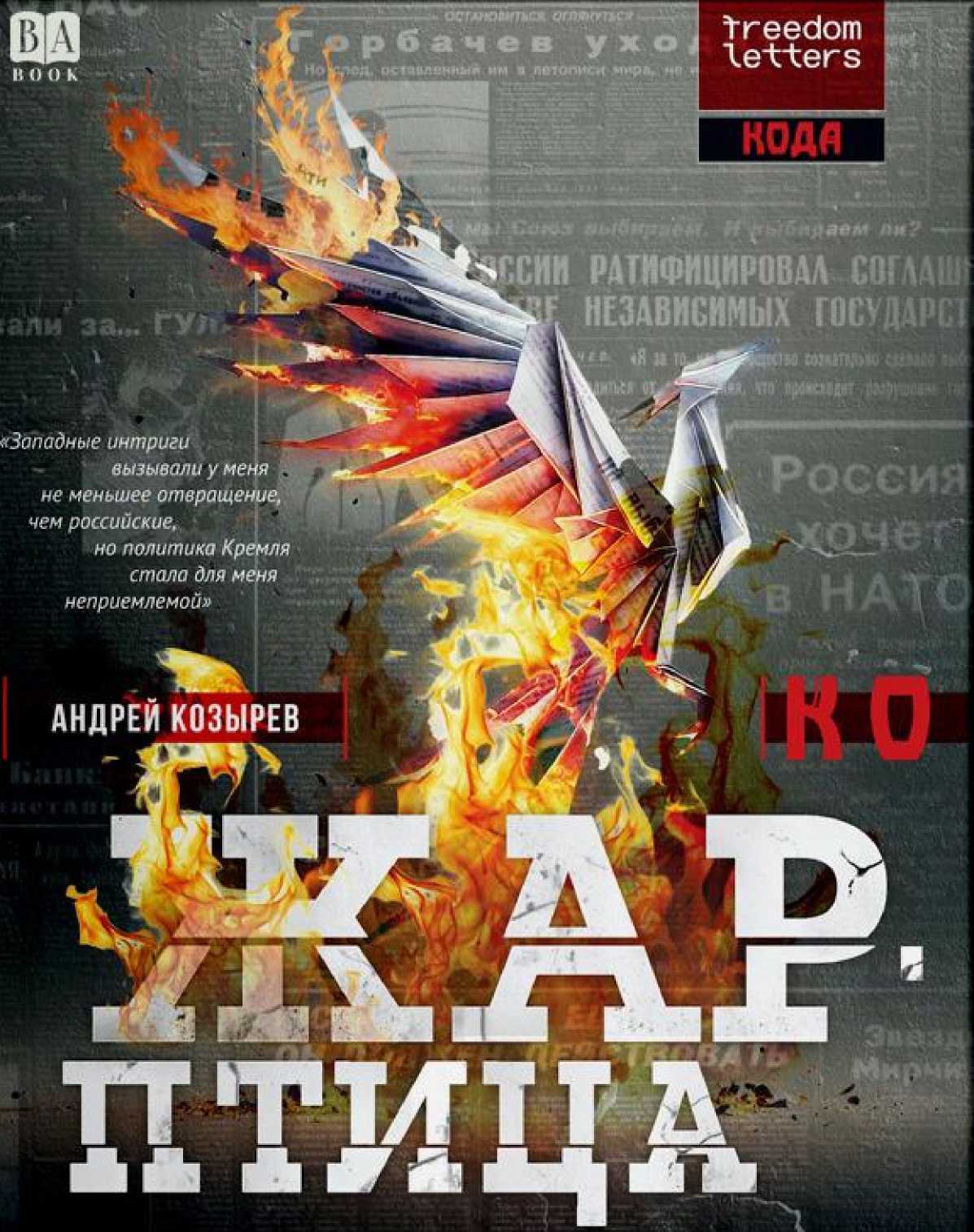

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Жар-птица - Андрей Владимирович Козырев» бесплатно полную версию:Мемуары первого министра иностранных дел России (1990–1995) Андрея Козырева — честная попытка разобраться, почему Россия-2024 так отличается от той, которую собирались построить российские реформаторы в девяностые. Как получилось, что страна, объявившая себя году демократией западного образца, оказалась через тридцать лет в одном ряду с Ираном и Северной Кореей? Кто в этом виноват? Российская элита, которая не выдержала испытания деньгами и властью? Общество, ностальгирующее по советской империи? Или западные политики, которые не смогли ответить на вызовы и возможности момента?

Пытаясь ответить на эти вопросы, Андрей Козырев обнародует остававшееся до сих пор за кадром — разговоры с глазу на глаз с президентом Ельциным, свою сложную дипломатическую игру со Слободаном Милошевичем и Саддамом Хусейном, детали закрытых переговоров Москвы

с западными дипломатами, интриги в Кремле, в результате которых Россия не только не вступила в НАТО, но и оказалась её противником номер один.

Книга Андрея Козырева — о том, как Россия и Запад упустили шанс на демократическое переустройство постсоветского мира. Но ещё и о том, что этот шанс для России и Запада — не последний.

Жар-птица - Андрей Владимирович Козырев читать онлайн бесплатно

Президент созвал в Кремле специальное заседание Совета безопасности за пять дней до запланированного вылета в Токио. Теоретически существовало два выхода.

Первый предлагал МИД: признаём проблему и выступаем за рассмотрение возможных решений на дипломатических переговорах с японцами. Опираемся на юридические документы, унаследованные от СССР, включая японо-советскую Совместную декларацию 1956 года. Тем более что президент СССР в своё время уже признал и саму проблему, и легитимность декларации 1956 года. Я, конечно, предполагал, что этот вариант не понравится Ельцину. Если он продолжает линию Горбачёва, то в чём, собственно, «исторический прорыв», к которому российский президент стремился? Было довольно трудно объяснить ему, что исторический прорыв на этом этапе невозможен в принципе: для Японии существовало только одно приемлемое решение — пойти дальше декларации 1956 года и получить все четыре острова. Для России это было взрывоопасно.

Второй вариант предусматривал перенос запланированного на сентябрь 1992 года визита в Японию на основании «осложнившейся обстановки» в России. Я предложил этот вариант Ельцину в частном разговоре двумя неделями ранее, заверив его, что Япония и другие страны поймут контекст, в котором произойдёт отсрочка. Я подчеркнул, что времени для того, чтобы такой перенос выглядел нормально, оставалось мало.

…Заседание Совета безопасности открылось в мрачной обстановке. Обсуждение началось с выступления вице-президента Руцкого, осудившего японские «притязания на русские земли». В разгар обсуждения начальник охраны Ельцина Александр Коржаков внезапно сказал, что, «по секретной информации», японцы не могут гарантировать безопасность президента России в Токио и отказались принять меры по улучшению ситуации. После этого без дальнейших дискуссий решение об отмене визита было принято.

Я предложил опубликовать нейтральное объяснение и не упоминать смехотворный предлог об отсутствии безопасности в Токио. Евгений Примаков, глава Службы внешней разведки, поддержал моё предложение. Это был тот редкий случай, когда наши точки зрения совпали, чему я был очень рад.

На следующий день пресса резко критиковала администрацию за неразбериху в принятии решений. Не только оппозиционная, но и та, которая обычно поддерживала нашу внешнеполитическую линию. Так, либеральные «Известия» осудили отмену государственного визита под давлением спецслужб. Это, по мнению газеты, было свидетельством слабости международной политики президента. Я ответил на эти обвинения в интервью, в котором осудил «непрофессиональное вмешательство бюрократии во внешнюю политику». Одновременно я попытался представить этот шаг как неоскорбительный по отношению к Японии.

Спустя несколько месяцев моё министерство смогло начать спокойные переговоры с японскими дипломатами по второстепенным вопросам нашего сотрудничества. В результате мы смогли подготовить официальный визит российского президента в Токио в октябре 1993 года. К этому времени Ельцин принял в качестве рабочего тот первый вариант, выработанный нами в 1992 году. Кроме того, выступая в Токио, он выразил глубокое сожаление по поводу жестокого обращения в СССР с японскими военнопленными. Президент при этом использовал очень точные и понятные японцам слова, которые мы заранее скрупулёзно согласовали с Токио во избежание недопонимания. В результате этот отложенный визит помог культурным и экономическим связям между нашими странами, что, конечно, было очень важно для российского президента. Однако проблема Южно-Курильских островов / Северных территорий так и осталась нерешённой.

Южная Корея и страны АСЕАН: новые друзья

Одной из непростых задач для нас было изменений внешней политики по отношению к Северной и Южной Корее. Мы были готовы сохранить дипломатические отношения с тоталитарной Северной Кореей, но предлагали прекратить все виды поддержки её политического режима — речь шла прежде всего о поставках оружия. С Южной Кореей, которую СССР числил в числе своих врагов, мы хотели резко расширить сотрудничество.

Справедливости ради надо сказать, что нормализацию отношений с Сеулом начал ещё президент СССР Михаил Горбачёв. Я поддержал эту линию и сделал всё от меня зависящее, чтобы Россия выстроила с этой страной взаимовыгодные и открытые отношения. В качестве министра иностранных дел я впервые приехал в Республику Корея в марте 1992 года, чтобы подготовить официальный визит российского президента. Саммит в Сеуле состоялся в том же году и был весьма успешным. Стороны подписали договор, открывающий перспективы сотрудничества во всех областях — от двусторонней торговли до мировой политики. Эти соглашения закрыли историю советского противостояния с Южной Кореей, которое началось со времён корейской войны.

Перемены в нашей внешней политике позволили нам обсудить с партнёрами и инцидент с южнокорейским «Боингом», который был сбит советскими военными в сентябре 1983 года. Все пассажиры самолёта погибли.

Время не залечило раны, тем более что все эти годы Москва отрицала свою ответственность за трагедию. Мы понимали, что извинения и публичное сочувствие со стороны российского президента будут в новой ситуации уместными. Президент согласился с нами, но, верный своей склонности к театральным жестам, приказал министру обороны Павлу Грачёву отыскать «чёрный ящик», чтобы передать его южнокорейским властям во время своего визита. Грачёв выполнил поручение, и Ельцин передал «чёрный ящик», сопроводив эту церемонию тёплой и содержательной речью. Реакция была самая благожелательная, церемония широко освещалась в прессе — и местной, и мировой. К сожалению, радость Сеула была недолгой. Ящик оказался пустым, а прибор, записавший информацию о полёте, остался в руках генералов. Президент и главнокомандующий Вооружёнными силами России выглядел едва ли не посмешищем.

Этот эпизод был одним из ярчайших примеров того, как «старая гвардия» торпедировала наши дипломатические усилия. И этот эпизод не был в этом ряду единственным. Во время подготовки того же визита мы узнали, что начальник штаба Вооружённых сил СНГ, сохранявший аналогичную должность со времён СССР, прибыл в северокорейский Пхеньян. Официальное объяснение: этого требовал советский график запланированных визитов, связанных с военным сотрудничеством. У нас были основания предполагать, что военные продолжали торговать оружием, хотя сами они это отрицали.

На мои претензии военные отвечали ссылками на всё ещё действующий советско-корейский договор. Его первая статья закрепляла обязательство Москвы помогать Пхеньяну в случае конфликта.

Советский Союз десятилетиями развивал тесные связи с диктаторским милитаристским режимом на Корейском полуострове, а также с подобными режимами в Ираке и Сирии. Эти отношения пользовались широкой поддержкой в армии и спецслужбах. Заинтересованные в сомнительном сотрудничестве лица в последние годы СССР создали мощную коррупционную сеть. Неудивительно, что наши попытки изменить ситуацию

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.