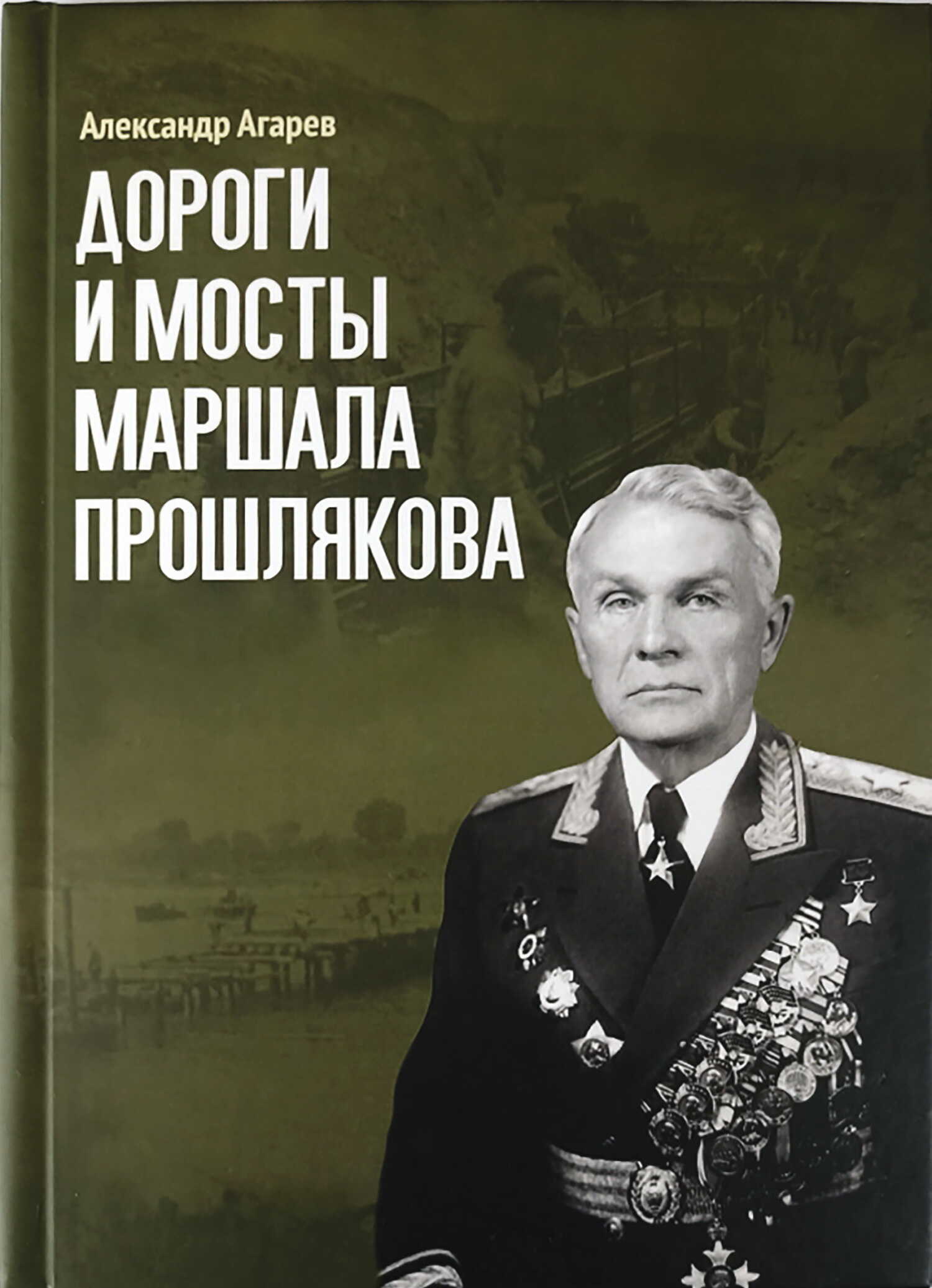

Дороги и мосты маршала Прошлякова - Александр Фёдорович Агарев Страница 30

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Александр Фёдорович Агарев

- Страниц: 40

- Добавлено: 2025-07-19 09:00:04

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Дороги и мосты маршала Прошлякова - Александр Фёдорович Агарев краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Дороги и мосты маршала Прошлякова - Александр Фёдорович Агарев» бесплатно полную версию:Новая книга доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории России Рязанского госуниверситета им. С.А. Есенина, члена Ученого совета университета, действительного члена Академии военных наук, Лауреата Государственной премии РФ им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, заслуженного работника Высшей школы Российской Федерации Александра Федоровича Агарева рассказывает о важнейших этапах жизненного и профессионального пути одного из выдающихся, талантливых военачальников советской эпохи, уроженца рязанской земли А.И. Прошлякова.

Алексей Иванович Прошляков прошел военными путями-дорогами, обеспечивая инженерные коммуникации и прокладывая пути для наступления Советской Армии, очищавшей от коричневой чумы фашизма не только просторы Родины, но и попавшие под нацистский гнет европейские государства. Звание Маршала инженерных войск было присвоено А.И. Прошлякову в 1961 году.

В книге содержатся новые, неизвестные ранее подробности биографии и воинского пути А.И. Прошлякова. Издание будет интересно широкому кругу читателей, школьников, студентов, преподавателей, специалистов и исследователей, желающих знать и доносить до современников историческую правду о великом прошлом нашей страны, чтобы, учитывая его уроки, строить прекрасное будущее.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Дороги и мосты маршала Прошлякова - Александр Фёдорович Агарев читать онлайн бесплатно

К слову сказать, кроме создания памятников, скульпторам было поручено запечатлеть руководящий командный состав 1-го Белорусского фронта, в том числе и А.И. Прошлякова.

А.И. Прошляков отмечал, что Кербель и Цигаль трудились ударно, одновременно, буквально в четыре руки. Работали быстро и качественно. После завершения работы, они передали в дар А.И. Прошлякову выполненный ими бюст будущего маршала.

Тем самым служители высокого искусства не только выразили глубокое уважение и почтение к воинам-победителям, воинам-освободителям, но и укрепили фундаментальную связь между работниками военного искусства и работниками искусства изобразительного. Было это в декабре 1945 года.

Бюст хранился в семье А.И. Прошлякова многие десятилетия и служил напоминанием его потомкам о победном мае 1945 года и о людях, с которыми Алексея Ивановича сводила судьба в годы Великой Отечественной войны и после её победоносного завершения в Берлине. Этот бюст свято хранил и сын маршала Прошлякова – Борис Алексеевич, и его друзья.

В квартире Б.А. Прошлякова имелась и маленькая копия скульптуры Солдата-освободителя из Трептов-парка – его изваяли и подарили сыну маршала уже после кончины Главного строителя этого шедевра в Берлине.

В борьбе со стихией

Случались на территории Германии и стихийные бедствия большого масштаба, где также были востребованы опыт и знания А.И. Прошлякова.

Об одном стихийном бедствии 1948 года, довольно редком в пределах Германии, подробно рассказывал и сам Алексей Иванович. Речь идёт о борьбе со стихией, в которой ему пришлось лично участвовать в качестве руководителя, с привлечением к работе частей инженерных войск, артиллерии и авиации.

В 1948 году зима в Германии выдалась на редкость морозной и снежной. Реки сковало толстым ледяным покровом. Географической особенностью рек в Германии является тот факт, что они текут с юга на север. Поэтому тепло приходит сначала в верховье рек, оттуда начинается и таяние снега, тогда как севернее, внизу, лёд стоит нетронутым. Талая вода и размельчённый в шугу лёд устремляются под слой крепкого льда и создают заторы и ледяные пробки на фарватерах. Вода стремительно выходит из берегов, затопляя пойменные участки.

Так произошло и весной 1948 г. Эльба и Одер вышли из берегов, началось затопление пойм. Наибольшую опасность представляли подъём воды на Одере и затопление поймы восточнее Зееловских высот. Он был бурным и мощным, что могло привести к сносу ограждающих дамб по пойме реки с польского восточного берега.

А.И. Прошляков писал:

«Моё беспокойство было закономерным, так как я знал, что ограждающие дамбы в местах подходов к мостам и переправам нашими войсками, если не до основания, то значительно срезаны. Поляки их восстановлением не занимались. Довоенный опыт по борьбе с ледоходом и наводнениями очень пригодился. В конце концов, угроза большого стихийного бедствия была устранена. На Эльбе – понтонная бригада с инженерными частями 3-й армии, а на Одере – военные строители, части артиллерии и бомбардировочной авиации сделали своё дело. В первую очередь нужно было ликвидировать заторы севернее Кюстрина и восстановить ограждающую дамбу на восточном, польском, берегу».

В борьбе с заторами всё шло по плану, начиная от подрыва на заторах с низовой стороны заглублённых зарядов взрывчатых веществ, следующего за этим обстрела заторов из тяжёлых миномётов и гаубиц. Рыхление льда, начиная от устья, проводилось взрывами авиационных бомб и обустроенными для ледокольных работ судами из Штеттина.

Что же касается дамб, то здесь не обошлось без трудностей. Для решения проблемы необходимо было перебираться на польскую территорию. А это требовало получения разрешения польских властей и их пограничной охраны. Однако они, в свою очередь, заинтересованности в восстановлении разрушений на дамбе не проявляли. Отрядами военных строителей пришлось заделывать уже образовавшиеся промоины с использованием леса, земленосных мешков и прочего подручного материала. Несмотря на то, что промоины в дамбе несколько понизили уровень воды между Одером и Зееловскими высотами, для спасения населения советским инженерным войскам пришлось мобилизовать плавсредства своих частей, в первую очередь, плавающие автомобили.

Работа была утомительной, так как осуществлялась круглосуточно, и, как всегда, уменье и упорство в борьбе личного состава инженерных войск и привлечённых подразделений артиллерии и авиации – закончилась полной победой над силами стихии и заслуженной благодарностью немецкого населения.[86]

Управление боевой подготовки инженерных войск Советской Армии

Осенью 1950 года А.И. Прошляков, передав дела и должность преемнику, покинул ГСОВГ и выехал в Москву для обучения на Военных академических курсах (ВАК) при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова.

Обучение на курсах А.И. Прошлякову предоставило, в том числе, и возможность привести в более стройную систему накопленные в практической деятельности знания и навыки, жизненный и фронтовой опыт, которые необходимы были для его последующей деятельности в армии.

После выпуска, в 1951 году, А.И. Прошляков получил назначение на должность начальника Управления боевой подготовки инженерных войск Советской Армии.

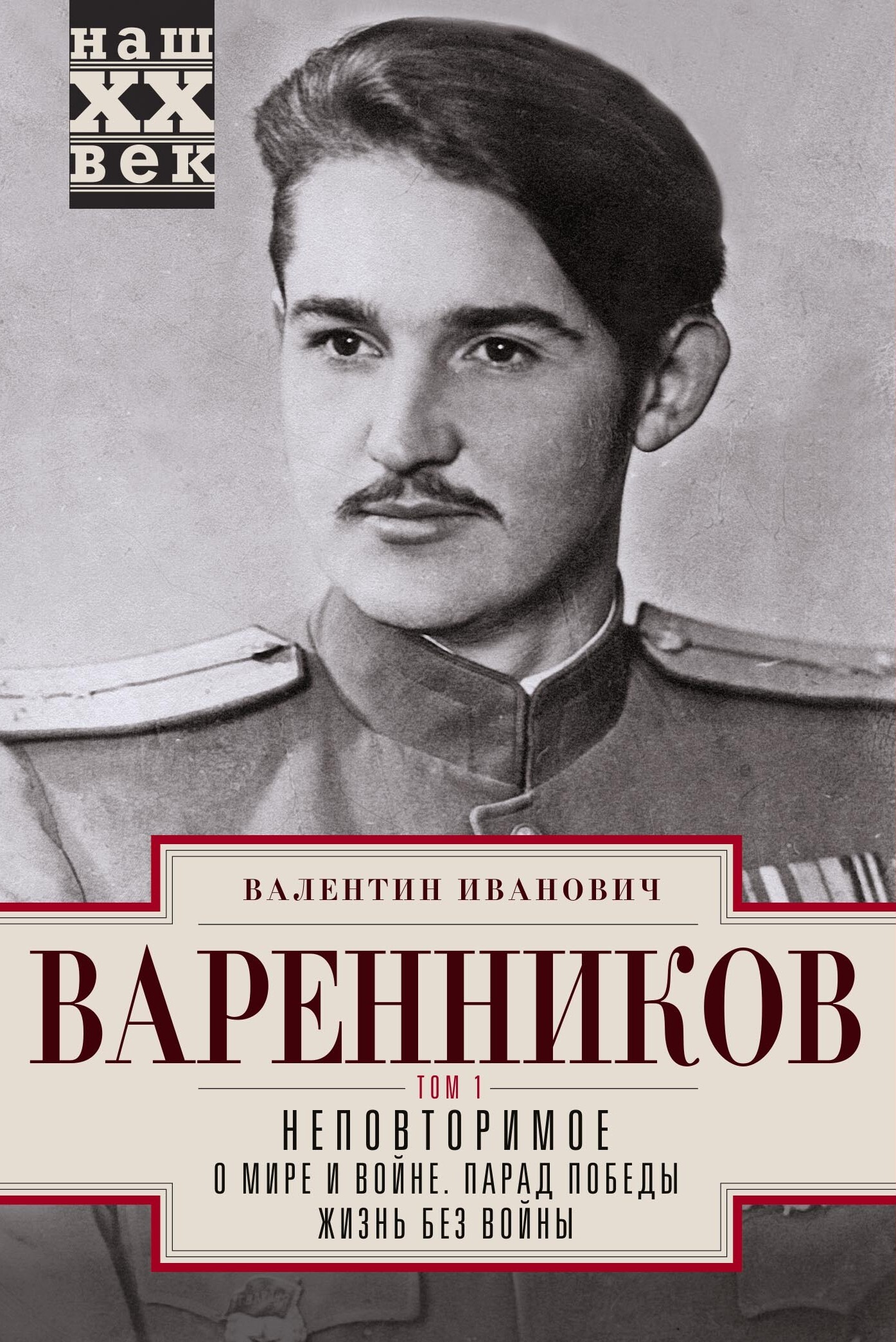

А.И. Прошляков, 50-е гг.

Следует отметить, что к тому времени оценки боевой подготовки инженерных войск в приказах Министра обороны за ряд предыдущих лет были низкими. Инженерные войска отмечались как самый отсталый род войск. Нужно было искать причины такого отставания и выправлять положение.

В процессе знакомства с планированием, всесторонним обеспечением учёбы – контролем и помощью в организации учебного процесса в войсках, инспекция войск и подведение её итогов позволили А.И. Прошлякову увидеть и понять причины отставания инженерных войск в боевой подготовке.

Прежде всего, инженерные части внутренних округов очень часто отвлекались от учёбы на всякого рода работы – по восстановлению разрушенного войной народного хозяйства, метростроя, для аэродромного и спецстроительства объектов оборонного значения, устройства и размещения самих войск в округах, разминирования. (Когда А.И. Прошляков стал начальником инженерных войск, он на себе испытал, что такое выполнять «все побочные задания»).

В 1946–1953 гг. перед инженерными войсками помимо боевой подготовки встали и успешно ими решались задачи по восстановлению разрушенного войной хозяйства, разминированию территорий, борьбе со стихийными бедствиями. Так, именно в эти годы Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Н.А. Булганин приказал начальнику инженерных войск генерал-полковнику инженерных войск Прошлякову А.И. взять под непосредственный контроль работы по разминированию территорий Воронежского, Донского, Северо-Кавказского и Таврического военных округов и выделить по заявкам военных округов необходимые инженерные средства для завершения работ в 1953 году.[87]

Следует признать, что инженерные части и подразделения, вооружённые миноискателями и

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.