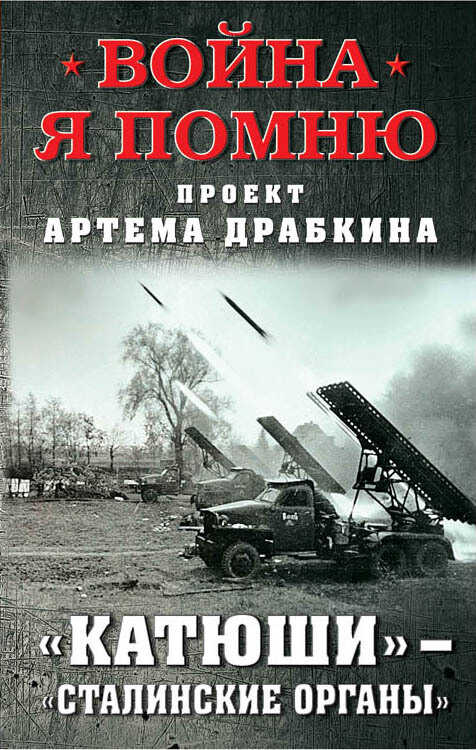

«Катюши» – «Сталинские орга́ны» - Артем Владимирович Драбкин Страница 28

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Артем Владимирович Драбкин

- Страниц: 79

- Добавлено: 2025-07-19 09:11:24

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

«Катюши» – «Сталинские орга́ны» - Артем Владимирович Драбкин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу ««Катюши» – «Сталинские орга́ны» - Артем Владимирович Драбкин» бесплатно полную версию:14 июля 1941 г. в 15 ч. 15 мин. железнодорожную станцию Орша накрыл огненный вал, от которого заполыхали практически все немецкие эшелоны, находившиеся на станции. Так о себе впервые заявило новое грозное оружие – реактивная система залпового огня, которую советские бойцы ласково называли «Катюша», а немцы с ненавистью – «Сталинский орга́н».

За время войны советские войска получили более 11 000 установок РСЗО разных модификаций. Из первой экспериментальной батареи капитана Флерова, которая в 1941 г. обстреляла Оршу, к 1945 г. выросло 570 дивизионов «гвардейских минометов», которые, являясь резервом Ставки Верховного Главнокомандования, воевали на всех фронтах Великой Отечественной.

Новая книга проекта «Я помню» (http://iremember.ru) – это рассказ тех, кто воевал на этих грозных машинах.

«Катюши» – «Сталинские орга́ны» - Артем Владимирович Драбкин читать онлайн бесплатно

В устройстве машины были серьезные отличия. У нас бензин в основном выпускался с октановым числом, самое большее 66. А ему требовалось хотя бы 70 или 72. Поэтому добавляли тетраэтилсвинец. Это страшнейший яд. А мы не понимали – берешь шланг, всосешь – и в бак. Да и начальники, наверное, не понимали. Сколько добавлять, никто толком не знал, ну и добавляли на глаз.

Был такой случай, уже на фронте. Получили «студебеккеры», а аккумуляторы – советские. На ЗИС и ГАЗ плюс шел на массу, а минус – в цепь. А у американских, наоборот, минус – на массу, как сейчас и у нас. Встал вопрос: как ставить? Я посмел сказать: «Какая разница, американский аккумулятор или советский?» (Мол, надо от машины «плясать»). Меня чуть на гауптвахту не посадили. Когда вывели из строя четыре аккумулятора, офицер пришел, извинился…

О «катюшах» вы, наверное, вообще понятия не имели?

Конечно. Но что интересно, до войны самые дешевые папиросы, по 35 копеек, назывались «Ракета». Так вот, на этих пачках была нарисована точь-в-точь ракета от наших БМ-13. «13» значило калибр снаряда в 132 миллиметра. Снаряды были двух типов: осколочные для огня по живой силе, и фугасные – по сооружениям. А на вооружение ее приняли, как нам на занятиях говорили, 21 июня 1941 года. Первые модели шли на ЗИС-5. Чтобы начать стрельбу, рамы приходилось снимать и ставить на землю. Потом начали ставить на трехосные ЗИС-6. Стрельбу стали вести вдоль кузова. Но мы из них не стреляли. Мы уже изучали установки на базе «студебеккеров». И теорию (как компрессию замерять, как зажигание выставлять и прочее), и собирали сами: американские машины ведь приходили в разобранном виде, и на завод ЗИС ездили их собирать. И мотор ставили, и ходовую… Дня два в неделю. Это давало глубокое знание машины. А еще мы на фронт их отгоняли. Раз десять пришлось съездить, колоннами по 15–20 машин. Заодно доставляли снаряды или продовольствие. Преподаватели у нас грамотные были – прошли практику в Америке. Не знаю, может, они и потому еще старались, что местом дорожили: преподавать – не воевать. И заводские работали добросовестно. В цехах ночевали…

А вам на фронт хотелось скорей попасть или вы не особенно туда рвались?

Скорей на фронт! Казалось, там лучше. Тем более что мы уже видели фронт, когда машины туда гоняли.

Как долго длились такие командировки?

Дней 10–12 в оба конца. Первые два раза я волновался, а потом – просто работа, и все. В одной из таких поездок впервые под бомбежку попали. Были легкораненые. В другой даже залп дали. Пригнали машины в 26-ю бригаду (куда я потом служить попал). В августе 1943-го бригада стояла на Брянском фронте, в районе города Карачев. Приехали, а там на одном участке наши войска никак не могут немцев выбить. В двух каменных казармах еще довоенной постройки немцы сильно укрепились и ведут оттуда сильный и пулеметный, и артиллерийский огонь. А наша артиллерия никак не может эти здания разрушить: не знаю, может, на яйцах раствор делали… Мы установки пригнали, и нам тут же приказали их зарядить. Командир дивизиона дал сопровождающего. Отстрелялись прямой наводкой метров с пятисот, через свои войска, и уже после этого сдали машины.

И что, немцы по вам огня не открыли?

Когда мы подъехали – не стреляли. Может, и заметили, но огня не было… Мы дали залп, здания рухнули – тут уж они не могли стрелять.

Потом приходилось прямой наводкой бить?

Да, в боях за Берлин, но уже не с такой близкой дистанции.

На направлении главного удара

В каком звании вы выпустились из учебки?

Многие сержантами, а я сопротивлялся, как только мог, лишь бы рядовым остаться. Не хотел командовать людьми. Отвечать за кого-то, замечания получать. Лучше я за железки будут отвечать.

И когда на фронт попали?

Проучились год, и осенью 1944-го с одним парнем из Чувашии мы были направлены в 26-ю гвардейскую минометную бригаду ордена Суворова. Бригада – это четыре дивизиона, в каждом по 12 установок. Потом название еще больше удлинилось: Варшавская, Берлинская. Командовал ею генерал-майор Красильников. Ему тогда было 32 года.

Бригада стояла в Польше на Первом Белорусском фронте в районе Праги – это пригород Варшавы.

Вы застали народное восстание в Варшаве?

Нас там сдерживали. Говорили: «Завтра выдвигаемся». Потом приказ отменяли. Опять: «Завтра..»

Вообще, мы подчинялись Ставке Верховного главнокомандования. У нас на машинах было написано: «СВГК». Где готовится серьезная операция или где наступление замедлилось, туда и направляли. Однажды с Первого Белорусского перекинули за тысячу километров на Второй Прибалтийский, потом обратно…

Чем запомнился первый день на фронте?

Пригнали мы с напарником «Доджи 3/4» с продуктами. «Додж» – это такой небольшой грузовичок с грузоподъемностью три четверти тонны, тоже отличная машина: крепкая, все колеса ведущие. Встретил нас замполит. «У нас, – говорит, – три «студебеккера» неисправные, можете наладить?»

Но ни ключей, ни приборов… И много что из деталей уже с них поснимали. Где хочешь, там и ищи. Ладно, пошли по шоферам. Кто ключ даст, кто отвертку. Капот открываю – ничего не пойму. Провода должны быть разноцветные, красные или зеленые. А тут – все черные. Видимо, при сборке на нашем заводе поставили, что было под рукой.

Моего напарника в другой дивизион забрали, два дня я один разбирался. Приезжает командир дивизиона – а у меня вроде ничего не выходит. «Мы, – говорит, – не знаем машину, а эти приехали – тоже ничего не знают». А на третий день я все три машины пустил. И стал героем дня. Командир дивизиона сразу командиру бригады доложил. Тут же выдали мне комплект приборов и инструментов. Еще две машины притащили на буксире ремонтировать. Стал я в бригаде крупнейшим специалистом…

Стрелять часто приходилось?

В Польше не очень, а чем ближе к Германии, тем чаще.

Какое подразделение давало вам информацию о целях?

Дивизионное отделение разведки. Мы получали координаты цели, огневую позицию и время залпа. Офицеры давали нам маршруты, объясняли, где что объехать, где мост разрушен, как оттуда удрать… Иногда просто на местность привезут, покажут: «Здесь встанешь». Мы приезжали минут за 15 до открытия огня. Развернулись, пульнули – и бежать.

Какие приборы вы использовали для наведения на цель?

Угломер-квадрант, укрепленный

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.