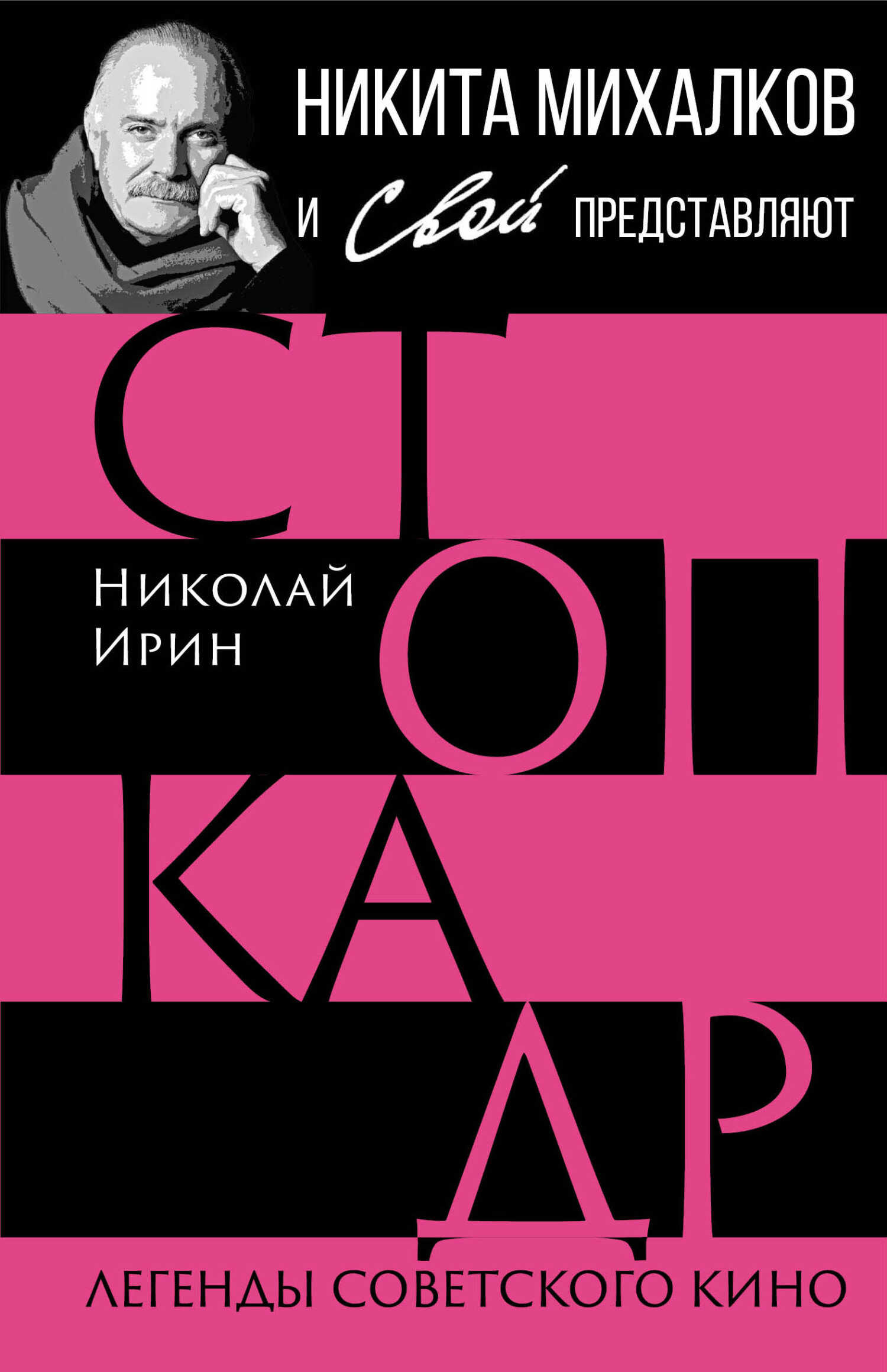

Стоп-кадр. Легенды советского кино - Николай Ирин Страница 25

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Николай Ирин

- Страниц: 70

- Добавлено: 2025-04-13 09:04:23

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Стоп-кадр. Легенды советского кино - Николай Ирин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Стоп-кадр. Легенды советского кино - Николай Ирин» бесплатно полную версию:Великая история нашего кинематографа отражена не только в самобытном творчестве известнейших мастеров, но и в сложных перипетиях их судеб. О ключевых фактах биографий этих людей, а также о многообразии художественных методов, артистических приемов, уникальных черт, принесших русскому (советскому) киноискусству мировую славу, рассказывают эссе талантливого киноведа Николая Ирина, который за годы сотрудничества с журналом Никиты Михалкова «Свой» подготовил десятки материалов о кумирах прошлого, выдающихся профессионалах золотого века национальной киноиндустрии. Две статьи об актерах написаны кинокритиком, постоянным автором газеты «Культура» Алексеем Коленским.

Книга будет интересна всем, кому по душе советские фильмы, и может послужить прекрасным учебным пособием там, где готовят современных артистов театра и кино.

Стоп-кадр. Легенды советского кино - Николай Ирин читать онлайн бесплатно

А вот лаконичное мнение его коллеги по Малому театру Юрия Соломина: «Он был человечески очень расположен к людям». Партнерша по фильму «Старшая сестра» Наталья Тенякова акцентировала жаровскую правдивость: «С ним было трудно играть, потому что он был абсолютно органичен – вообще не умел врать. Он был как воздух, как вода. Вода – она же не врет».

В школе, еще дореволюционной, его бабушку постоянно отчитывали: Миша то и дело строил рожицы. Став профессионалом, потом – суперпрофессионалом, наконец – живой легендой, Жаров занимался, по сути, тем же: изображал любопытные типажи, реконструировал занимательные ситуации. Актриса Татьяна Панкова отмечала: он любил помогать режиссерам в построении образа, вытаскивая из глубин памяти яркие происшествия и сочные характеры.

«Вот был у меня случай…» – «Не подходит случай, Михал Иваныч», – открещивался вначале постановщик, не подозревая, что собранная наблюдательным визави коллекция поистине колоссальна. – «Хорошо! Сейчас найдем другой!» Такой эгоцентризм не просто извиняем, но и объективно полезен. Жаров как подлинный реалист напрямую одалживался у социальной действительности, не во всем доверяя волюнтаризму постановщика. Отсюда – и отмеченная Теняковой честность, и восхитившее Соломина расположение к ближнему: сотрудничая с реальностью, актер в ней растворялся, он был со всеми на равных, а «цинизмом», судя по всему, выглядело его категорическое нежелание раздавать оценки людям и явлениям.

В этом смысле особенно показательна последняя роль артиста в кино – Анискина из трилогии 1960–1970-х. При всей былой популярности образа можно сказать, что он недооценен. Жаров добавляет к своему всегдашнему бронебойному обаянию и безотказным приемчикам нечто завораживающее: полное приятие окружающего мира со всеми взбрыками и глупостями его обитателей. Он играет даже не мудрость (та предполагает хотя бы частичное превосходство ее носителя над обывателями), показывает по-детски непосредственную включенность внешне крупного, повидавшего виды, зримо дряхлеющего от серии к серии служаки в повседневные житейские хитросплетения.

Происходящее не особо тянет на традиционный детектив, зато благодаря той самой эмоциональной вовлеченности обретают статус явлений жизнестроительных и жизнеутверждающих. Жаров существует в кадре так, что «презренный быт» превращается в достойное бытие. Анискин – грандиозное свершение еще и потому, что «на старости лет» народный любимец сумел выйти на следующий виток популярности – за счет освоения новой для себя манеры, еще одного способа существования в образе. Заново изобретены и приспособлены к восторженному старику психические ритмы, а стилизованная под будничную невзрачность пластика – на деле плод продуманной и тонкой работы над собой.

Между прочим, в пантомиме Михаил Иванович был весьма изощрен. Прошел уникальную школу биомеханики под руководством самого Всеволода Мейерхольда. Молодой Жаров участвовал в знаменитых постановках «Смерть Тарелкина», «Учитель Бубус», «Мандат». На склоне лет забавно рассказывал в телепередаче «Театральные встречи» (становлению которой отдал много времени и сил) о том, как мейерхольдовское ноу-хау их с коллегой натурально спасло: «С Охлопковым нам биомеханика однажды очень помогла. Мы всегда говорили о Мейерхольде и о том, что он нам предлагал делать в данный период. И вот мы, однажды так споря, вдруг почувствовали, как нас окружила какая-то компания: их было четверо, они были полувыпившие и они решили в темноте Цветного бульвара к нам пристать. Охлопков моментально срежиссировал, он мне сказал: «Спина к спине – становись!», и мы, встав спиной к спине, биомеханически измутузили этих четверых до упада».

Склонность к использованию психологического рисунка, метод продуктивной вовлеченности персонажей в бытовые коллизии, а также неуемная молодость все-таки увели Жарова из уже легендарного в ту пору ГосТиМа сначала в Бакинский рабочий театр, затем – в Казанский Большой драматический, а еще позже – в так называемый Реалистический театр Москвы, образованный на основе Четвертой студии МХАТа. Жаров нигде подолгу не задерживался. С середины 1920-х, когда советское кино пережило количественное и качественное перерождение, начал регулярно сниматься. «Папиросница от Моссельпрома», «Мисс Менд», «Дон Диего и Пелагея», «Человек из ресторана», «Два-Бульди-два» – это самые популярные ленты от мастеров жанрового искусства, где он поучаствовал. Оказался заметен, выразителен, заразителен, потому шел нарасхват.

Переломным для Жарова стал 1931-й: переход к Александру Таирову в Камерный, съемка в первом отечественном звуковом фильме «Путевка в жизнь». Режиссер Николай Экк доверил ему одну из центральных ролей. Главаря преступной шайки Фомку Жигана Жаров сыграл чрезвычайно эффектно, причем на материале трудном, даже трагическом, и это сразу принесло исполнителю статус звезды. «Мустафа дорогу строил… а Жиган его убил», – распевали потом ошеломленные зрители. Обаяние зла передано Жаровым на высочайшем уровне еще как минимум однажды, когда он перевоплотился в Малюту Скуратова в эйзенштейновском «Иване Грозном». Государево око не знающего жалости цепного пса он изобразил без психологических полутонов, на грани гротеска, и хотя бы только этой ролью навсегда остался в истории мирового киноискусства.

Другого верного царского помощника, но уже скорее хитрого, нежели жестокого, сыграл в масштабной картине Владимира Петрова «Петр Первый». Александр Меншиков – тоже несомненная классика. «Мин херц, русский человек – ему бы только изловчиться!» – льстит персонаж начальству, обнаруживая под отчаянным подхалимажем и самоуничижением зачатки национального самосознания и личного достоинства. Вообще, эта актерская пара Николай Симонов – Михаил Жаров, пожалуй, более сбалансирована и лучше сыграна, нежели дуэт царь – опричник из гениального, почти безупречного «Грозного». Все-таки артистическая натура Жарова требовала для максимально удачного воплощения фактуры предельно реалистичной.

Тридцатые годы для Михаила Ивановича – период абсолютного триумфа. Почти все его работы в кино тех лет выдержали проверку временем, что уж тут говорить про отклик ошеломленных современников. Диапазон впечатляет: он играл как сомнительных с морально-этической точки зрения персонажей – вроде начальника строительства Зайцева из «Трех товарищей» или бабника-анархиста Платона Дымбы из «Возвращения Максима» и «Выборгской стороны», так и безоговорочных нравственных лидеров – следователя Ларцева из «Ошибки инженера Кочина», учителя Коваленко из экранизации «Человека в футляре». Небольшая роль студента Краевича в «Окраине» Бориса Барнета – еще один прорыв, ведь картина, подобно «Ивану Грозному», давно признана шедевром мирового кинематографа.

Любопытно, что Жарова неизменно приглашали туда, где собирался актерский состав высочайшего класса. Все лучшие театральные артисты страны того времени, хоть сколько-нибудь засветившиеся на экране, рано или поздно контактировали с ним в кадре. Как будто именно Михаила Ивановича всегда не хватало для полноценной боевой единицы, если выражаться плакатным языком страны, уже вовсю готовившейся вступить в непримиримую схватку с нацизмом. А если с кем-то из гениев встретиться на экране в молодости не довелось, то судьба компенсировала это в годы послевоенные. Так, с коллегой по театру Мейерхольда Эрастом

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.