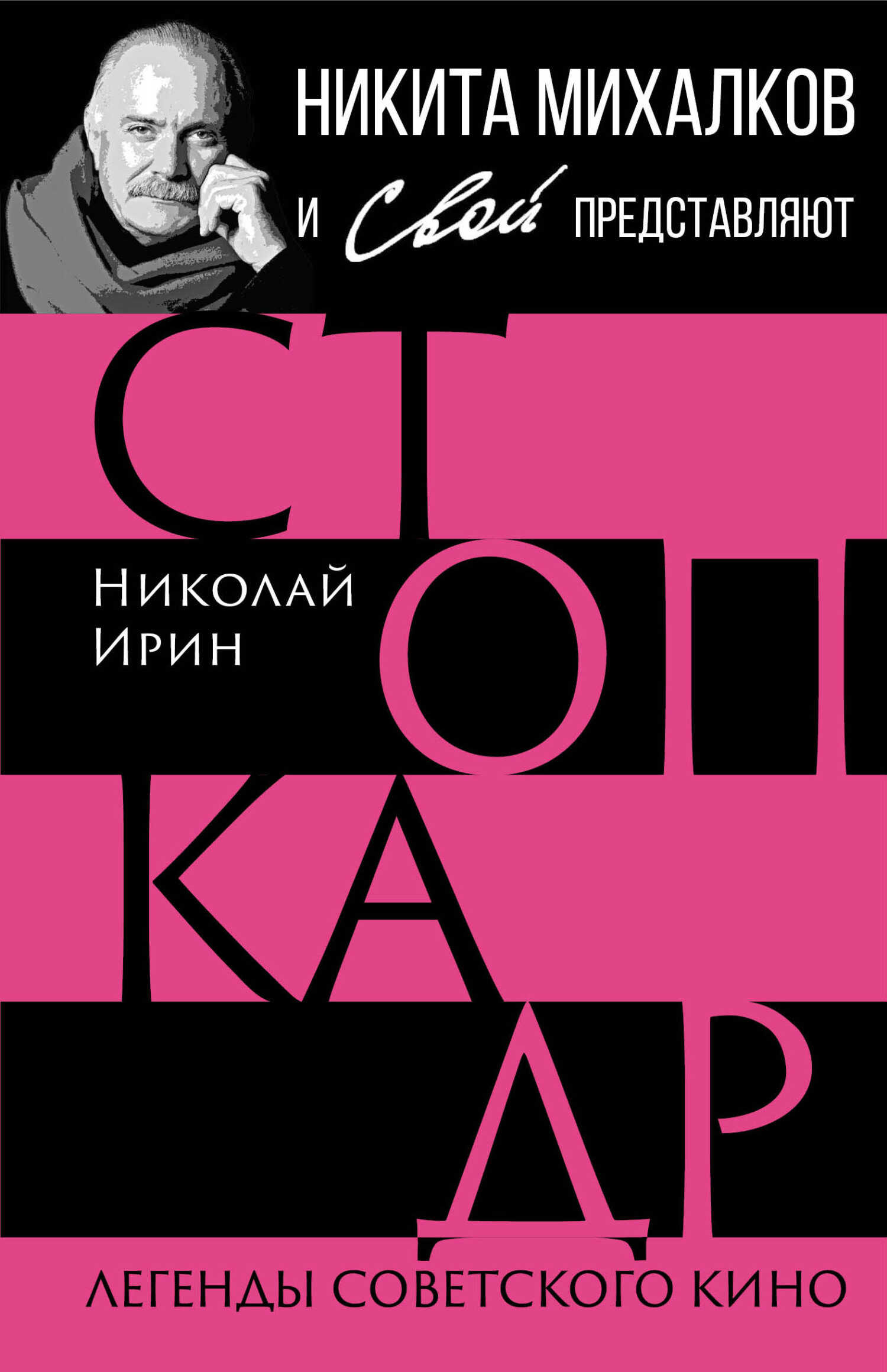

Стоп-кадр. Легенды советского кино - Николай Ирин Страница 24

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Николай Ирин

- Страниц: 70

- Добавлено: 2025-04-13 09:04:23

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Стоп-кадр. Легенды советского кино - Николай Ирин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Стоп-кадр. Легенды советского кино - Николай Ирин» бесплатно полную версию:Великая история нашего кинематографа отражена не только в самобытном творчестве известнейших мастеров, но и в сложных перипетиях их судеб. О ключевых фактах биографий этих людей, а также о многообразии художественных методов, артистических приемов, уникальных черт, принесших русскому (советскому) киноискусству мировую славу, рассказывают эссе талантливого киноведа Николая Ирина, который за годы сотрудничества с журналом Никиты Михалкова «Свой» подготовил десятки материалов о кумирах прошлого, выдающихся профессионалах золотого века национальной киноиндустрии. Две статьи об актерах написаны кинокритиком, постоянным автором газеты «Культура» Алексеем Коленским.

Книга будет интересна всем, кому по душе советские фильмы, и может послужить прекрасным учебным пособием там, где готовят современных артистов театра и кино.

Стоп-кадр. Легенды советского кино - Николай Ирин читать онлайн бесплатно

Почему это происходит? Потому что Ефремов-актер олицетворяет природу вещей. Считается, что нельзя переиграть в одном кадре или на одной сцене ребенка. Это – как сказать, но вот переиграть Олега Николаевича действительно невозможно: все видит, все слышит, все чувствует, контролирует психику – свою, партнера, партнерши, а заодно и благодарного зрителя.

Евстигнеев играет так, как умеет он один, – бесподобно. Подкладка виртуозной игры – сдержанная, «на самоотдаче, а не на самораскрытии» – манера Ефремова. Театральные обозреватели, освещавшие премьеры «Современника», растерянно замечали, что иной раз на сцене одновременно находилось несколько Ефремовых.

«Все мы были его учениками, – писал еще один лидер той легендарной труппы Михаил Козаков, – все подражали его манере игры». Любопытно, что впоследствии Михаил Михайлович блестяще применил знания, полученные от Олега Николаевича: высокая художественная цельность «Покровских ворот» объясняется тем, что все актеры, там снимавшиеся, разноплановые и разнохарактерные, в точности воспроизводят речь и темпоритм постановщика – в этом нетрудно убедиться, пересмотрев картину и держа в голове манеру Козакова. По словам Олега Меньшикова, перед началом каждого нового съемочного дня тот в одиночку разыгрывал перед артистами предстоящие эпизоды.

Перейдем, таким образом, к теме Ефремова-режиссера. Как известно, до МХТ театральные постановщики не стремились к тому, чтобы спектакль представлял собой стилистическое целое. Премьер выделялся, ансамбль складывался, как получится, или же не складывался вообще. Однако с самого начала там боролись за целостность, органичность и стилевую однородность. Личность, умеющая зажечь, объединить, убедительно показать, – вот он, лидер нового типа. Такими были и Станиславский, и Ефремов. Актер «Современника», Виктор Сергачев признавался: наставник учил играть не роль, но спектакль.

Легендарный историк театра Павел Марков еще в середине 60-х написал о «пронзительном, порою ироническом и ядовитом уме» Ефремова и одновременно отметил, что основа его режиссерской индивидуальности – «лиризм, порою очень затаенный, но всегда трепетный». Этот психологический диапазон в комплекте с предельной профессиональной компетентностью делает Олега Ефремова фигурой уникальной, штучной, незаменимой. Но ведь даже эти чудеса – не последние.

Театровед, автор исследования «Режиссерские искания Станиславского. 1898–1938» Марианна Строева сформулировала: «Где бы он ни был, Ефремов всегда, как магнит, притягивал к себе людей, ему готовы были верить, для него и с ним рады были работать. В этом проступал не только магнетизм души, личное обаяние талантливого человека… Тут приоткрывалось и нечто большее, связанное с… особым чувством хозяина своей страны. Все, кто общался с Ефремовым, воочию видели, убеждались в том, что этот герой может смело брать ответственность на свои плечи, решать порой, казалось бы, безнадежно нерешаемые вопросы, упрямо, принципиально и до конца отстаивать свою гражданскую и художественную позицию».

К сожалению, в постсоветские времена подобного рода формулировки долго и навязчиво квалифицировались как пропагандистская трескотня. Между тем, чтобы оценить правоту Строевой, не нужно детально изучать ефремовскую биографию, пристрастно взвешивая гражданскую инициативу с последствиями социальной активности. Достаточно обратиться к легко доступным ныне киноролям. Ефремов – артист-эталон и в то же время человек-надежда. Гражданственность буквально впечатана в его психофизику. Профессиональный уровень пределен.

«Хозяин страны» – это старший уполномоченный угрозыска Жур. А равно – танкист Иванов из фильма Александра Столпера. А также – Федор Долохов; следователь и актер-любитель Максим Подберезовиков; водитель московского такси Саша; Виктор Леонов, бросивший пить ради своей новой, пускай трудной семьи. Даже – гротескный Айболит, исполняющий блистательный свинговый номер от Бориса Чайковского голосом самого Ефремова. Это – наш друг и брат, персонаж, как было принято говорить в СССР, высоких морально-волевых качеств. Ефремов делегирует каждому из них свою определенность, собственную гражданскую ответственность и присущую ему самому психологическую мощь.

Впрочем, по-настоящему убедительны его герои лишь в глазах того, кто обучен искусству зрения и слуха, кто внимателен и непредвзят. Внешняя простота поведения суть преодоленное фиглярство. Будучи вполне мирским и сильно занятым, Ефремов непостижимым образом очищает каждого своего героя от предрассудков и суеты. Великих русских актеров много, гениальных – несколько. Ефремов отличается от всех. Его игра подробна, миссия уникальна.

А когда бы Бармалей

Козни нам не строил,

Мы не знали бы, что мы,

Видимо, герои.

Стоицизм, мужественность, ответственность, надежность, верность традиции, воля к эксперименту, ирония, ум, демократизм, магнетизм, заразительный оптимизм… Наша общая удача – что он жил и работал: остались фильмы и записи спектаклей, живут его театры. Ефремов был, есть и будет человеком, которому не перестаешь удивляться.

Не только Анискин

Михаил Жаров

Михаил Иванович Жаров (1899–1981)

В актерской среде разделение на амплуа – дело понятное. Однако базовым навыком остается обаяние, так как если артист его лишен, если не располагает к себе зрителя на психофизическом уровне, то ум и высокие убеждения с нравственными качествами в этой системе координат теряют смысл: отвернемся, уйдем из зала, переключим телевизионный канал. От Михаила Жарова оторваться решительно невозможно. И пусть он играет что заблагорассудится – зрители в неизменном восторге даже спустя десятилетия.

Впрочем, и у Михаила Ивановича в безукоризненной его ипостаси бывали проблемы. Встречались и недоброжелатели, к которым, по крайней мере иногда, стоит прислушаться. Советские кинокритики 1940–1950-х методично громили комедийные образы Жарова, упрекая исполнителя в тиражировании нескольких фирменных приемчиков. А вдумчивый ленинградский литературовед и театровед Павел Громов, хорошо знавший актера в разнообразных ролях, в том числе на подмостках, в одной из записанных по горячим следам бесед (в 70-е) высказывался нелицеприятно: «Я Жарова очень не люблю. Он хорош, когда играет себя: равнодушен, циник… вот играл Кудряша («Гроза», 1933). Ну, он играл такой разгул «в свою пользу», от сытости». Громов слыл человеком интеллектуально честным. По-видимому, его дезориентировал, а может, даже травмировал неизменный успех актера на протяжении всей творческой жизни. Вероятно, со слов самого Жарова известна байка о том, как в 1938-м в одном из правительственных санаториев на узенькой тропке лоб в лоб столкнулись Михаил Иванович и Иосиф Виссарионович. «А ведь я Вас знаю!» – будто бы улыбнулся Сталин, наверняка видевший к тому времени и «Путевку в жизнь», и «Три товарища», и «Возвращение Максима» с «Выборгской стороной», и «Петра Первого», и

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.