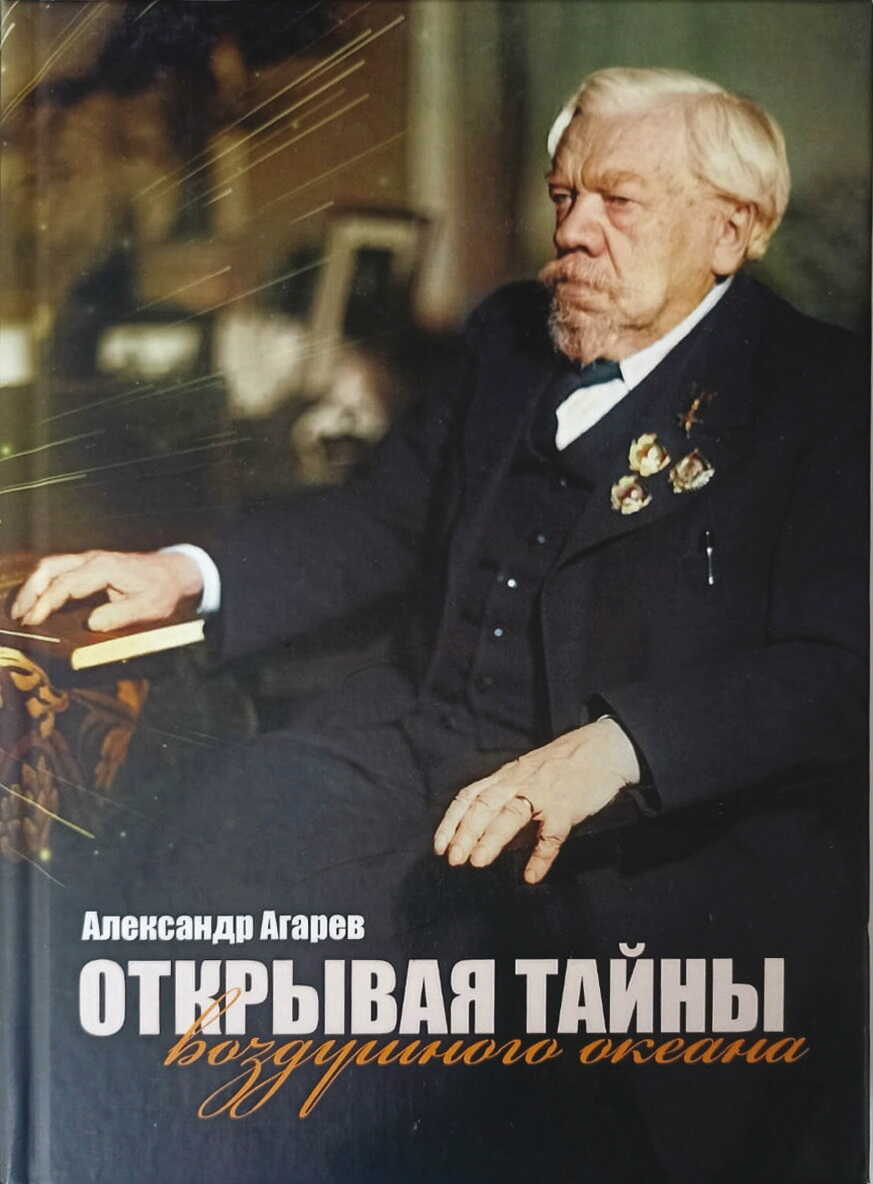

Открывая тайны воздушного океана - Александр Фёдорович Агарев Страница 21

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Александр Фёдорович Агарев

- Страниц: 35

- Добавлено: 2025-07-19 09:00:27

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Открывая тайны воздушного океана - Александр Фёдорович Агарев краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Открывая тайны воздушного океана - Александр Фёдорович Агарев» бесплатно полную версию:Книга доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории России и методики обучения истории и обществознанию Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина, лауреата Государственной премии им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, действительного члена Академии военных наук, заслуженного работника Высшей школы РФ А.Ф. Агарева «Открывая тайны воздушного океана» посвящена уроженцу Рязанской губернии Сергею Алексеевичу Чаплыгину.

С.А. Чаплыгин – выдающийся ученый с мировой известностью, основоположник советской школы теоретической аэродинамики и аэромеханики, он внес огромный практический вклад в неустанную борьбу человечества за овладение воздушным океаном, в развитие отечественной авиации.

В своем научном документально-историческом исследовании А.Ф. Агарев открывает неизвестные ранее подробности событий, кардинально изменивших ход становления и развития мировой и отечественной авиации, процесса освоения воздушного пространства в нашей стране.

Книга будет интересна широкому кругу читателей, исследователей, школьников и студентов, специалистов и преподавателей.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Открывая тайны воздушного океана - Александр Фёдорович Агарев читать онлайн бесплатно

«…Центральная часть картера имеет трещины у прилива крепления болта к мотораме, около флянца 4-го цилиндра; трещина флянца в плоскости крепления отстойника и разораспределительной крышки; срезана шпилька крепления маслоотстойника и центрального картера; смята шпилька крепления маслоотстойника газораспределительной крышки, маслоотстойник разбит».

Кроме того, было выявлено, что глушители 3-го и 4-го цилиндров смяты и не могут быть использованы; рыло карбюратора смято, негодное; демультипликатор оборван и приведен в негодность; тяги мотора 2-го цилиндра изогнуты, не годные; коллектор карбюратора разбит, негоден; разработаны втулки поводков магнито-задней крышки.

Карбюратор: оборван верхний флянец смесительных камер, к эксплуатации не пригоден, за исключением использования некоторых частей. Магнито: срезаны штопорные шпильки, у корпуса прерываются крепления поводков; сломаны поводки опережения обоих магнито; трубка Г-образная смята и непригодна.

В сделанном комиссией заключении отмечалось: «Мотор М-П № 7138 может быть использован и восстановлен при условии замены центральной части картера, маслоотстойника, демультипликатора, карбюратора, коллектора, двух тяг к цилиндрам, глушители 3-го и 4-го цилиндров.

Представляет исключительный интерес Технический акт № 2, составленный 28 октября 1937 г. Как мне представляется, его содержание составлено не спонтанно и, более того, авиационными специалистами, не раз встречавшимися с подобными авариями, и, в конечном счете, позволяет досконально разобраться в том, что же стало истинной причиной катастрофы, и, главное, как не допускать их в будущем.

В добавление к вышесказанному, необходимо сказать, что не все благополучно было и в Скопинском аэроклубе Рязанской области.

Там 6-го октября 1939 г. произошла авария самолета У-2 за № I032I. Созданная аварийная комиссия установила целесообразность ремонта данного самолета, после чего отделом авиации было дано указание направить самолет для ремонта в рязанские авиа-мастерские.

Несмотря на ясность указания, Скопинский АК представил для ремонта спустя месяц фюзеляж и через полтора месяца плоскости. При осмотре плоскостей обнаружено, что три плоскости подлежат списанию, как имеющие расслоение лонжеронов, синеву, поломку почти всех нервюр, произошедшие в результате небрежного хранения во время дождей под открытым небом и в результате перевозки на автомашине от Скопина до Рязани.

В дальнейшем были сделаны выводы о том, что данный случай характеризует нераспорядительность командования аэроклуба, в частности начальника тов. СТРЕЛКОВА, и безобразное отношение к своим обязанностям нач. тов. Майорова и ст. техника тов. ЯНКИНА. За халатное отношение к своим обязанностям все они были наказаны в дисциплинарном порядке.

Разумеется, летные происшествия были не только в рязанских аэроклубах. О них тоже следует сказать. Так, 11 сентября 1940 г. инструктор-летчик Сталиногорского аэроклуба Московской области Можнин, совершая учебный полет с курсантом, произвел самовольную посадку вне аэродрома. Высадив курсанта и посадив в самолет комбайнера колхоза, инструктор Можнин произвел с ним полет. После катания комбайнера в самолет сел курсант, и Можнин взлетел с места самовольной посадки для перелета на аэродром аэроклуба. На высоте менее 50-ти метров Можнин начал делать боевые развороты, удивляя своим лихачеством собравшихся колхозников, и, задев плоскостью за землю, разбил самолет. Воздушное хулиганство инструктора Можнина только случайно не закончилось катастрофой и нанесло материальный ущерб государству.

За проявленную недисциплинированность и воздушное хулиганство, повлекшее за собой аварию самолета, инструктора Можнина уволили из аэроклуба без права работы в авиации Осоавиахима и передали дело следственным органам.

Еще одно летное происшествие. 14-го ноября 1940 г в Кировском областном аэроклубе во время производства групповых полетов в составе звена произошло столкновение в воздухе двух самолетов У-2, пилотируемых командиром эскадрильи лейтенантом Хатунцевым и командиром звена Аваумовым, которое случайно не закончилось катастрофой.

В ходе расследования данного происшествия было выявлено, что командир эскадрильи лейтенант т. Хатунцев, будучи ведущим, проявил недисциплинированность, начав пикировать с высоты 200 метром до высоты 30–40 метров, в результате чего правый ведомый командир звена т. Аввакумов, наблюдая за зам-лей, упустил из поля зрения самолет ведущего командира эскадрильи лейтенанта т. Хатунцева и задел нижнюю консольную часть правого крыла самолета лейтенанта т. Хатунцева.

Только по счастливой случайности самолеты разошлись лишь с небольшими поломками. Столкновение произошло в результате ухарства, проявленного командиром эскадрильи лейтенантом т. Хатунцевым, который вместо серьезного проведения тренировки летного состава, согласно КУЛП-38 и программе командирской учебы в групповых полетах, начал производить пикирование на малой высоте, не подготовив и не проинструктировав составы экипажей к этому полету.

В результате, начальнику Кировского областного аэроклуба т. Палкину за недостаточное руководству командирской учебой было поставлено на вид, а командира эскадрильи лейтенанта т. Хатунцева за плохую организацию командирских полетов, за производство полетов, не предусмотренных планом командирской учебы, а также за личную недисциплинированность, объявили домашний арест с исполнением служебных обязанностей, на трое суток, с вычетом 50 % основного оклада зарплаты за каждые сутки ареста.

Из архивных документов хорошо видно, что командование реагировало на все авиационные происшествия, принимало меры по улучшению летной подготовки курсантов, порой наказывало нерадивых. А в качестве обобщающих выводов я обратился к книге М.М. Громова «На земле и в небе». В данном издании впервые публикуется полный вариант воспоминаний выдающегося лётчика, в которых он рассказывает о своём жизненном пути, различных летных ситуациях и, главное, делает выводы и дает свои ценнейшие, подкрепленные практикой, рекомендации.

При этом следует подчеркнуть, что он первым совершил полеты на самолетах У-2 (По-2,1927), И-4 (1927), И-3 (1928), И-4бис (1928), АНТ-9 (1929), Р-6 (1929) и др. 23 июня 1927 г., в ходе испытаний истребителя И-1, М. Громов первым в СССР выполнил вынужденный прыжок с парашютом из самолета, вошедшего в плоский штопор.

10-12 сентября 1934 г. на экспериментальном самолете АНТ-25, со вторым пилотом Александром Филиным и штурманом Иваном Спириным, именно он выполнил рекордный перелет по маршруту: Москва – Рязань – Харьков – Москва, на расстояние 12 тыс. 411 км, за 75 ч. 2 мин. Это дает основание говорить о том, что М.М. Громов прекрасно знал летное дело!!! И, разумеется, этот тип самолета!

Я посчитал целесообразным законспектировать основные его советы, поскольку они вполне применимы к рассматриваемой нами ситуации.

Вся история авиации с момента её возникновения до нашего времени, да и в дальнейшем, – отмечал М.М. Громов, – содержит много неожиданного, непредвиденного и не могущего быть предсказанным наукой.

Поэтому в первую очередь М.М. Громов говорил о том, что в полете необходимо научиться по возможности

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.