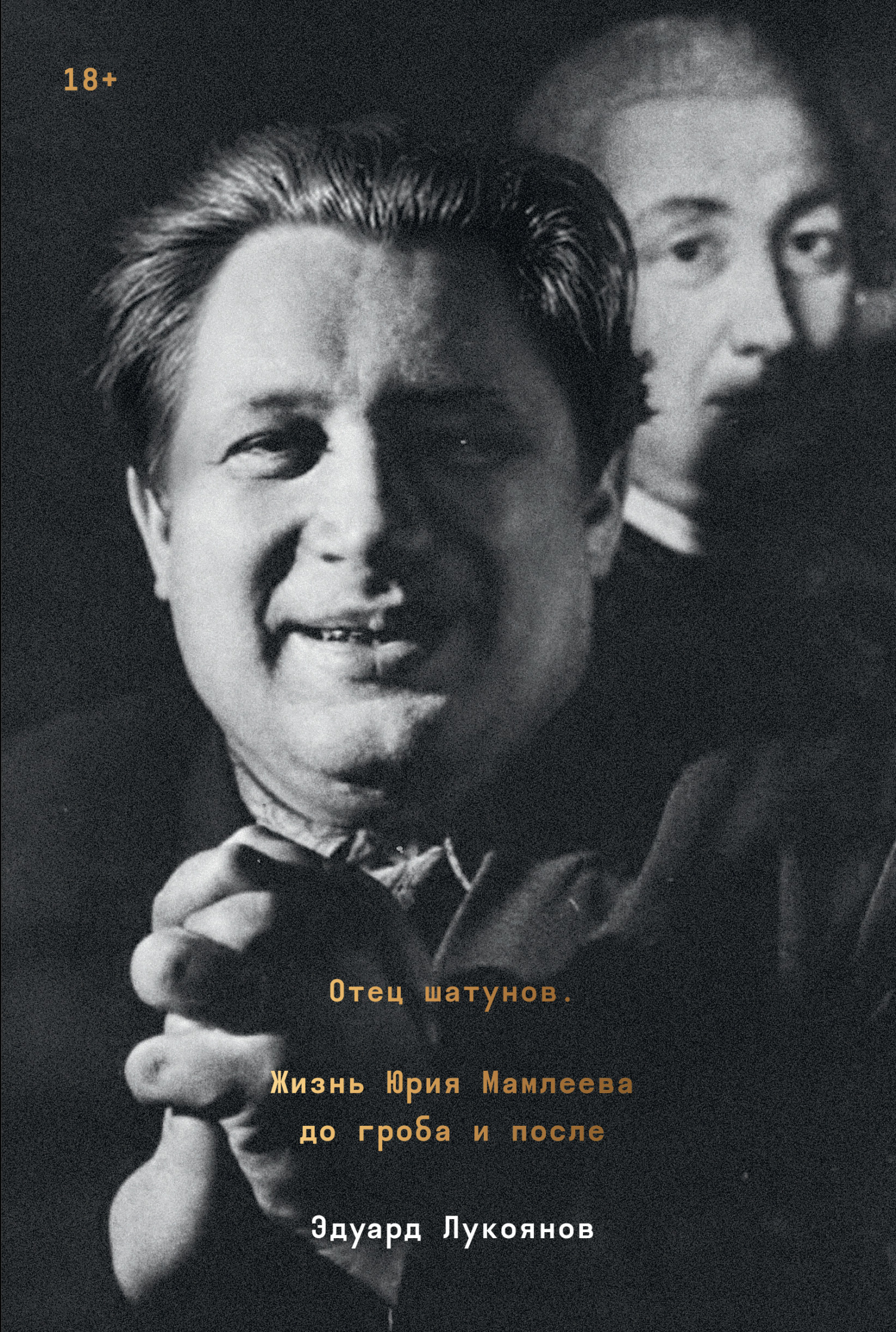

Отец шатунов. Жизнь Юрия Мамлеева до гроба и после - Эдуард Лукоянов Страница 18

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Эдуард Лукоянов

- Страниц: 19

- Добавлено: 2023-08-02 23:11:24

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Отец шатунов. Жизнь Юрия Мамлеева до гроба и после - Эдуард Лукоянов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Отец шатунов. Жизнь Юрия Мамлеева до гроба и после - Эдуард Лукоянов» бесплатно полную версию:Биографии недавно покинувших нас классиков пишутся, как правило, их апологетами, щедрыми на елей и крайне сдержанными там, где требуется расчистка завалов из мифов и клише. Однако Юрию Витальевичу Мамлееву в этом смысле повезло: сам он, как и его сподвижники, не довольствовался поверхностным уровнем реальности и всегда стремился за него заглянуть – и так же действовал Эдуард Лукоянов, автор первого критического жизнеописания Мамлеева. Поэтому главный герой «Отца шатунов» предстает перед нами не как памятник самому себе, но как живой человек со всеми своими недостатками, навязчивыми идеями и творческими прорывами, а его странная свита – как общность жутковатых существ, которые, нравится нам это или нет, во многом определили черты и характер современной русской культуры.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Отец шатунов. Жизнь Юрия Мамлеева до гроба и после - Эдуард Лукоянов читать онлайн бесплатно

В большом количестве в прозе Мамлеева присутствуют и характерные девочки: полувоздушные, нездешние существа, служащие проводницами между миром живых и миром мертвых. Такова, например, тринадцатилетняя Наташа, внезапно возникающая в финале рассказа «Дикая история» (1997), чтобы поцеловать отрезанную трамваем голову монстра Андрея Павловича Куренкова:

То ли задумался Андрюшенька о чем-то, может быть, о судьбе, то ли просто замешкался, но сшибло его трамваем и отрезало голову. Оцепенели все видевшие, а бабы завизжали. Среди видевших была и девочка Наташа. Вдруг перебежала она улицу, наклонилась над головой монстра и приподняла ее. Голова вся в крови и пыли, пол-уха слоновьего тоже как не было, но глаза будто открыты. Наташа наклонилась и с нежностью поцеловала эту голову три раза, как будто прощалась.

– Прощай, прощай, Андрюша, – как бы невидимо сказала она ему. Приподнялась – все детское личико в крови перепачкано, а в глазах слезы.

Такова вот оказалась свадьба у Андрюшеньки.

Люди подошли к Наташе.

– Ты кто такая? Ты его дочка?! – кричат на нее в полубезумии.

– Никакая я не дочка, – спокойно ответила Наташа, и голубые глаза ее засветились. – Просто я его люблю.

– Как любишь?!

– А я вас всех люблю, всех, всех, и Никитича из нашей коммунальной квартиры, и Ведьму Петровну.

А потом посмотрела на людей грустно и тихо добавила:

– И даже чертей люблю немного. Они ведь тоже творения…

Голова монстра валялась в пыли у ее детских ног, а далеко вдали уже раздавался свисток милиционера[75].

Генеалогию «мамлеевских девочек» литературовед Роза Семыкина возводит к «Сну смешного человека» Достоевского, в котором встреча с девочкой «лет восьми, в платочке и в одном платьишке» предотвращает самоубийство главного героя. Позволю себе напомнить, как она была изображена у Федора Михайловича:

Она вдруг стала дергать меня за локоть и звать. Она не плакала, но как-то отрывисто выкрикивала какие-то слова, которые не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью в ознобе. Она была отчего-то в ужасе и кричала отчаянно: «Мамочка! Мамочка!» Я обернул было к ней лицо, но не сказал ни слова и продолжал идти, но она бежала и дергала меня, и в голосе ее прозвучал тот звук, который у очень испуганных детей означает отчаяние. Я знаю этот звук. Хоть она и не договаривала слова, но я понял, что ее мать где-то помирает, или что-то там с ними случилось, и она выбежала позвать кого-то, найти что-то, чтоб помочь маме. Но я не пошел за ней, и, напротив, у меня явилась вдруг мысль прогнать ее. Я сначала ей сказал, чтоб она отыскала городового. Но она вдруг сложила ручки и, всхлипывая, задыхаясь, все бежала сбоку и не покидала меня[76].

Доппельгангеры, злые (а скорее имморальные) двойники этой девочки не раз возникают здесь и там у Мамлеева. Наиболее яркое из подобных появлений – маленький рассказ «Простой человек», герой которого совершает самоубийство после того, как увидел выходящую из леса «девочку лет четырнадцати»:

Она была избита, под глазом синяк, немного крови, нога волочилась. Может быть, ее изнасиловали (а такое случается везде) или избили. Но она не испугалась меня – здоровенного мужчину лет сорока, одного посреди леса. Быстро посмотрев в мою сторону, подошла поближе. И заглянула мне в глаза. Это был взгляд, от которого мое сердце замерло и словно превратилось в комок бесконечной любви, отчаяния и… отрешенности. Она простила меня этим взглядом. Простила за все, что есть бездонно-мерзкого в человеке, за все зло, и ад, и за ее кровь, и эти побои. Она ничего не сказала. И пошла дальше тропинкой, уходящей к горизонту. Она была словно воскресшая Русь[77].

И все же куда заметнее не этот умильно-«метафизический» флер, а то, что, по замечанию довольно одиозного православного литературоведа Михаила Михайловича Дунаева, «дети у Мамлеева показаны всегда с несомненной неприязнью»[78]. Правда, в подтверждение своих категоричных слов он приводит лишь один пример из рассказа «Серые дни»:

В сумасшедшем, деревянном чреве дома живут еще дети. Все они садисты и до безумия злы. Кажется, если бы не их относительная рахитическая слабость, то они разнесли бы дом, двор, улицу, и если бы могли, весь мир. Но они не могут даже выбить все стекла в своем дворе[79].

Итак, мы видим две противоположные интерпретации того, что старорежимные литературоведы назвали бы «мотивом детства в творчестве Ю. В. Мамлеева». Одна из них гласит, что дети в прозе Юрия Витальевича – метафизические сущности, носители святости в мире повседневного ада. Другая же заключается в том, что человеконенавистничество Мамлеева закономерно распространилось и на ребенка как на наиболее неконвенциональный объект мизантропии. Михаил Михайлович склонен объяснять это общим «безбожием» самого Юрия Витальевича и его персонажей.

Если из двух этих интерпретаций нужно будет выбрать ту, которая мне кажется более справедливой, я предпочту этого не делать. И вот почему.

Редкий писатель так способствует интеллектуальной разнузданности и литературоведческой нечистоплотности, как Мамлеев. Порой это приводит к совершенно трагикомическим опытам. Так, несколько лет назад один чрезмерно усердный толкователь Мамлеева обнаружил, что рассказ «Счастье», о котором мы уже говорили в предыдущей главе, представляет собой не что иное, как отображение «хайдеггеровской системы философствования»: косный здоровяк с кружкой пива при таком прочтении оказывается не каким-то Михаилом из подмосковной деревни Блюднево, а «Das man-Михайло»[80]. Поскольку мамлеевская проза навязчиво заявляет о своей философской сути, она становится привлекательной ловушкой для исследователей, склонных к герменевтическим упражнениям.

Между тем, как Мамлеева читает Роза Семыкина (ее статьи и книги заслужили высочайшую похвалу Юрия Витальевича, поскольку они ему совершенно бесстыдно льстили), и тем, как его же читает Михаил Дунаев, по сути, нет принципиальной разницы. Одна исследовательница ищет у него бесспорное развитие литературно-философских традиций Достоевского и с удовольствием находит, вынося далеко за скобки все, что не соответствует этой линии; другой же фокусируется на мамлеевской оптике как подчеркнуто антиправославной, безбожной, порожденной постмодернистской тягой к амбивалентности – и тоже получает то, чего хотел.

Вот только все эти упражнения в интерпретации ничуть не приближают нас к пониманию текстов Мамлеева. Напротив, скорее из-за них читатель безнадежно

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.